“广阔天地,文科大有可为”引发热议,文科为王的时代,来了?

时代唱衰文科,可生命远比“有用”更辽阔。

——女同事说

#

点赞、推荐,顺便★标俺们

四舍五入做新东方精神股东!

最近,一句“广阔天地,文科大有可为”刷屏网络,引发热议。

不少网友对这一说法表示质疑,认为在当下环境中,“文科无用论”似乎更贴近现实。

“理工科更契合现在时代发展需求”“大批学校裁撤文科专业”“文科的路快没了”“中学文科老师无人可教”等话题不断。

不少文科生陷入了深深的焦虑:

文科真的要迎来倒逼潮?难道我们真的要被时代抛弃了?

其实,仔细分析我们会发现:在“科技突围”的大背景下,文科不是“退无可退”,而是正站在转型的十字路口。

01

文科陷入的困境:

那些看得见的挑战

打开社交平台,关于文科的负面声音不断。

“文科都是服务业,不如工科有技术含量”“毕业即失业,文科生只能考公内卷”,这些论调配上 “985 文科硕士去民办高校当老师,月薪 4000” 的个案,很容易让人产生 “文科已经沦为底层”的错觉。

更让人揪心的是,这种焦虑从高中阶段就开始蔓延——

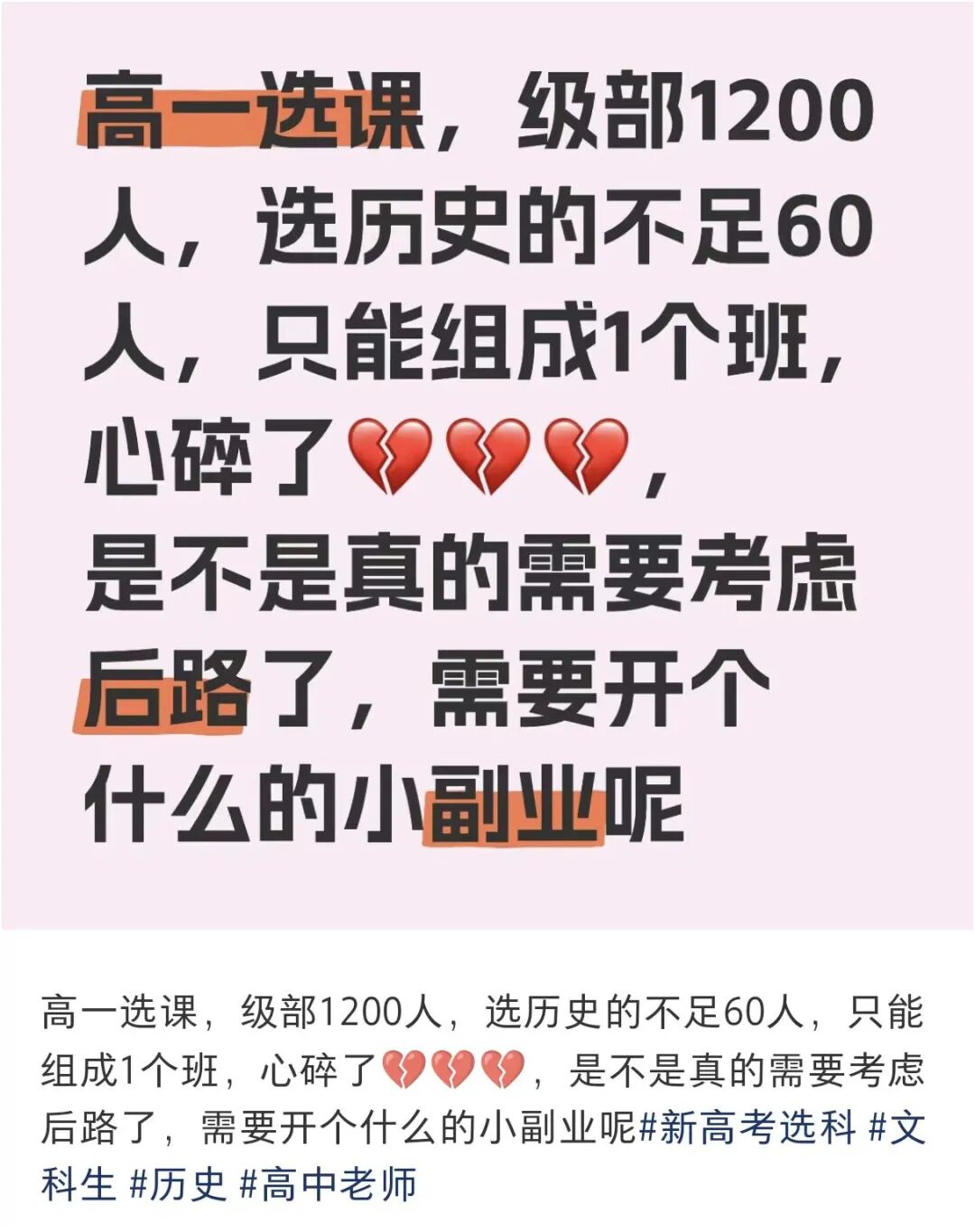

新高考“3+1+2”模式下,选择历史的学生越来越少,不少高中的文科班从原来的一半缩减到只剩 1 个,某个高中甚至出现“8 个班 7 个是物理班”的情况。

图源:小红书@开心清单

为什么会这样?

首先,我们不得不承认,文科专业本身的特性让从业者容易陷入“可替代性强”的困境。

相较于理工科明确的技术门槛,文科培养的能力,看似人人都能上手,难以形成核心竞争力。

而AI产业的迅速发展,将这一矛盾推向了高潮。

2025年8月底,被誉为“翻译界哈佛”的明德大学蒙特雷国际研究学院(MIIS)宣布将于2027年停办。

图源:微博@Vista看天下

这所学校不仅以顶尖的口笔译与本地化项目闻名,也设有国际政策研究、对外英语教学、防扩散与反恐等多元硕士项目。

这一具有象征意义的学术地标走向终结,无疑为整个文科领域敲响了警钟。

当算法能够高效生成文本等,传统文科教育所倚重的能力,正遭遇前所未有的替代危机。

其次,招生端的结构性收缩让文科“僧多粥少”的问题更加突出。

2025 年全国高考录取数据显示,历史类招生计划缩减了 4 万人,复旦大学等顶尖高校更是将文科招生比例从 30%-40% 大幅压缩至 20% 左右。

一边是传统文科专业毕业生供给长期大于需求,另一边是部分专业设置与社会需求脱节。像哲学、宗教学等专业的就业方向相对模糊,不像计算机、机械等工科专业,毕业就能对接明确岗位,这种落差进一步放大了文科生的就业压力。

更现实的是,就业市场的反馈让文科陷入了“恶性循环”。

2024 年智联招聘数据显示,理科生整体就业率为 49.4%,文科生则为 43.9%,看似差距不大,但在薪资和岗位质量上,文科生往往处于劣势。

网络上广为流传的研究生毕业薪资排行榜,直观地将这一鸿沟呈现出来:

榜单前列几乎被理工科专业占据,而文科类专业则多在尾部徘徊,形成了刺眼的对比。

这种市场认知,直接影响了用人单位的决策逻辑。

在一些HR看来,许多文科生对口的职能岗位,如文案、行政、运营等,容易被视为支持性的“边角料”,并不能创造核心价值。它们似乎缺乏技术壁垒所带来的“不可替代性”。

因此,当企业面临“降本增效”的压力时,这些岗位及其背后的文科生,便可能率先成为被考虑的“弃子”。

种种困境,实实在在地为文科生增添了一道道现实的壁垒。

02

焦虑的根源:

实用主义主导的价值迷思

如果只是现实挑战,文科生还能咬牙应对,但让“文科无用论”引发焦虑的,是当下社会盛行的实用主义思维。

在传统社会里,文科承担着传承文明、塑造价值的核心功能,是社会秩序与精神世界的基石。

孔子周游列国传播思想,司马迁著《史记》记录历史,这些文科领域的探索,塑造了我们民族的精神内核。

但现在,“短期盈利”成了衡量价值的重要标准,而文科擅长的思想沉淀、价值建构等“慢功夫”,因为不能立刻转化为经济效益,就被贴上了 “无用” 的标签。

就像有人质疑 “学历史有什么用?不能造芯片,不能搞研发” ,但却忘了:

正是通过历史的镜鉴,一个民族才能总结兴衰的教训,把握发展的规律,从而在今日激烈的科技突围中,辨明方向,少走弯路。

历史赋予我们的,是比单一技术更为深邃的视野与战略的定力。

这种长远的人文滋养,在杨振宁先生的家教故事中得到了生动的印证。前几天,杨先生逝世的新闻铺天盖地,一段关于他成长的往事也随之被再度忆起。

当少年杨振宁惊人的数学天赋崭露头角时,他那富有远见的父亲杨武之,并未急于将他推向更艰深的理科训练。

相反,他请来国文教师,引导儿子一字一句地研读《孟子》与《古文观止》。杨振宁先生晚年曾多次感念,认为这是父亲为他做过的“最正确的决定”。

他坦言,那些在少年时期积淀下的人文素养,在他年过三十之后的人生中,显现出了愈发重要的价值,给予他超越科学本身的智慧与力量。

人生的路途漫长,不是每一道坎都能用公式计算,不是每一个难处都能用技术解决。

北大哲学系教授程乐松曾说:

“文科无用论这种基于工具理性的质疑,本质上是‘自以为是的精明带来的无知的傲慢’。”

当然,我们不能完全否定实用主义。国家大力发展科技,确实需要更多理工科人才支撑,但把 “科技重要” 等同于 “文科无用”,无疑是一种非此即彼的误区。

更让人担忧的是,流量逻辑还在不断放大这种认知偏差。

有的会挑选“文科硕士送外卖”“民办高校裁员”等个案,忽略“新文科毕业生入职 AI 企业做伦理研究”“跨文化沟通人才紧缺”等积极信号,批量生产“文科劝退”内容。

而算法推荐又会把这些极端观点推给更多人,形成“越看越焦虑,越焦虑越想看”的认知闭环,让国家倡导的“新文科建设”等理性声音被淹没。

让人感觉到:我们似乎正在丧失对超越性价值与深远意义的感知能力。

不过我们不应忘记,自文明曙光初现,人类从未停止向内的探索与精神的建构。

政治、历史、哲学、文学……这些人文领域的核心学科,始终致力于回答“我们是谁”、“我们从何处来”、“我们向何处去”等根本性问题。

有了这种知识体系,生命才得以证实,认知才得以拓展,我们才永远不会被大风吹倒。就像风可以轻易刮走一张白纸,却吞没不了一只蝴蝶。

图源:小红书@CYC

波士顿美术馆中艺术家高更的作品

文科所承载的,是对“长期精神成长”的滋养。

它训练我们批判性思考的能力,使我们在信息洪流中保持独立,不轻易被舆论裹挟;

它培育我们深厚的人文关怀,确保冷峻的技术发展始终保有温暖的伦理底线;

它赋予我们卓越的跨文化沟通智慧,让复杂而立体的中国故事,能够真正地“走出去”并被世界所听懂。

这些看似“无用”的软实力,恰恰构成了个体在变幻的时代中抵御焦虑、保持从容的压舱石,也是一个社会能够穿透迷雾、保持长期理性的关键所在。

03

文科的出路:

不是“退无可退”,而是“换道前行”

面对困境,难道文科只能坐以待毙?

当然不是。国家早已给出了方向 ——发展“新文科”,让文科与科技、产业深度融合,走出一条 “换道前行” 的新路。

这并非对传统文科价值的否定,而是一场深刻的“换道前行”,旨在让厚重的人文底蕴与前沿的科技动能、活跃的产业需求深度交融,闯出一条前所未有的宽广新路。

图源:抖音@无敌小蛋挞.

自2020年正式启动,“新文科”的旗帜上鲜明地书写着两大主题:信息技术的深度融合与多学科的交织碰撞。

它的使命,是培养出能驾驭复杂现实问题的复合型人文社科人才。这并非纸上谈兵,改革的种子已在顶尖学府的土壤中结出令人惊喜的果实。

就像清华大学在 2020 年推出的 “计算机与金融” 双学位学士项目,便是 “新文科” 理念的生动实践,该项目精准对接金融行业智能化转型的需求,让文科相关知识与计算机技术深度融合,为培养复合型金融人才搭建了优质平台。

图源:微博@清华大学

这正证明着,文科从来不是 “无用的”,更不是 “退无可退” 的。

当下的困境,与其说是终点,不如说是一次深刻的“价值重构”所带来的阵痛,是凤凰涅槃前必须经历的升级契机。

与其在“文科无用论”的喧嚣中焦虑彷徨,不如主动看清趋势,拥抱这场波澜壮阔的变革。

未来,文科绝不会是被时代抛弃的“旧选项”,它正将自己重塑为推动时代进步的“新力量”。

每日互动

文科对你的生活产生过哪些影响?

评论区聊聊吧~

//

更多好看的

“60岁,她第一次学会了写自己的名字”,3775万人,正在用最笨的方式追赶时代

中国大学满意度第一的专业,又苦又累又低薪,但是年年还被抢着报

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。