教育现场丨走出语文课堂,聆听秋之奏鸣

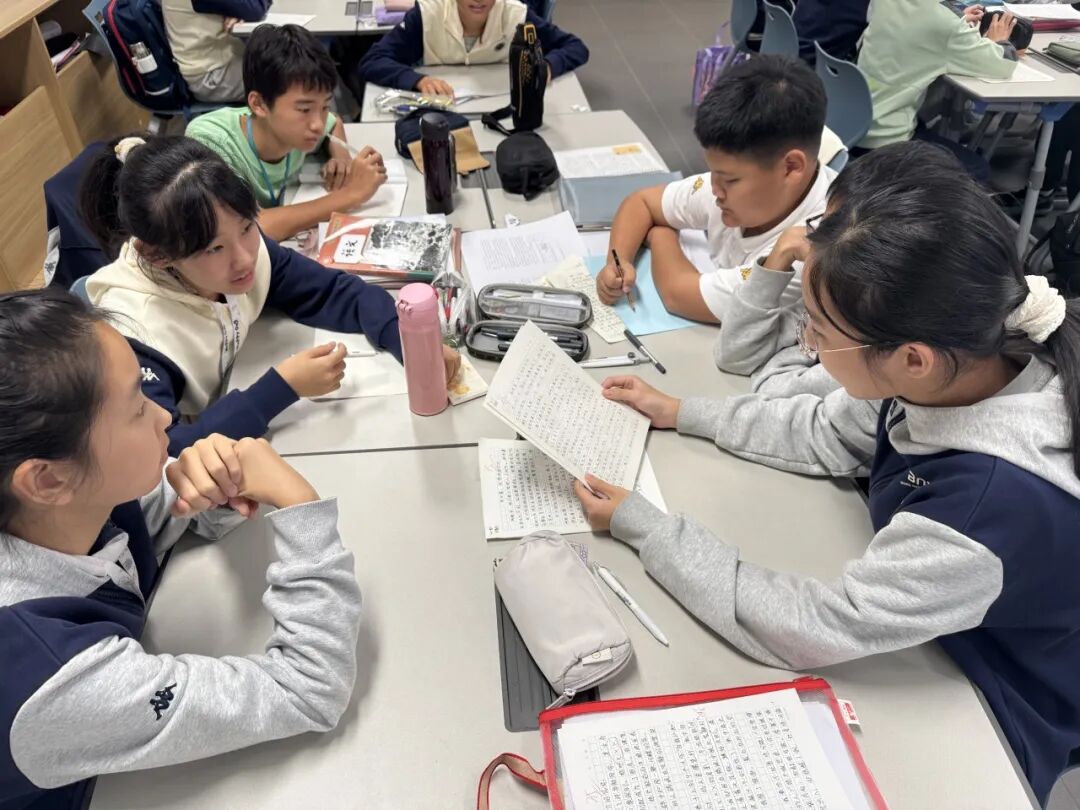

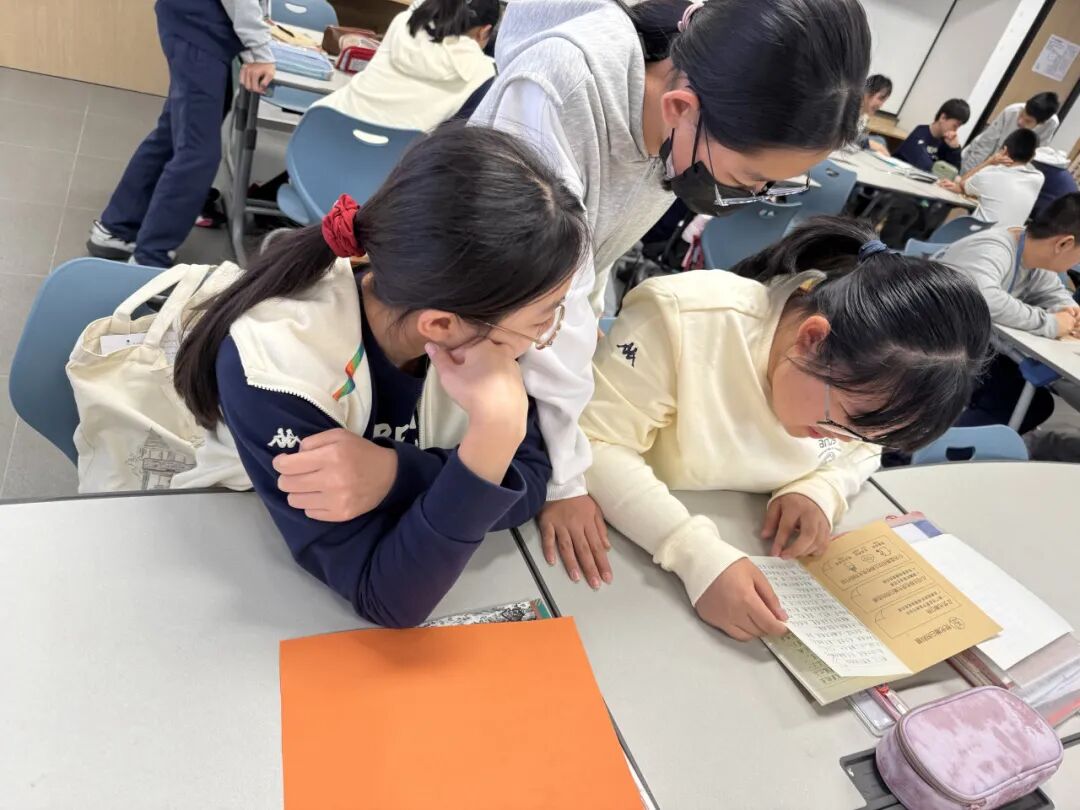

秋意渐浓时,七年级语文学科的老师们,向同学们发出了一份别开生面的邀请——共同打造属于他们的秋日"文创市集"。这不仅仅是一次常规的语文教学活动,更是一场以"北京的秋天"为主题的沉浸式学习体验。

在深入研读朱自清笔下生机盎然的春、刘湛秋文中姿态万千的雨、老舍笔下温情脉脉的冬之后,同学们带着对四季更迭的感悟,走进北京天高云淡的秋日,用敏锐的感官捕捉季节的馈赠。

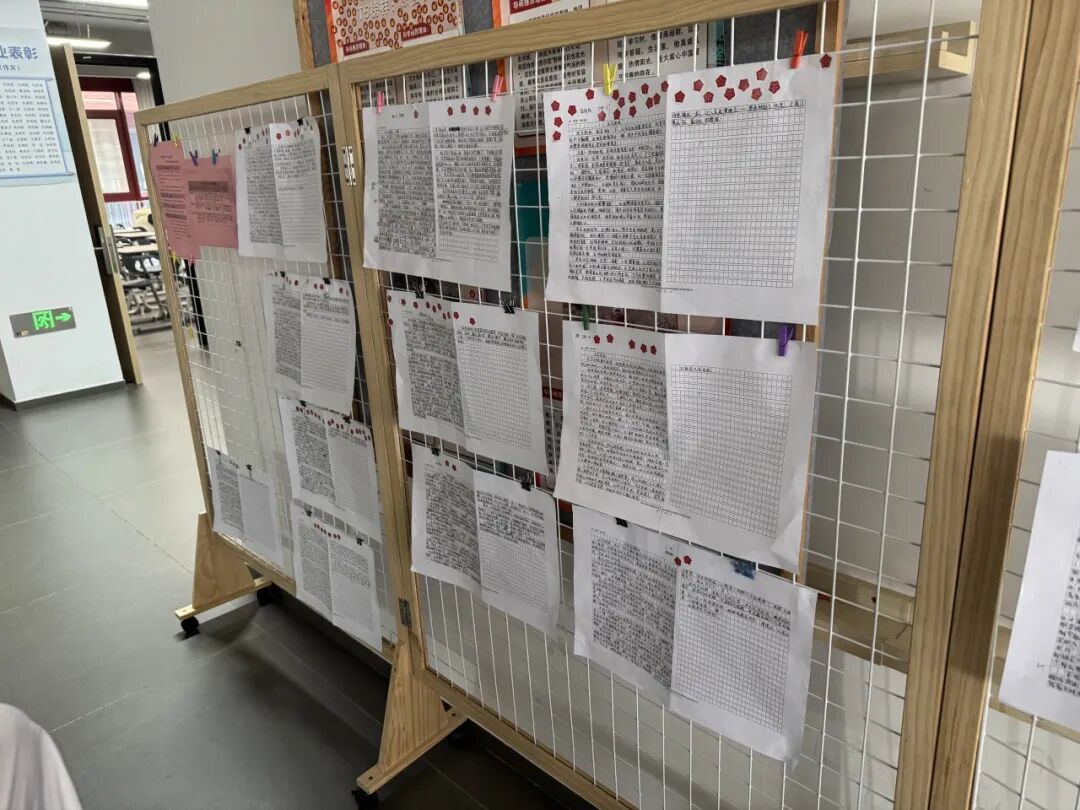

在同学们的笔下,北京的秋天呈现出多姿多彩的面貌:胡同里晶莹的糖葫芦、香山漫野的红叶、街头飘香的糖炒栗子......这些鲜活的秋日印象通过细腻的笔触跃然纸上。更令人欣喜的是,写作不再局限于课堂作业的范畴,而是升华为对生活体验的提炼与表达。在老师的引导下,同学们共同探讨优秀散文的评价标准,思考如何将课内所学转化为创作实践。

随着活动的深入,同学们将笔下的秋色转化为独具特色的文创作品:精致的秋日钥匙扣、创意十足的秋叶帝王帽、雅致的季节冰箱贴...... 每一个文创产品都在述说着自己散文里的秋日世界,实现了文字与产品的链接。用手里的积分兑换别人的秋天,装点自己的世界。

从感受到文字,再从文字到文创,当写作有了读者,当创作有了用途,当学习有了回报,语文便不再是课本中的知识点,而是观察世界的视角、表达自我的工具、连接彼此的纽带。

古代文人雅士对山水有着独特的情感,他们将这些情感诉诸笔端,勾勒出或清新、或壮美的祖国山川之景。声音,是引导学生进入诗境的重要媒介。朗读,将文字的声音美、画面美、形式美融为一体。在抑扬顿挫、或急或缓的语调中,文字间的诗情画意超越了时间,逐渐苏醒。

据此,八年级语文学科则举办了一场名为“少年声动山水间”的朗诵比赛,学生以小组为单位,选择一篇古诗文,或是设计配乐朗诵,或是改编成歌曲,最后进行演出展示。整个活动像一场热闹的“唱聊会”,让古老的诗文活了过来。

同学们用声音把文字变成了画面,用声音在传递自己对于文章的感受和理解。读《三峡》时,声音随着水流变化,水急时读得快而有力,水缓时读得轻而慢。读《使至塞上》时,则用雄厚的声音表现大漠的辽阔。

更有趣的是配乐。有小组用钢琴伴奏唱《破阵子》,温柔的琴声表现“醉里挑灯看剑”,激烈的节奏表现“弓如霹雳弦惊”。还有大胆的同学,用摇滚乐来唱李贺的《李凭箜篌引》,那种奇幻的感觉特别恰到好处。

最让人惊喜的是,有同学把苏轼的《记承天寺夜游》改编成了流行歌《等你下课》的调子,唱出了苏轼和好朋友的深厚感情。还有同学把唐伯虎的《桃花庵歌》也变成了流行歌。一下子,古诗文不再是遥远的课文,变成了可以跟着哼唱的旋律,感觉和古人心意相通了。

让老课文,拥有新生命。这场活动让同学们用创意呈现了自己的文本理解,复活了古诗文。它告诉我们,也许这可以是学习语文的一种路径,将语文课堂浸入兴趣之内,和古人来一场跨越时空的对话,让经典真正成为我们喜欢的东西。

END

图文:王琳书 姜雯洁 鞠瑶

李尔雅 金思宇 李木子

编辑:赵光子

审核:张丽君

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。