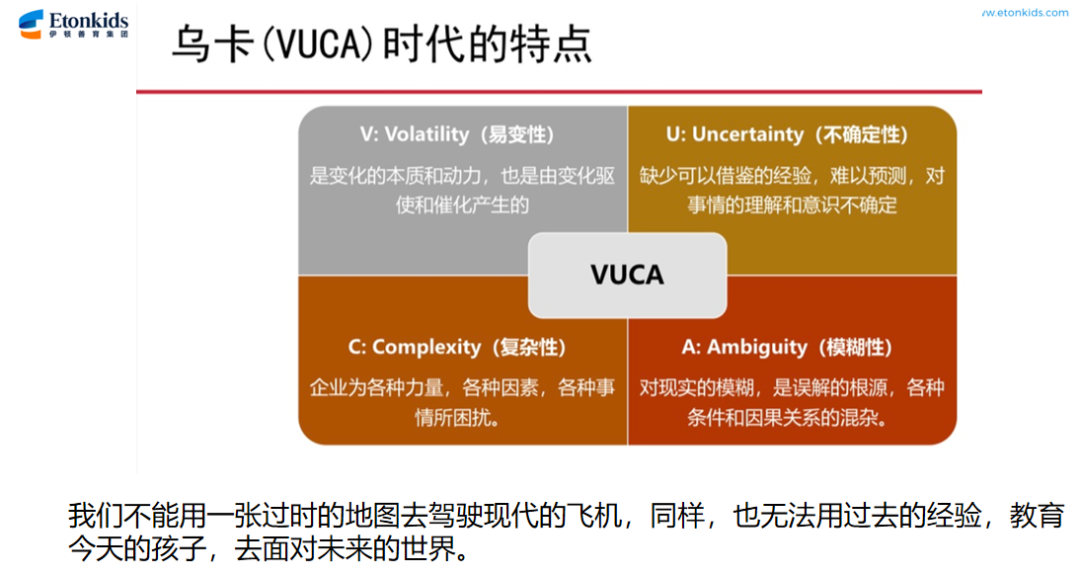

VUCA时代,如何锚定教育的本质预备孩子们的未来?

在教育领域,有一个词越来越频繁地被提及:VUCA。它代表着我们身处的这个时代--易变性(Volatility)、不确定性(Uncertainty)、复杂性(Complexity)和模糊性(Ambiguity)。

从哲学视角来看,“未来不确定”并非一个需要解决的问题,而是一个需要接受的前提。一旦接受了这个前提,我们当下的重心就会发生根本性的转移:从试图预测和控制未来,转向培育一种能优雅应对任何未来的内在品质。

"区分可控与不可控之事。关注可控领域,培育内在美德。”

未来、他人、结果都是我们无法完全控制的(Uncontro11ab1e)。我们唯能绝对控制的,是我们自己的信念、判断和态度。

对于学前教育而言,“稳定的内在锚”就是那些亘古不变的人类发展核心需求和教育规律。未来会变,我们无法控制孩子未来一定会遇到什么,但人性中对爱、安全、好奇心、连接和尊重的需求不会变。我们今天所做的最有意义的事,就是不再执着于“预备”某个特定的未来,而是“培养”一个具有生命力的、能适应并创造未来的孩子。

铸造稳定而安全的情感内核:

一个内心感受到安全和被爱的孩子,才敢于向外探索。

在珊瑚海班,“爱”是一切成长的基础:老师温柔的回应、同伴间分享玩具的小举动、集体活动里不催促的耐心,教室环境是“家的延伸”,允许孩子犯错、尝试、放松,成为一个让情绪可以被安放的港湾。这些“爱的细节”能帮他们建立安全感。

如果有小朋友情绪低落或者受新生影响,把孩子抱在怀里,给他们读个绘本,这样,孩子们的心情就会好很多,安全感也会好一些~

新来的小朋友想妈妈哭了,孩子们会给他擦擦眼泪,看到老师被蚊子咬了会主动给老师抹抹药,这宝贵的同理心~

课堂上,会很放松跟老师一起游戏,一起互动,班级氛围就是这样轻松,又积极向上。

以“内在有爱”锚定小班教育,让“爱”成为孩子看得见、摸得着的稳定力量--它既是应对 VUCA 时代的心理铠甲,也是孩子未来学会爱人、适应世界的核心底气。

以好奇为锚,驶向未来:

从一张地图看 VUCA 时代的教育

在 VUCA 时代,我们深知未来无法预测,今天灌输的具体知识,明天或许就会过时。那么,教育该如何为孩子们的未来莫基?我们认为,答案在于培养孩子稳定的内在驱动力--一颗旺盛的好奇心、主动探究的能力和将知识串联起来的思维框架。

贝加尔湖班的嘟嘟,毕业旅行谈及香港,激发了他“香港在哪里”的初始好奇。我们并未止步于单一答案,而是共同展开地图,由此开启了一场学习的“奇遇”:从特别行政区,到为什么有“省”和“自治区”之分,再到寻找每一个省份的位置-一学习,成为了一次主动的、充满惊喜的探索之旅。

更可贵的是,这场学习并未因课程结束而终止。内在的好奇心成了他最好的老师。暑假亲临新疆国境线附近后,他开始展开对“邻国的思考”。主动将认知版图从中国扩展至亚洲,亲手绘制出周边国家与海洋。这张或许不那么规整的地图,正是他构建内心世界秩序、积极理解复杂世界的证明。

世界瞬息万变,但孩子心中那盏主动求索的明灯,能照亮任何未知的领域。保护他们的好奇心,激发他们的内在动力,便是我们能为他们预备的、最稳定的未来。

探索中成长:

赋予孩子带得走的学习力

我们常常自问:教育的本质是什么?是知识的堆积,还是能力的生长?我们无法教给孩子未来所有的知识,但可以赋予他们学习任何新知识的能力。

在带领孩子们探索“城市”主题时,我们选择了一条更贴近真实的路径:从济南到北京,从美食到文化,从观察到表达——这一切,不只是“教”,更是“赋能”。

孩子们先走进身边的济南,用味蕾认识家乡;而后他们踏上北京的土地,触摸故宫的红墙,品尝胡同深处的京味。孩子与真实世界生活链接,在体验中构建理解,学会观察、提问和比较。这种亲身体验获得的知识和经验都是深刻且灵活的,能够迁移到未来的各种情境中。

最令人欣喜的是归来之后:他们自发地用已内化的英文,自信地推荐心中的城市。没有机械的背诵,只有属于他们的逻辑与表达。那一刻我们明白,真正强大的学习力,始于兴趣、源于实践、成于思考。

我们无法预知未来世界需要怎样的知识,但可以培养孩子像这次探索一样:始终保持好奇,永远带有观点。这才是他们未来行走世界的根本力量。

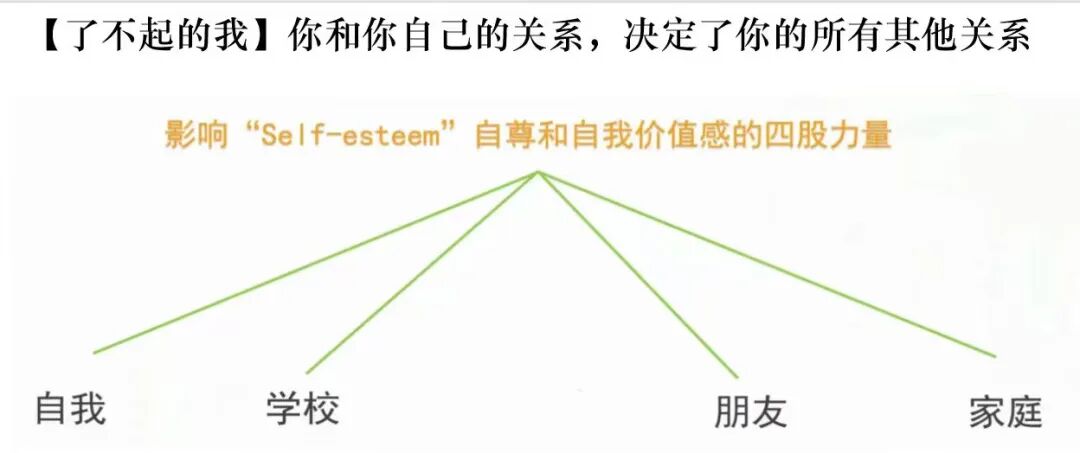

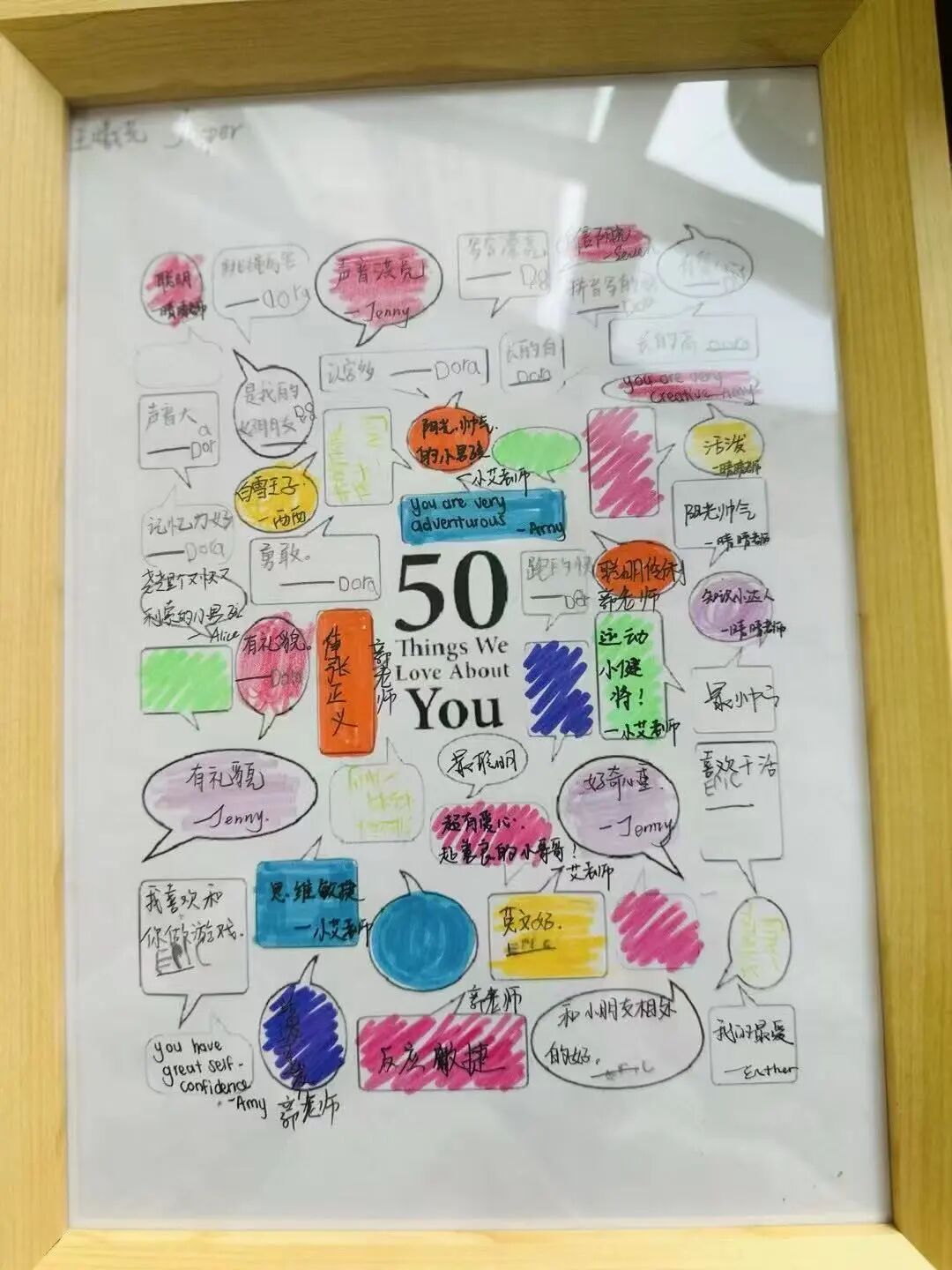

“了不起的我”:稳定的自我认同

VUCA 时代的教育,本质不应被外界的喧嚣裹挟,而需锚定“人的成长”这一核心,让孩子拥有稳定的自我认同,便是应对未来不确定性的重要基石。VUCA 时代充斥着多元评价、快速迭代的压力,若孩子缺乏清晰的自我认知,易因他人否定、暂时挫折陷入自我怀疑。

在幼小街接课堂里,不仅仅只有知识的传输,作为老师,我们更看重每一个孩子拥有稳定而强大的内核能力。因此,Ally老师设计了《了不起的我》的话动,起初有些孩子收到第一条赞美时满脸羞涩,但随着纸上的文字渐渐填满,他们眼中的光芒愈发清晰。“原来我也有这么多值得被喜欢的地方。

这场活动没有复杂的形式,却以最真诚的“看见”锚定了教育的温度--当孩子内化了这份自信,便拥有了抵御未来风浪、勇敢探索的内在力量。

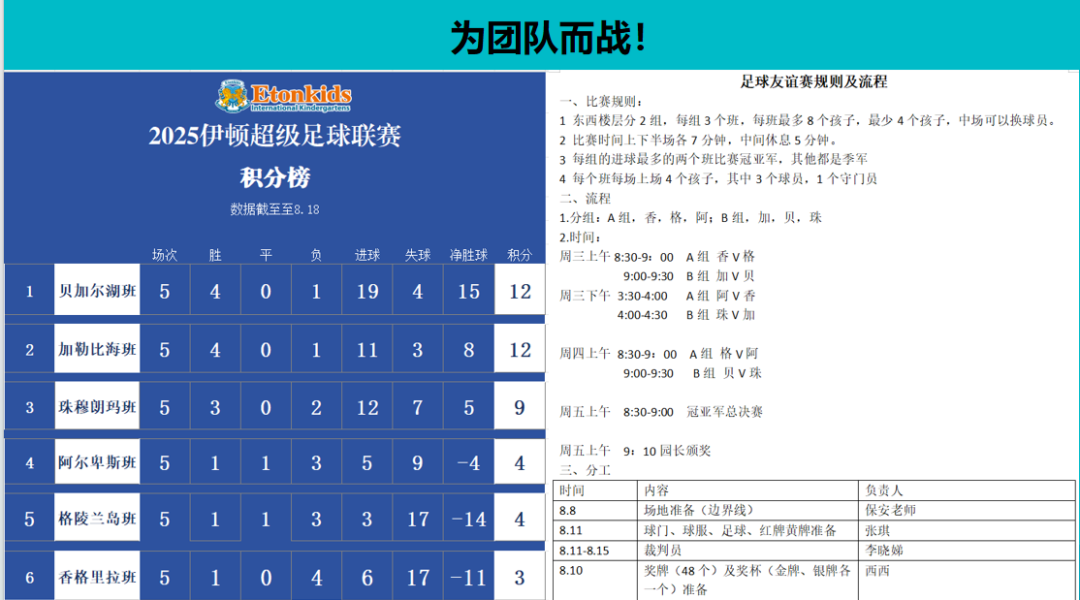

伊超球赛里的“韧性课”:

在输赢中学会与变化共处

一场幼儿园球赛,意外成为 VUCA 时代下,孩子韧性培养的课堂。珠穆朗玛班的孩子们从首胜的士气高涨,到次日输球的一蹶不振,再到经疏导后坚持比赛,最终在第五天输球时能淡定应对一一这个过程,正是孩子韧性从无到有、从弱到强的成长缩影。

对孩子而言,球赛的输赢远不止比分本身:赢球时的兴奋,让他们体验“努力有回报”的正向反馈;首次输球的崩溃,实则是直面“失控感”的第一次练习,让他们明白“不是所有努力都能立刻成功”;反复经历输赢,能帮孩子打破“非赢即输”的单一思维,逐渐接受“过程比结果更重要”。

成人的“疏导”是韧性成长的关键支撑:认识自己的情绪,允许自己有负面情绪;传递“允许”,告诉孩子“输球也是比赛的一部分,我们可以下次再努力”减轻对“失败”的恐惧。

从“淡定输球”看韧性的核心:接受变化,持续行动。第五天孩子能淡定面对输球,标志着韧性的初步形成一一这不是“不在乎输赢”,而是学会了情绪调节,不被负面情绪困住;抗力升级:明白“一次输球不代表能力不行”,愿意继续参与,接受“比赛结果不可控”,但能控制自己“是否坚持、是否努力”

Little TED:让语言为孩子打开新世界的大门

在全球化日益深入的今天,幼儿早期接触和学习英语,其重要性远不止“多学一门语言”那么简单。它更像是一把钥匙,为孩子的全面发展打开了一扇新的大门。

孩子们在刚入园的时候,就对英文有着浓厚的兴趣,他特别喜欢和外教老师在一起,用他所知道的词汇尽可能多的与外教老师沟通。慢慢地,老师在日常交流以及教学中发现,小朋友们普遍存在这样一个现象:习惯性地输出一个单词来表达一整句话。经过与 Amy老师的多次探讨,我们想到了用“LittleTed"演讲的模式,来锻炼孩子们的英式思维及表达自信力。每周设计一个与生活相关的主题,让孩子们用英文去表达。

活动一开展就深受所有孩子们的喜欢,大家积极参与,抓住每一次机会,成段输出,再一次一次的历练中,不仅语言更加熟练,还展现出了更多的思维延展。Holiday小朋友参加了“希望中国“英语大赛,从市赛到省赛,一直到全国总决赛,他带着自信的光芒,最终拿下了全国一等奖的荣誉,一段关于“三星堆”英文展示,从介绍到问答环节,他都能从不同的角度去看待问题,揭开了中华文化文明的神秘面纱,赢得了评委的高度认可!

接触不同的语言意味着接触不同的文化思维模式。这种差异能激发孩子从多角度思考问题,思维更加灵活,更具创造力和批判性思维。学习英语,实际上是打开了一扇了解世界的窗户,帮助孩子开拓文化视野与全球竞争力,从小拥有“世界公民”的格局。

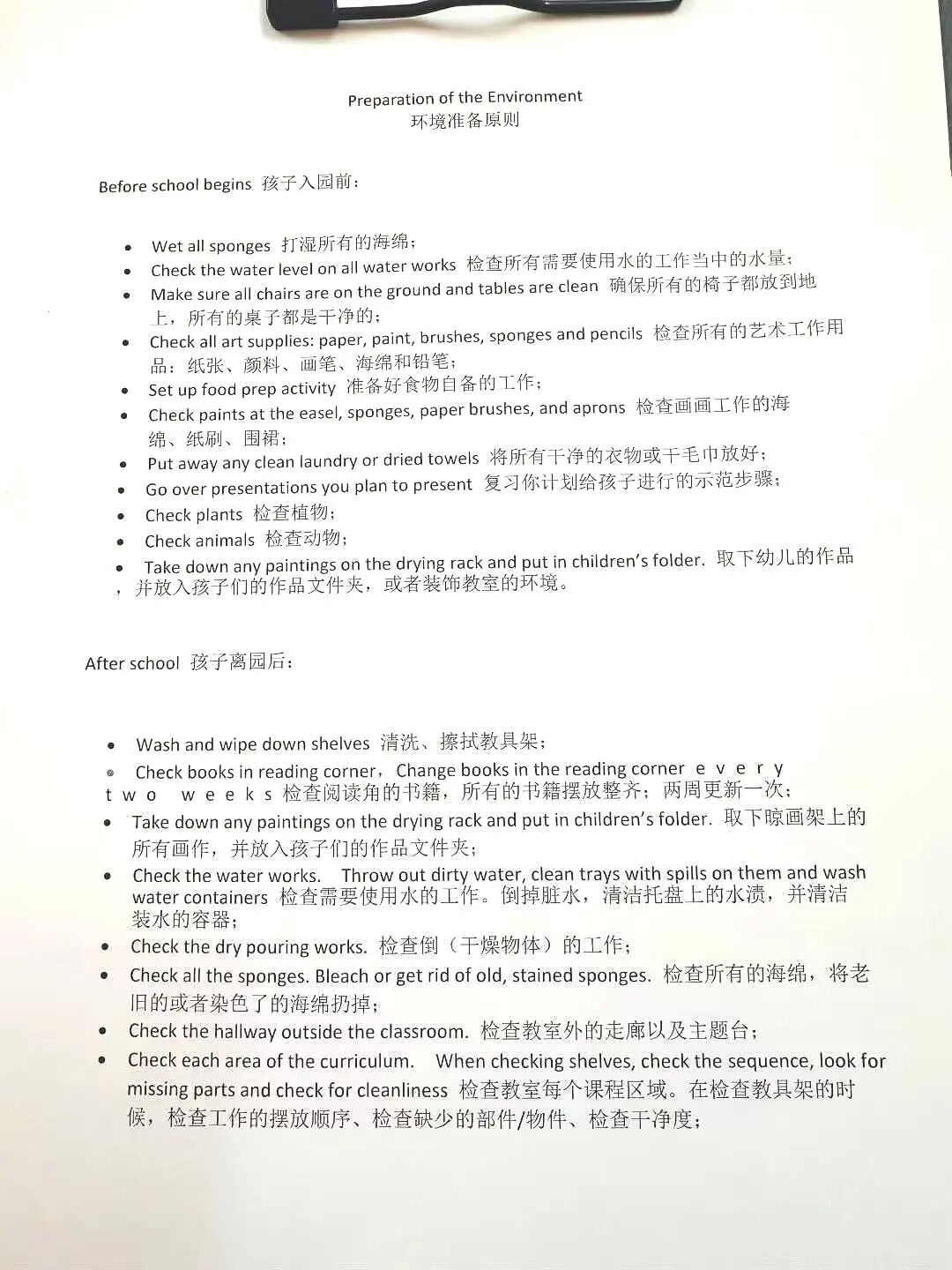

有准备的环境和教师:

预备孩子们的未来

在VUCA这样一个多变的时代,蒙台梭利教育的核心理念反而显得愈发珍贵和具有前瞻性。

应对“易变性”与“不确定性”,蒙台梭利环境强调有准备的环境和秩序感,教室成为孩子心灵稳定的“避风港”,给予他们深深的安全感,这是他们敢于探索外部不确定世界的基石。

作为一名蒙氏教师来说始终是专业制胜的,教育是一个长期主义,教师深耕精进自己的专业技能是非常必要的,每个工作要在自身练习80-100次之后再来展示;通过引导孩子探索蒙氏教具,教师成为一座链接孩子与文化知识的桥梁。

在VUCA时代,我们送给孩子最好的礼物,不是提前学会拼音和算术,而是帮他们打造一个坚韧、自信、积极的自我。这个“内在锚”一旦形成,无论未来的风浪多大,他们都能知道自己是谁,相信自己的能力,从而有勇气调整风帆,驶向属于自己的未知海域。

-End-

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。