英华「发现者」第06期-2025毕业生特辑|我会成为怎样的自己?愿在每个阶段都能寻得答案!

英华2025毕业季的故事

有告别、有收获、有感动

更有500余名毕业生

即将带着他们的热爱与勇气所奔赴的远方

翻开这一期英华“发现者”特辑

我们看到的远不止清北、众多C9名校以及剑桥、帝国理工、LSE、UCL、多大、港大等全球顶尖名校的一张张录取通知书

他们的故事,各有精彩——

有人用13年的英华时光完成一场成长的课题

有人坚守初心投身大国重器

有人在历经磨难后,始终选择内心的热爱

……

接下来的故事中

我们一起倾听即将远行英华学子

如何定义他们的英华时光与未来征途

带着最初的热爱

心无旁骛的坚持下去

Wholeheartedly pursue the field

you are passionate about.

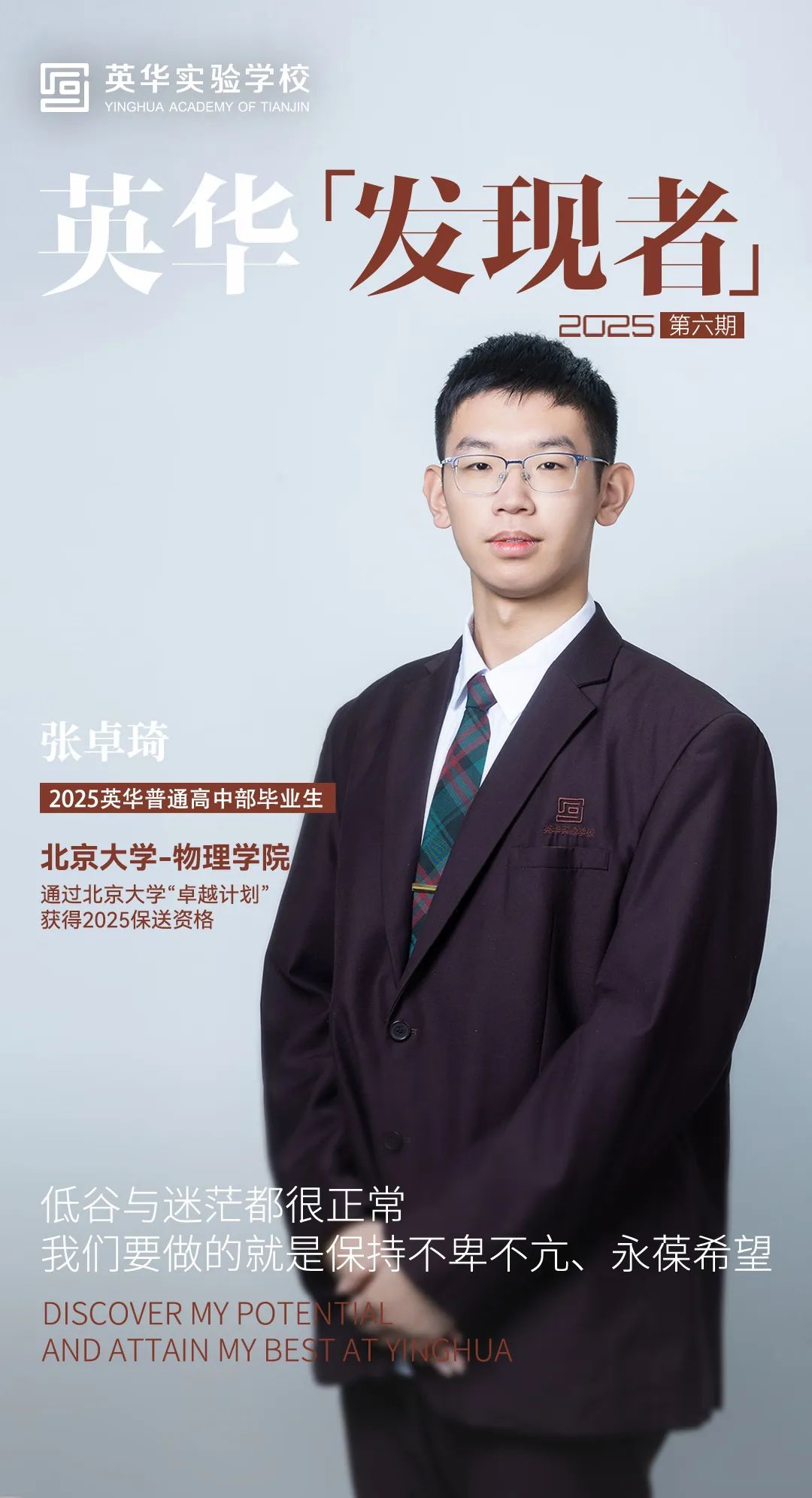

张卓琦 Zhang Zhuoqi

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 物理学院

2025年通过北京大学“卓越计划”高考免试保送

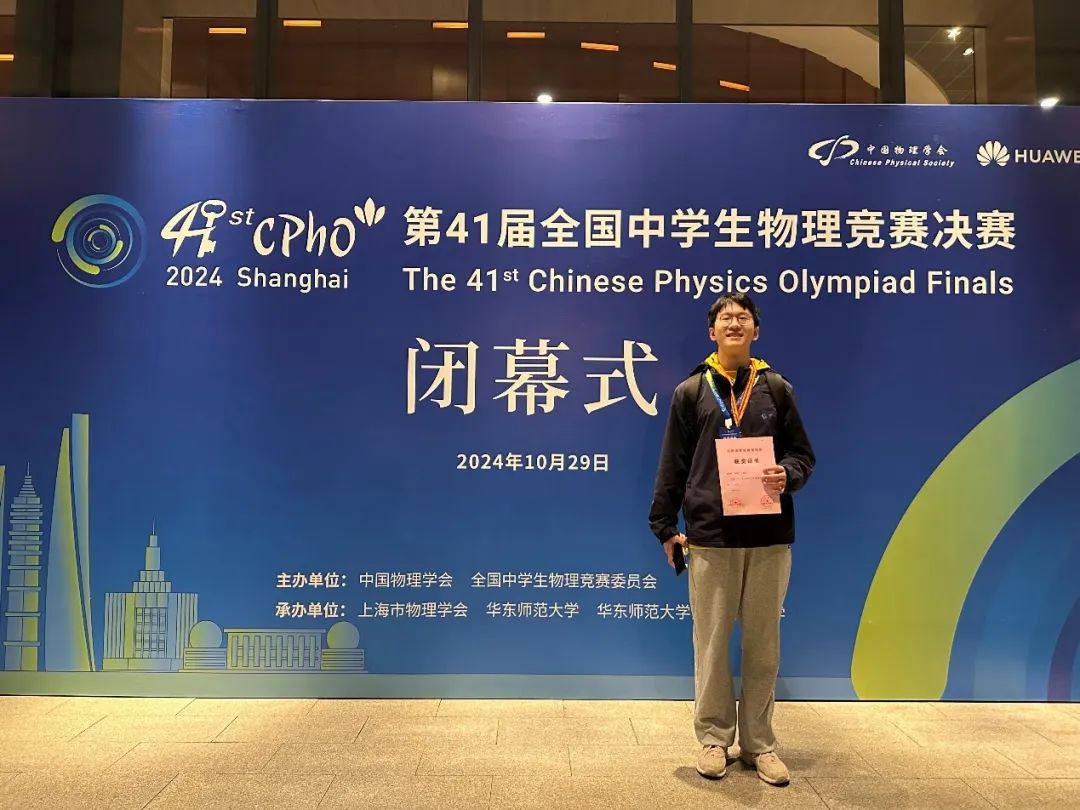

2024年物理奥林匹克竞赛国家级决赛 银牌

一味地学习只会让学习越来越无趣。我想用自己的力量与学识去探索人类对科学发展的认知边界。

三年前,带着对物理竞赛的热爱、对英华金牌教练李振鹏老师的信赖,张卓琦慕名而来。这一路,他在兼顾各个学科学习的同时,也在心无旁骛的选择物理——从物理竞赛省级一等奖到物理竞赛国家级银牌、再到顺利通过北京大学物理卓越计划获得2025高考免试入学资格,张卓琦对物理的选择始终坚定。

在高考倒计时不足百日时,张卓琦已经进入北大开启了他的燕园生活。“提前进入北大的这三个月,更让我感受到科研工作者的执着,所以我也想对未来的自己说一句:你还有没有坚持做科研、有没有坚守在英华读书时立下的科研初心?”

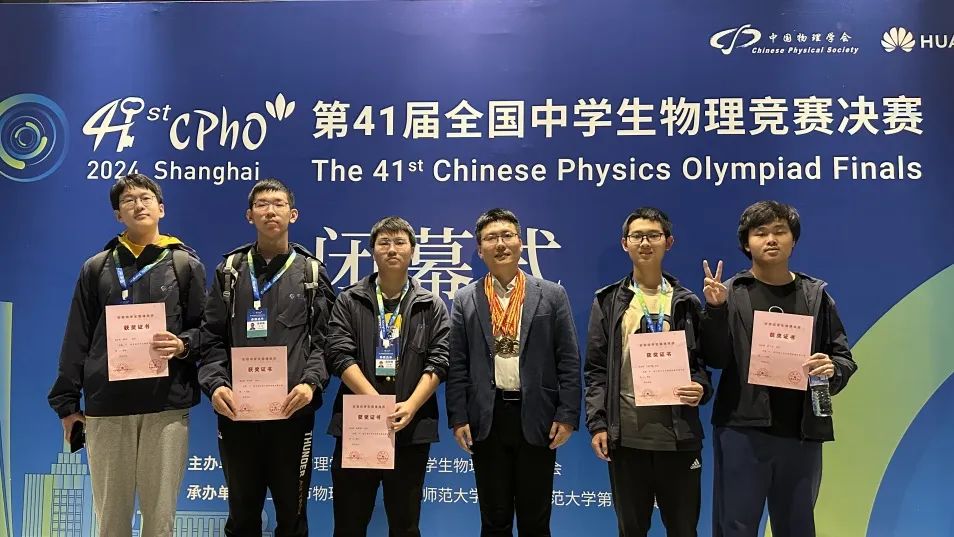

张卓琦所在的物理竞赛团队曾经在燕园许下的“未名之约”

2025年高考,团队中5人顺利考入北大,这份约定已成现实

在高强度、高压力、高难度的学习与备考中,因为这一腔热爱,张卓琦感受着“纯粹求知”的本身也总能找到学习、探索、深究带来的乐趣。“我们在高中物理竞赛中学到了很多大学物理的知识,但这并不是我的全部收获,在高手如云的竞争中,我们学会自我管理、时间规划,也学会如何更加高效的自主学习。”

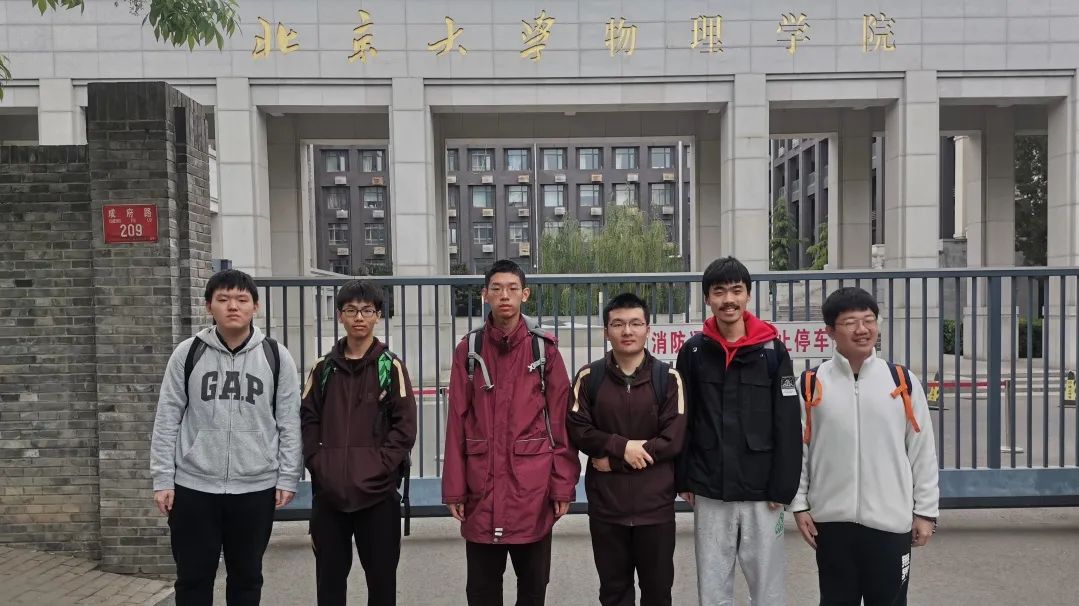

2023年,张卓琦与学长一起前往北大

右起:周朕葵(2024,北大)、王彦同(2024,北大)

芮浩然(2024,北大)、张卓琦(2025,北大保送)

典珅司(2024,哈工大)、袁晨轩(2024,天大)

在坚韧与热爱中

发现「我」的每一面

In perseverance and passion

uncover every facet of myself.

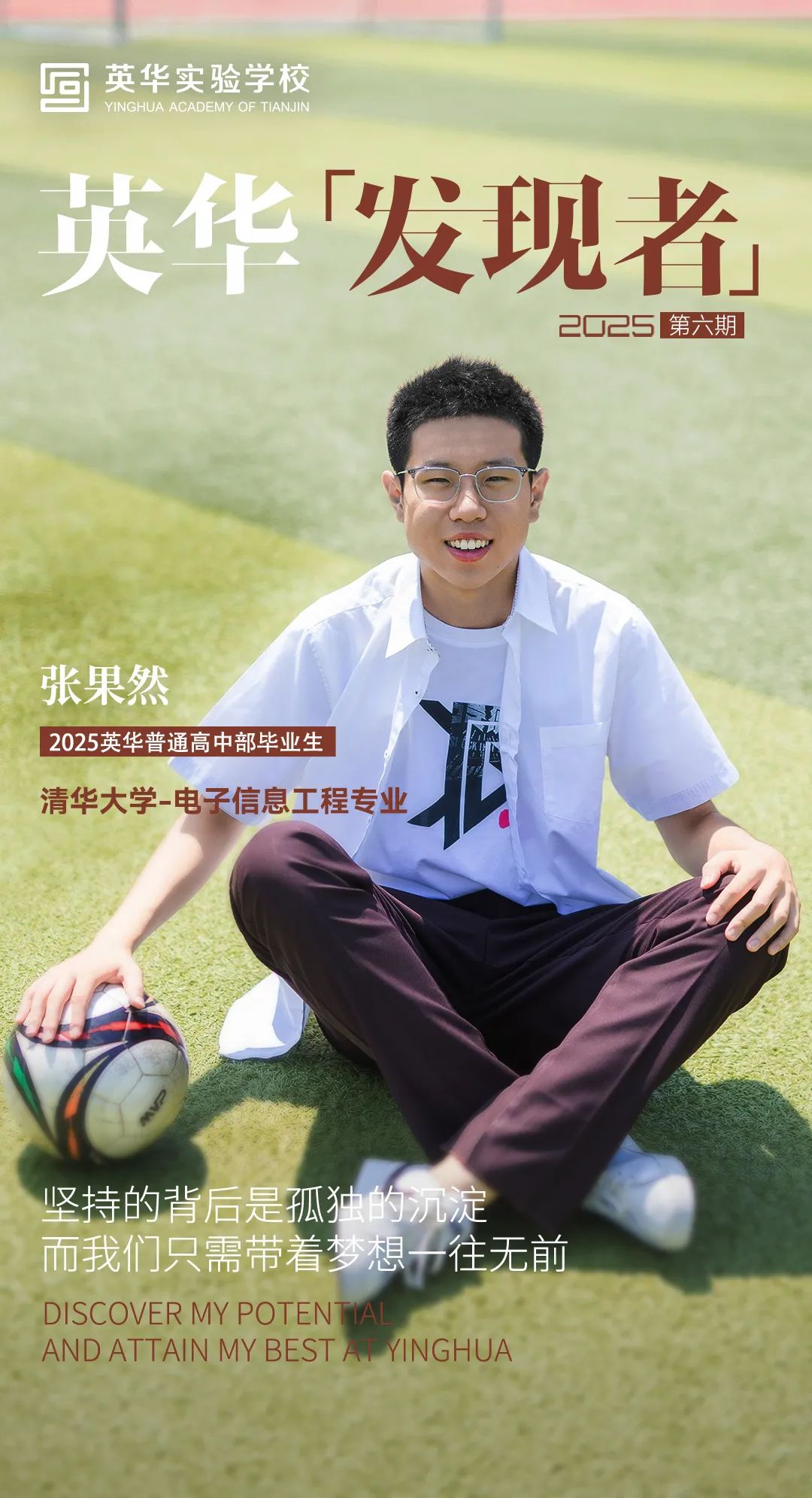

张果然 Zhang Guoran

英华普通高中部2025届毕业生

清华大学 电子信息工程专业

2023年全国高中数学联合竞赛省级二等奖

既然选择了远方,便只顾风雨兼程。我们满怀热爱的一路向前,享受追梦的过程,相信所有经历都是生命的美好馈赠。

每一道难题的攻克,都是对思维疆界的拓展。张果然,这位以裸分考入清华大学电子信息大类的英华学子,用他的故事诠释了“韧性”与“热爱”的力量。面对数学竞赛的挫折,他及时调整心态,“死磕一道题,直到把它攻克”是他的学习信条——晚自习解不出的难题,他会带回宿舍继续思考,甚至半夜起床记录思路。

在英华,张果然找到了探索未知的勇气与乐趣。“我选修了英华少年科学院的量子物理,在这里第一次触摸到科研的脉搏——从提出问题到验证假设,严谨求证的科学态度会让人如此着迷。”

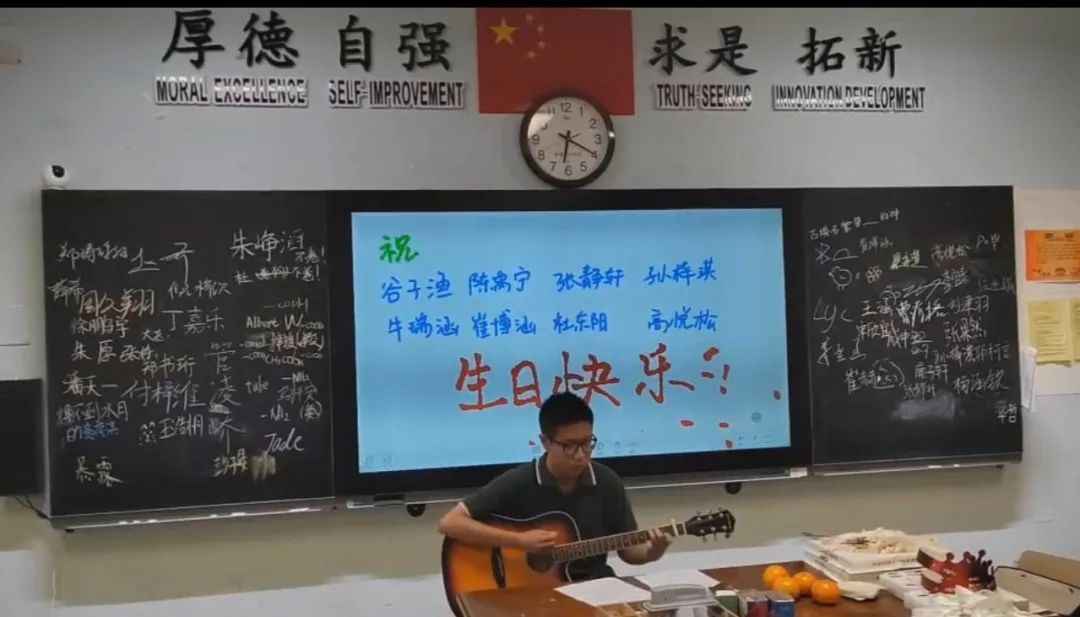

在英华的成长历程中,更令他珍视的,是英华包容的土壤:班主任边老师组织的月度生日会、宿舍里的吉他弹唱、与留学生踢足球的跨文化交流……这些温暖瞬间塑造了他的共情力。“英华教会我,成绩不是唯一的价值。做一个有温度的人,比分数更重要。”

对于电子信息专业的选择,张果然有着清晰的使命感。“中国芯片卡脖子事件让我意识到技术自主的重要性,我们既然选择了远方,便只顾风雨兼程。”关于未来,张果然希望能将扎实的数理基础转化为实践力量,在芯片或人工智能领域能贡献自己的智慧。

运动、才艺、学习,每一项张果然都乐在其中

埋下一颗探索的种子

让课堂不断向外延伸

Through exploration, the boundaries

of knowledge are constantly expanding.

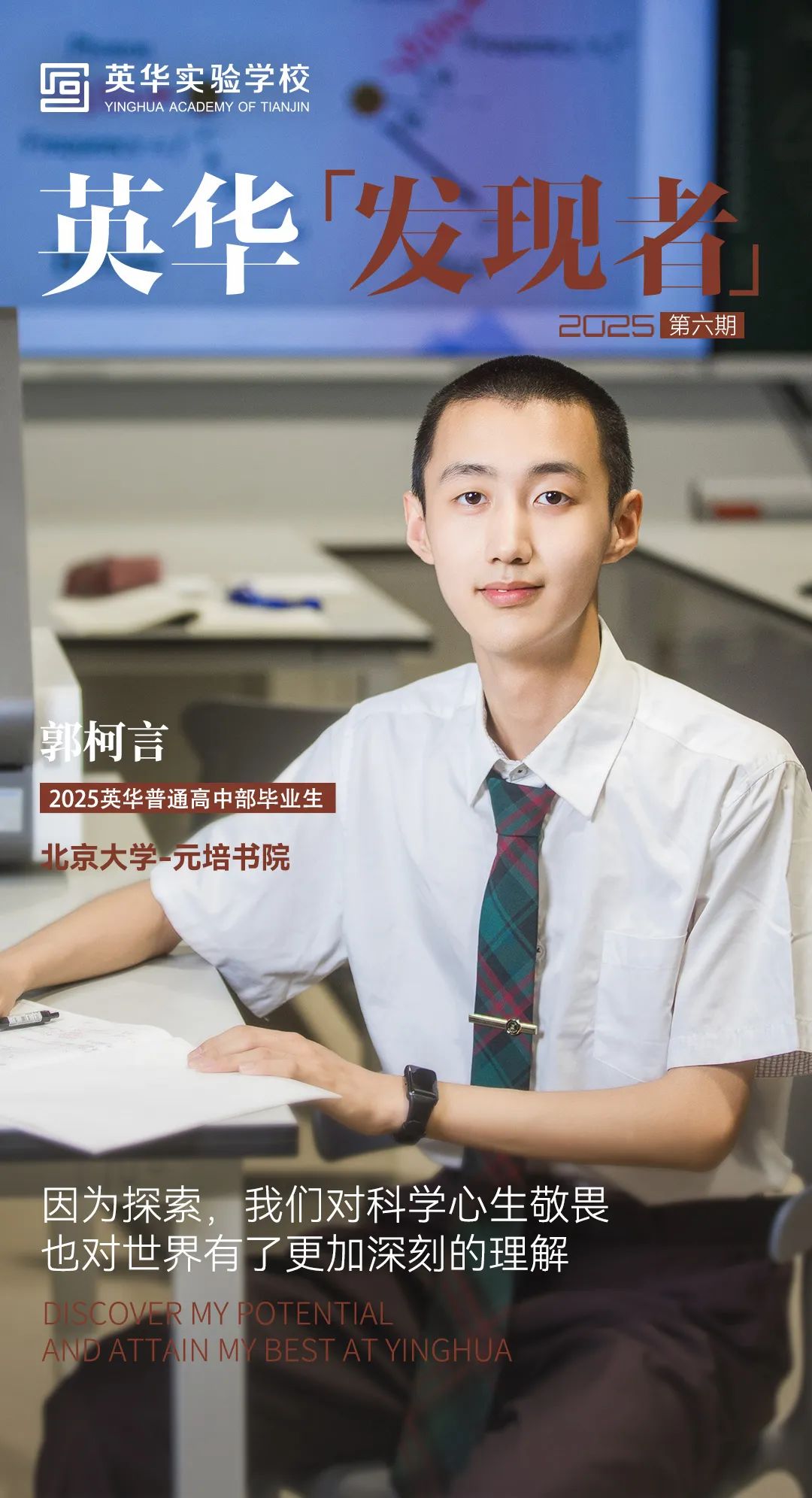

郭柯言 Guo Keyan

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 元培书院

2024年全国中学生物理竞赛 省级二等奖

如果你对某一学术领域充满好奇心,喜欢提出问题并享受寻找答案的过程,那么一定要将这份“好奇”付诸于实践。

大多数人并不缺天马行空的想法,缺的是如何把想法变成实际的行动与对真实世界的关怀,郭柯言选择在英华少年科学院把“好奇心”转化为实践,并用两年时间探索课题《探究微波对电子自旋的影响》。

郭柯言在英华少年科学院量子科技创新实验室学习

“我们的课题研究也许并不会产生多么深远的学术影响,但对我而言探索的意义在于探索本身、在于主动思考的过程,而不是一定要落地的结果。我们在研究项目中全身心地投入,不断激发自己的求知欲、提升学术能力和发现问题、解决问题的能力,一步步去靠近学术研究带来的真正价值。”

郭柯言在学好基础课程的同时,始终坚持每周两课时(100分钟)的少科院课程学习。“一个想法的落地,就已经种下了种子,这颗种子让我们将高中课堂的知识不断外延。开题报告时,中国科学技术大学量子科技领域教授的一句点拨,让我更深刻的感受到,高中阶段的科研经历,相比结果,科学思维与科研素养更为重要。”

打破对优秀的传统理解

于鉴定中抵达星芒

Through the authenticity of growth,

we redefine what it means to be excellent.

黎雯萱 Li Wenxuan

英华国际高中部2025届毕业生

剑桥大学 经济学专业

雅思8.0

2022Marshall Essay Competition Commendation

2023John Locke Essay Competition Commendation

创新是经济增长的永久动力,但创新对不平等的潜在影响也不容忽视,我渴望深入研究经济学,分析全球经济发展中的不平等现象。

当拿到剑桥大学的录取Offer,黎雯萱深知,这不仅是对她过往努力的见证,更是对她深耕学术、关注社会议题的一份认可。在她眼中,经济学绝非冰冷的公式与数据堆砌,而是理解社会运行、推动公平进步的有力工具。这种深刻的学术认知,源于她对经济学持续且深入的探索。“我们在追寻目标的过程中,重要的不是摘取多少星辰,而是始终记得为何出发。”

剑桥大学副校长大卫卡德威尔教授莅临英华

黎雯萱与其对话,探讨人工智能未来发展态势

但初入英华校园的黎雯萱,是内敛、羞涩的。“我总希望成为别人眼中的优秀者,可那还是真实的自己吗?渐渐地,我明白了,不能让自己陷入无休止的‘优秀’扮演中。每个人的追求不同,理想的方向也不同。与其在意他人的看法,不如专注于自己的世界。”

当黎雯萱自信、大方的站上舞台,一首《This Is Me》成为她与自我和解的宣言。我们无需迎合世俗的定义,不必追求所谓的完美,只需忠于内心、坚定地选择属于自己的舞台;也不必一味追求他人眼中定义的“优秀”,保持善良与坚定,做好真实的自己,我们每个人都有自己不可复制的优秀!

黎雯萱在2023年英华慈善嘉年华上演唱《This Is Me》

迎难而上

在挑战中强大自我

Every challenge is an opportunity to grow; we should make ourselves stronger.

马思诺 Ma Sinuo

英华普通高中部2025届毕业生

清华大学 笃实书院

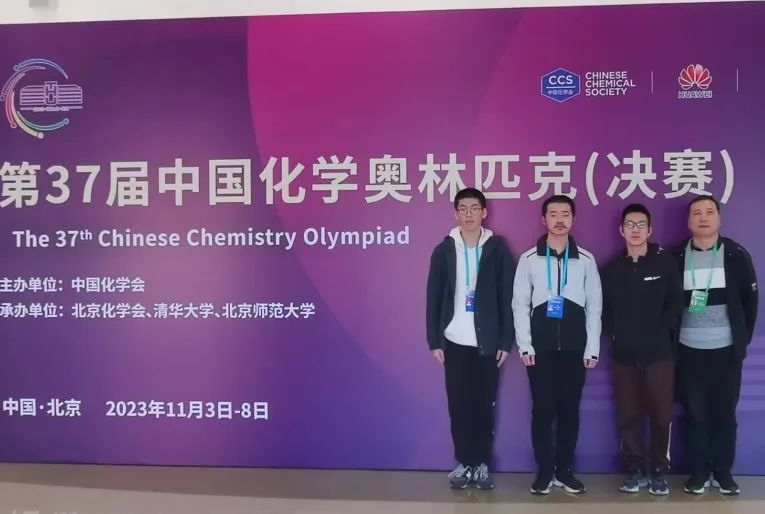

2023年中国化学奥林匹克竞赛国家级决赛 银牌

每一次挑战都会让我们清醒的认识到自己的极限,也会让我们在纷繁复杂的世界中更加明确自己的行进方向。

学会分享,变得自信开朗、勇敢坚韧,这是马思诺在英华的成长与变化。“英华的文化和英华里的人都是包容的,从初中到高中,我在一次次的分享与表达中被鼓励、被肯定,正是这样的氛围让我把自己打开,能够大方、自信的展示自己。”

在马思诺心中,英华是包容的,也是多元的。“在这里有很多有趣的人,他们每个人都有自己强大的一面,大家一起交流、一起探讨的过程中会激发我们新的灵感与好奇心。”马思诺喜欢去尝试新鲜事物,也喜欢在尝试的过程中迎接种种挑战。“挑战会让我们变得越来越强大,退缩、畏惧只会让我们浪费自己的潜能与天赋,但我们又不能盲目的自信,迎难而上也要量力而行,要清醒的认识自己才能真正突破自己。”

在马思诺的成长历程中,我们感受到内心强大不是突然获得的超能力,而是在一次次“完成时”的体验中积累的底气。

从科研的萌动中

探索凝聚态物理的专业梦

From dismantling machines to exploring condensed matter physics

于程瀚 Yu Chenghan

北京大学 理论物理学专业

2024年物理奥林匹克竞赛国家级决赛 银牌

破格入围并通过北京大学强基计划考试

物理学中存在的美与善,展现着自然界中绚丽且具有逻辑的美,浪漫且兼备哲思的美。

"小时候,家里面什么电器都被我拆过",于程瀚谈起童年时眼睛发亮。电视机、无人机、油烟机...这些在大人眼中的"危险品",却是他最好的玩具。这种对机械结构的天然好奇心,在英华实验学校找到了生长的土壤。学校提供的物理竞赛平台,让他的兴趣从简单的拆解升级为系统的科学探索。

英华少年科学院学术年会上

于程瀚向中国科学院院士以及一众专家学者分享自己的课题

《从“斯巴达棒”到BB84协议--量子保密通信概述》

“我的竞赛教练李振鹏老师对我竞赛生涯的规划帮助很大,知识之外,他还告诉我们,面对种种困难时要坚定自己的内心选择不要摇摆。学校也为我们制定了灵活的课程安排,班主任老师主动协调各科教师,为完赛的竞赛生补课。语文老师用课余时间给我们补落下的古文,语法、字词,每一个点都讲的很细致。”这种个性化的支持让他在冲刺阶段能够有的放矢,也让他在选择自己热爱的竞赛课程时没有打乱高考课程的学习节奏。

如今,即将踏入北大物理学院的于程瀚,已将目光投向凝聚态物理——这是于程瀚在北大教授来英华讲学时了解到的学科领域。“第一次听闻,便有了兴趣。现在只是站在山脚仰望,这个领域一定充满着发现新规律的机会。”他谦逊地说。但英华赋予他的团队协作意识,将成为攀登科研高峰的保障。正如他感悟的那样:“好的科研团队就像晶格结构——个体振动转化为集体前进的动力。”在这位年轻物理人的身上,我们既看到对宇宙规律的好奇,也看到“冷板凳坐热”的坚守,这正是未来科学家最珍贵的品质。

在英华这片土壤,于程瀚身心得到向上的滋养

因为对生物的深入学习

内心的热爱、向往也愈加坚定

The deeper we delve,

the deeper our passion grows.

胡浩城 Hu Haocheng

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 生命科学学院

2024年生物学奥林匹克竞赛国家级决赛 金牌

破格入围并通过北京大学强基计划考试

AI时代,我们要更加广泛的关注“我”与周边的存在,也要比以往任何时候都更珍视和深入地,去探索自己的内心。

2024年五大学科竞赛国家级决赛结束后,英华奖牌榜再添两枚金牌,其中一枚便是胡浩城的生物竞赛金牌。“植物、动物、微生物……大自然里的一切都是生物科学所研究的对象,我们不断了解它们的存在方式及相互之间的关系。无论是阅读文献还是实验操作,全新的知识点不仅会刷新我们的固有认知,也会刺激我们更强烈的探索欲。”在我们录制《英华竞赛那些事儿》专栏时,大家纷纷表示因为热爱而选择生物的时候,胡浩城却是因为深入学习了生物,而更加热爱这一领域。

点击视频,查收英华生物竞赛团队师生分享的学习经验

带着这份热爱,胡浩城破格入围北大强基计划顺利入读生命科学学院。当很多人认为竞赛、奖牌是强基计划的入门券时,胡浩城将自己的经验分享给学弟学妹:足够优异的高考成绩才是强基计划的核心竞争力,理科考生在准备校测时,要进一步巩固数学、物理、化学的学习,提升学科认知能力和思维力。

经历过北京大学强基计划考试后,胡浩城对学习有了更深刻的感受:“我们的社会、自然、物质和文化世界是由相互联系的系统组成,没有一个领域是单独发展的,我们要以更加多元的视角去关注‘我’与周边世界的存在关系。”

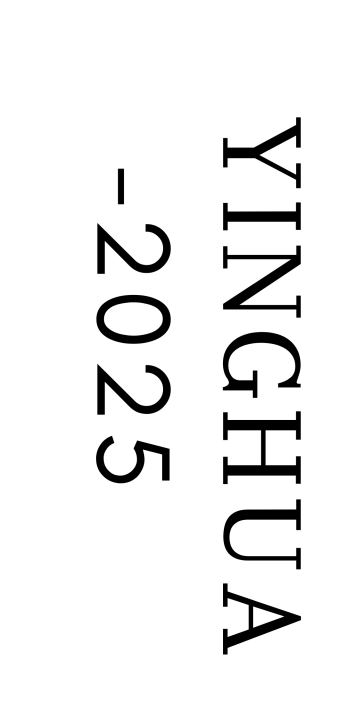

13年的英华时光

告别旧我,走向真我

In the parting with who I once was,

I uncovered the truth of who I am.

王 海 Wang Hai

英华国际高中部2025届毕业生

伦敦艺术大学 摄影与创意产业

2023索尼世界摄影大赛青年组冠军;年度最佳青年摄影师称号

摄影作品曾在伦敦、柏林、米兰、日本展出

从6岁到19岁,我在英华用13年的时间完成了一场生命蜕变、自我发现的成长课题。我青春里的大部分故事,都与英华有关!

2012年,6岁的王海加入英华小学,此后的13年,每一个阶段的王海都有一段有关「发现」的故事。

13年的英华时光,王海拥有相机的日子仅有5年,但他拍摄并筛选出了15000余张自己满意的作品。“当我回看这些作品时,曾经按下快门时的状态、心情依然清晰的记得,所以每一张作品都能代表当时的自己,因此摄影就像一面镜子一样,让我在对比、反思的过程中内观、自省。”

王海在摄影中找到自信,也找到与外界沟通的另一种途径

也是在这短短的5年间,王海带着对生命成长的思考、对摄影与艺术的深入理解,王海热爱摄影但从未囿于摄影。摄影于王海,是洞察自身的一扇门:有激情又感性、情绪细腻的本我,有对抗潜意识观点与下意识冲动的自我,更有成长中形成的内在良知与理想人格的超我。

在王海身上,这场发现「我」自己的成长课题,集聚了13年的自我反思、独立思考:与摄影结缘,又在与摄影解绑,从不压抑本我、也不是一味服从超我,而是让真实的我忠于内心渴望,又能照顾现实的可能性。6岁、13岁、17岁、19岁,每一个特殊的成长阶段都有一份独特际遇,而王海始终是王海!

《A deserted school ceremony cancelled due to the COVID-19 pandemic》,王海凭借此次作品在“2023年索尼世界摄影大赛”中获得“青年组冠军”、“年度最佳青年摄影师”,成为这一奖项开设以来第一位获总冠军的中国青年;

中国摄影网刊文:《中国摄影师第一次获冠军!2023索尼世界摄影大赛(青年组)获奖公布》【点击图片,阅读原文】

成为真正的强者

跌倒时仍能仰望星空

True strength lies in the soul that,even when fallen, keeps its eyes on the stars.

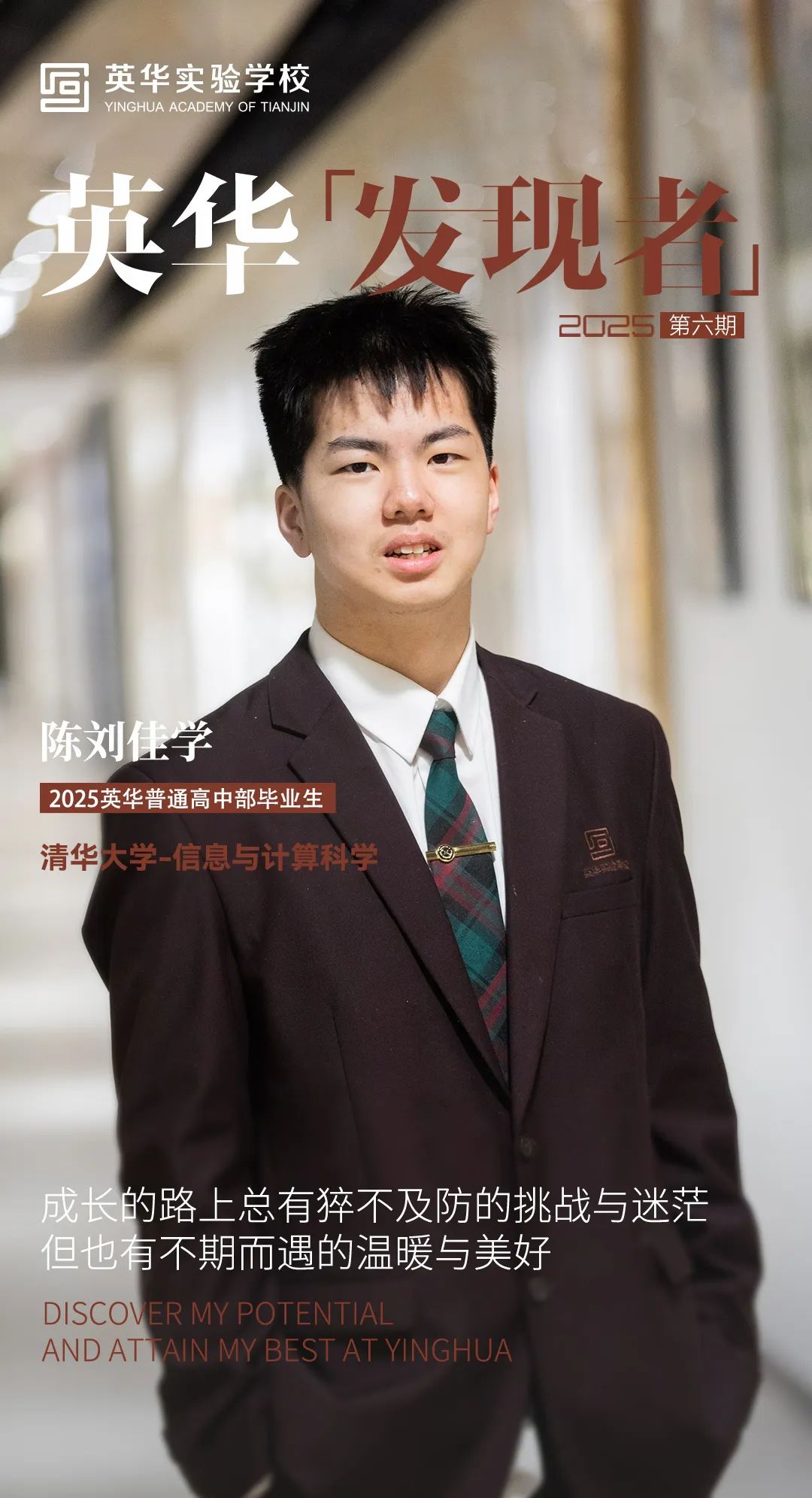

陈刘佳学 Chen Liujiaxue

英华普通高中部2025届毕业生

清华大学 信息与计算机科学

2023年信息学奥林匹克竞赛国家级决赛 银牌

破格入围并通过清华大学强基计划考试

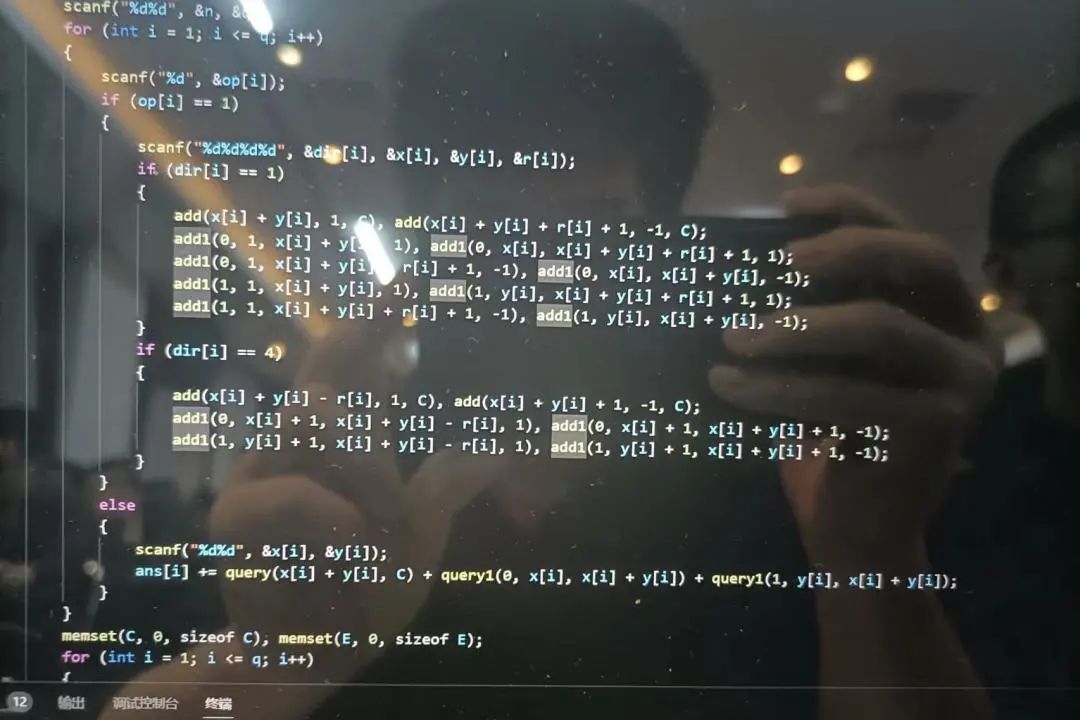

信息学递给我的,不仅是一把解构世界的密钥——当代码的逻辑照亮万物运行的规律,我也在字节与算法中,遇见了热爱与自我。

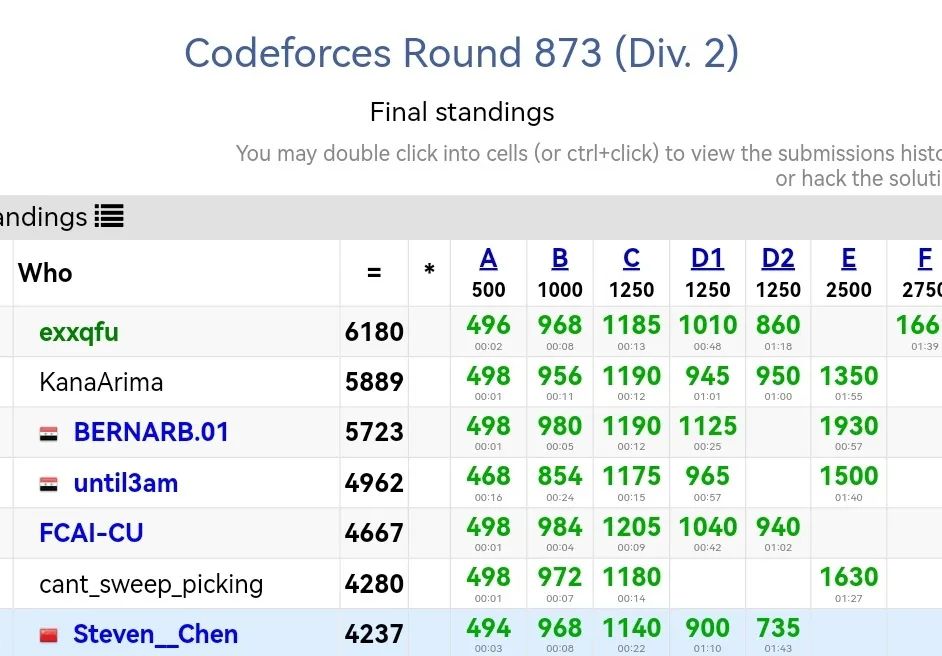

他,是全国青少年信息学奥林匹克竞赛银牌得主,同学眼中“从不会卡BUG”的顶尖选手;生活中,他是会验证一篇论文,直接网购电烙铁动手实验,与同学一起研发扫桌机器人的“行动派”:“是英华,给了我们大胆试错的机会,也让我有更多机会去接触不同的领域,找到自己的热爱。”

厚厚的参赛证、沉甸甸的奖牌和国赛上与选手互换的徽章记录这他在信息学竞赛道路上的点点滴滴,在这个过程中,陈刘佳学认识了一群活泼开朗、才华横溢的朋友,也得以探索更深层次的信息学领域

高一的通用技术课,为他打开了电子世界的大门,在经过深思熟虑后,他选择学习信息学竞赛,算法的严谨逻辑与无限可能性,让他找到了探索世界的独特方式,从而真正热爱上这一领域,在他看来,信息学就像一把拥有无穷可能的钥匙,“它让我学会用代码解构世界,也在过程中重新认识自己。”

在同学们紧张备战高考的时候,陈刘佳学生了一场大病,这段经历让他开始重新审视自我、尝试走出困境,竞赛培养的冷静思维成了破局关键:“如果不知道明天和意外哪个先来,就让自己成为真正的强者,在跌倒时仍能仰望星空。”

在吃饭、上厕所间隙调试一串代码已经成了家常便饭,但每次排除BUG的瞬间,都能唤起他最初学习信息学时那种纯然的快乐

带着对信息学的纯粹热爱与从容面对世界的勇气和自信,陈刘佳学如愿走进了清华大学的信息与计算机科学专业,继续着他“解构”世界的理想:“我想借助人工智能,在更深层次的研究中触达智慧的本质,创造出更高层级的智能——最终,让技术为更多人带来光亮。”

在思维的博弈中

找到快直觉与慢思考的平衡

Discover the dance

between fast intuition and slow thinking.

丁嘉乐 Ding Jiale

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 生物科学专业

2024年全国中学生物理竞赛 省级三等奖

深度思考才是解决问题的关键。面对复杂的任务,我们需要的是更长、更深的思维链,而不是简单的依赖直觉。

当丁嘉乐在晚自习反复推演一道错题时,他的大脑里正上演一场微型辩论赛——两个“我”互相质询,直到找出思维漏洞。这种独特的“自我对话法”,是这位以纯裸分考入北大生物科学专业学生的“独家秘籍”:他拒绝快速完成作业,坚持“做题要像下围棋一样计算十步”;整理错题时,他会花几分钟在脑中重构解题逻辑。“慢即是快,真正的速度来自于掌握知识的本质与规律。”

在微观与宏观的交汇处,丁嘉乐找到了自己的使命。当高中生物课揭示细胞器精妙的分工时,他看到的不仅是高尔基体的“蛋白质快递站”,更是一个关于生命本质的隐喻:“从细胞到社会,高效运转都源于各司其职的协作系统。”这种顿悟让他希望将基因工程视为终身志业——“21世纪的生命密码,终将为人类的生存范式带来多的‘幸福感。’”

热衷旅行也是丁嘉乐探索生命本质的方式

这个世界是量子叠加态

我们不必非此即彼

This world is a quantum superposition —

we don't have to be either/or.

吴昀轩 Wu Yunxuan

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 物理学专业

2024年物理奥林匹克竞赛国家级决赛 银牌

破格入围并通过北京大学强基计划考试

我想成为一个多彩的人。去尝试、去经历、去体验,去寻找生命中更多的可能。

从象棋博弈的运筹帷幄,到羽毛球场的挥拍拼搏;从动漫世界的天马行空,到足球场上的团队协作——这种多元的探索不仅培养了吴昀轩的综合素质,更塑造了一种“不将就"的人生态度。“面对挫折时,不甘心的状态会催着我前进,这种内生之力,让我在英华的三年始终保持着向上的姿态。我相信,慢即是快,质胜于量。”

在追求效率至上的时代,吴昀轩的学习哲学显得尤为珍贵。从研究一道题到一类题,一个知识点背后可以挖掘一系列的学习规律。吴昀轩这种对知识本质的执着叩问,在英华个性化教育的土壤中得到了充分滋养。正如他所说:“真正的理解不是画上对勾,而是能够重构知识体系。”

第41届物理竞赛国家级决赛中吴昀轩取得银牌

他特别感恩在英华遇到的师长们:“李振鹏老师为我打开了竞赛的大门,各个学科的老师们像灯塔一样指引我们协调学业与竞赛。没有老师们的资源支持和人生指导,就不会有今天的我。”做事稳重踏实,有韧性是老师们对他的一致评价。在他身上,我们看到了一种未来人才的理想样态:既能在专业领域深耕细作,又能让生活保有温度与色彩。就像他对物理学的感受:“世界是量子叠加态——我们不必非此即彼。”

吴昀轩在英华三年的多彩生活

在大自然的启示中

翻越成长的阻碍

Because it's there.

Where the Mountains Whisper, I Awaken.

张馨予 Zhang Xinyu

英华国际高中部2025届毕业生

帝国理工学院 地球与行星科学

国家一级女子登山运动员

因为山在那里。

这是英国登山家马洛里被问及“为什么登山”时的回答,也是大山对我的启示。用17天时间,成功冲顶海拔7546米的慕士塔格峰,成为女子登山项目的国家一级运动员的同时,也再次确认自己对“地球科学”的专业选择。

热爱户外运动的张馨予,享受着游泳、徒步、攀冰、登山等户外运动带来的快感,这份热情源于对大自然永不停息的探索欲与好奇心。2023年,16岁的张馨予顺利冲顶海拔5025米的四姑娘山。“当我们站在山巅,以另一种视角欣赏这颗星球时,人类在自然面前是渺小的,‘征服自然’本就是一种妄念,只是大山接纳了我们。”

此后的两年间,张馨予相继挑战了四川小玛雅峰(5205米)、云南哈巴雪山(5396米)及新疆慕士塔格峰(7546米)。带着对大山的向往,张馨予找到自己向往的专业选择——地球与行星科学。“这个专业不会把知识局限于教室与实验台,世界的每一个角落都是课堂,学习的过程中也会把自己沉浸在大自然中,进而与这个星球产生更紧密的联动。”

越是深入的了解,张馨予越渴望探索这颗由尘埃与气体进化而成,最终能够支持生命繁衍的行星。

“守护地球的课题、行为、理念,不该被任何名义的上价值去赋予‘环保’的意义,我们本该如此行动!”无论身在何处,张馨予始终记得「山」对「人」的接纳:以谦卑之心探索自然,守护家园。

风雪中前行的日子里

有因挤压而“黑化”的脚趾,也有因风暴而被迫放弃的行程

这一切困难都未曾冷却一腔热爱

张馨予登顶新疆最高峰的故事刊登于

《中国日报·二十一世纪学生英文报》

在名为青春的溶剂里

沉淀出最纯粹的结晶

Amidst the unknowns of tomorrow,

possibilities bloom

王政淇 Wang Zhengqi

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 心理学专业

在化学方程式的演化中探索万物运转的深层规律,用不同的元素排列组合出改变世界,推动科学进步的契机。

“青春的时光有苦有乐,但很幸运,我走进了一个温暖的大家庭,遇见了许多开朗友好的同伴,一群认真敬业,对学生和教学事业充满热情的老师,以及随时随地为我们提供帮助的学长学姐们,他们与我一起分享幸福和喜悦,一起走过阴霾。”

从初中到高中,王政淇在英华度过了她的青春时光,也实现了自我的蜕变,老师与同学们的帮助,让她在学习的过程中“抽丝剥茧”出适合自己的学习方法,这个过程漫长却格外激动人心:“在老师和同学们的帮助下,我从一个不太会学习的人成为了一个会主动学习的人,那些作业本上老师的红色批注和鼓励纸条,现在想来依然温暖……”

这段与同学、老师们一起努力的日子,让她的人生分化了独属于自己的“化学键”,就像碳元素能构成钻石也能构成石墨,王政淇在英华找到了自己的热爱——化学新材料,未来的她,将带着师友的期许,启程奔向更广阔的人生实验室,用化学方程式继续解码世界:“我将继续用发现的视角去探索万物运转的规律,用不同的元素‘排列组合’出改变世界,推动科学进步的一个个奇迹。”

在学习中寻找规律

坚持所爱,无畏质疑

Find patterns in learning; hold fast to passion; stand undaunted by doubts.

胡天泽 Hu Tianze

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 物理学院

2024年物理奥林匹克竞赛国家级决赛 银牌

不要迷信天赋这个东西,很多事情都可以进行方法迁移。学习,本就是一场不断发现规律、应用规律的旅程。

“贪玩”,这是胡天泽对自己的总结。这个喜欢“玩”、参加过机器人比赛、热爱足球和围棋的男孩,展现着自己的多元面貌。正是这种“会玩”的特质,让他在英华找到了持久的学习热情。

从“贪玩少年”到物理追梦人的蜕变。英华的物理竞赛课程为他打开了专业学习的大门,老师们的个性化指导帮助他找到了正确的学习方向。“不要迷信天赋”,这是他在英华领悟到的重要道理。在他看来,所谓“天赋”更多是学习方法和知识迁移能力的体现。一开始并不被认为物理学习有天赋的年轻人,用自己的经历证明:真正的热爱,经得起时间的考验,抵得住外界的质疑。

如今,即将踏入北大物理系的胡天泽已经有了清晰的目标:希望在芯片设计、电子信息等领域有所突破。“人类靠科学技术可以办到很多难以想象的事情”,谈及科学的价值,他的眼中闪烁着光芒。从古人望月兴叹到登月取壤,科技的进步让他深信:只要坚持探索,就能不断突破认知的边界。

在各种各样的活动中体验“贪玩”的快乐

看见声音

因为艺术,声波变得具象化

Art gives form and substance

to the intangible rhythms of sound.

栗子涵 Li Zihan

英华普通高中部2025届毕业生

清华大学 艺术史论

艺术和历史是宏大的人文话题,让我们有机会从不同的视角去触碰、了解世界的多元侧面,倾听世界上更多人通过不同媒介发出的声音,进而形成自己的思想和声音。

三年时光,栗子涵将英华描述为一所暖色调的学校,在这里,她从最初的不安中走出,接纳自己的平凡与独特,以更加包容的视角了解世界的复杂与广阔,更坦然地面对自我与他人,也明确着未来的前进方向。

备考的生活紧张而充实,像一场与时间的赛跑,老师们适时的建议和陪伴成了栗子涵最坚强的后盾,与同学和朋友并肩而行时的宽慰与建议也为她带来了温暖与力量:“报考的时候,老师为我推荐了同专业的学姐,她特别热心且耐心地解答了我关于专业和学校的困惑,高考前认识的学妹们还给我发了加油信息,这份英华人温暖的传承,给了我力量!”

这份温暖的力量,也让她更加坚定的追随内心所爱,选择了从小便一直热爱的艺术,攻读艺术史论,在她看来,艺术和历史是宏大的人文话题,研究艺术史论最大的魅力是去贴近艺术和历史的过程:“希望通过研究,我可以把握艺术发展的背景脉络,用更广阔的视角去欣赏艺术、解读艺术,从而形成自己的艺术观,用创作来发出自己的声音。”

在一次次深入研究中

找到内啡肽的奖励

Not in things, but in the soul’s stillness,

dwells true happiness.

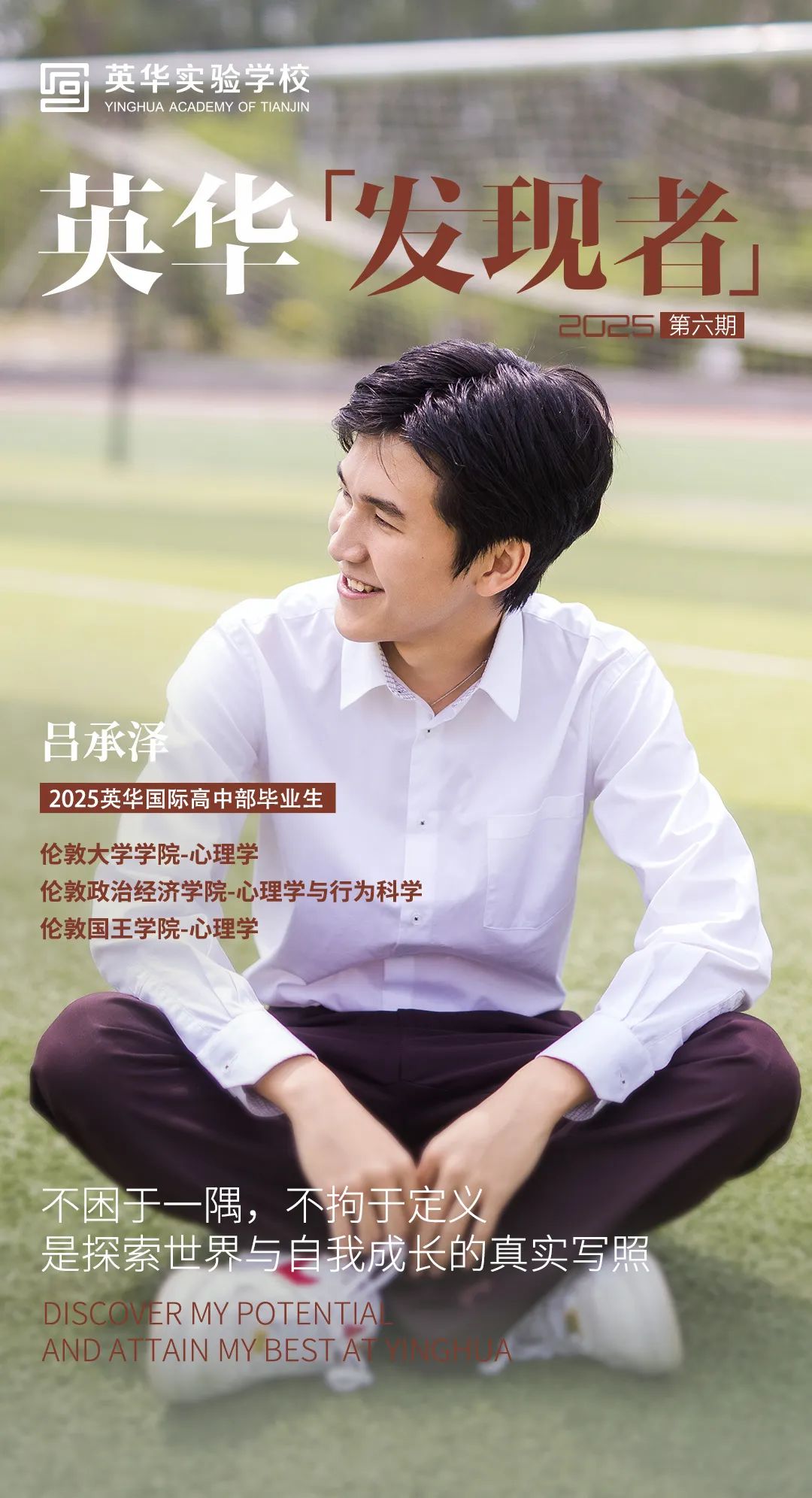

吕承泽 Lyu Chengze

伦敦大学学院 心理学

雅思8.0

天津市体育局冰球代表队全国季军成员

UKMT SMC 全球金奖

心理学不是只属于心理医生或“有问题的人”的学问,它是一门关于人性、关于幸福、关于如何更好地与自己及他人相处的科学。

吕承泽对心理学的向往始于一堂政治课。当老师讲到“群体行为”时,他第一次意识到,人类的疯狂并非无迹可寻,而是有规律可循的密码。“这个研究人类行为、与人打交道的学科让我着迷,它不仅关乎“知”,更关乎“觉”,种种心理学理论汇聚在一起又形成了一种理性又诗意的认知张力。”

吕承泽参加British Psychology Olympiad获得全国第二名

一直深入心理学研究的吕承泽,在申请季期间流露着他少有的“叛逆”。“吕承泽IG成绩有8门达到A*,A-level数学A*,AS心理、化学、生物都达到90%+,这样的成绩如果申请剑桥大学的自然科学专业会更有优势,但他在高二期间就坚定了心理学这个登上剑桥录取难度TOP5的专业。”国际高中部升学指导团队的老师们纷纷表示,吕承泽跳出了“名校”吸引力,始终坚定自己对心理学的选择。

近几年,剑桥大学的心理学专业以±9.1%的录取率,成为中国学生最难申请的专业之一,当老师们都在遗憾他没有成为其中一员时,吕承泽告诉我们:“只要是学习心理学,无论牛剑还是G5的其他院校,录哪里都很开心。在英华这几年,我从一个会学习的人,变成一个会实践、会应用的人。”他这样总结自己的成长。这些经历已沉淀为心理资本,为其即将展开的心理学深造铺设了知行合一的道路。

YINGHUA

-2025

英华「发现者」

2025毕业生特辑

F=ma带来的启示

改变,需要力量与方向

Change requires both strength to

propel and direction to guide.

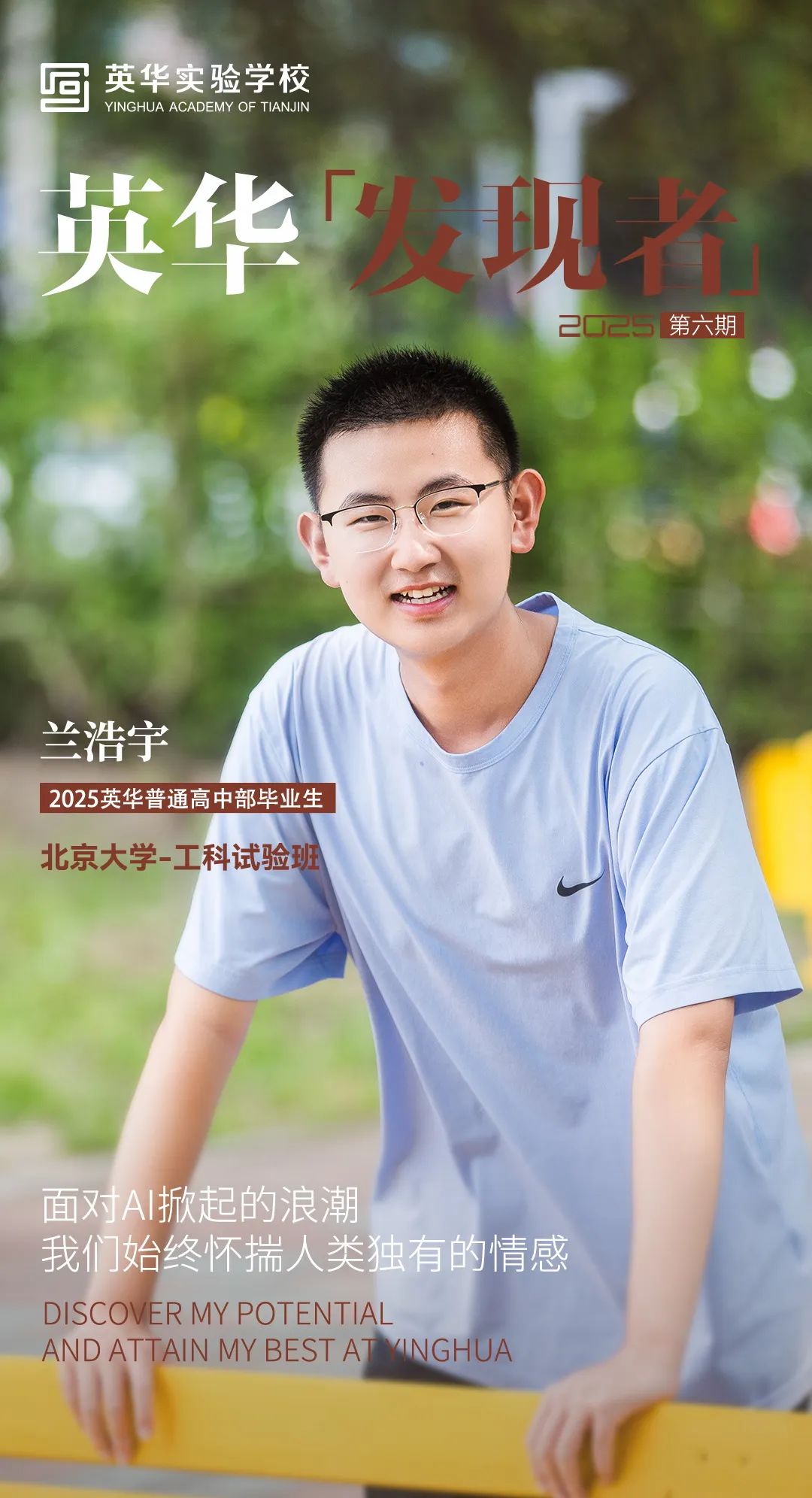

兰浩宇 Lan Haoyu

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 工科试验班

2023年全国中学生物理竞赛 省级一等奖

我们可以通过学习处理好成长过程中遇到的各种问题;也可以通过学习让周围世界多一点美好、让周围的人多一点幸福。

“F=ma,这个看似简单的公式教会我,改变既需要力量,也需要方向。”兰浩宇用英华的成长经历验证了这个物理定律。

在英华,兰浩宇发现了比解题更重要的东西。曾经无运动细胞的他,通过体育课爱上了足球:“射门时的抛物线,就是最生动的物理案例。”这种跨界体验让他理解:工科不仅需要严谨推导,更要像绿茵场上的临门一脚——在精确计算与即兴发挥间找到平衡。

现在就读于清北的英华学长学姐每年都会利用寒暑假的时间走进偏远地区支教、送教,他们的故事深深影响着兰浩宇。“我也计划大学期间去乡村支教。好工程师应该像编译器,既能处理高端算法,也要适配基层需求。我希望把自己看到的世界以及我的经验分享给更多的人。”

用自己的力量让周围世界变的更好一些,让周围的人更幸福一点,这是兰浩宇的动力,也是他深扎物理领域的永恒追求。

不仅热爱思考,来到英华后兰浩宇更热爱上艺术与生活

科技发展的终极善意

是更好的服务于“人”的需求

Technological development

should better serve the needs of people.

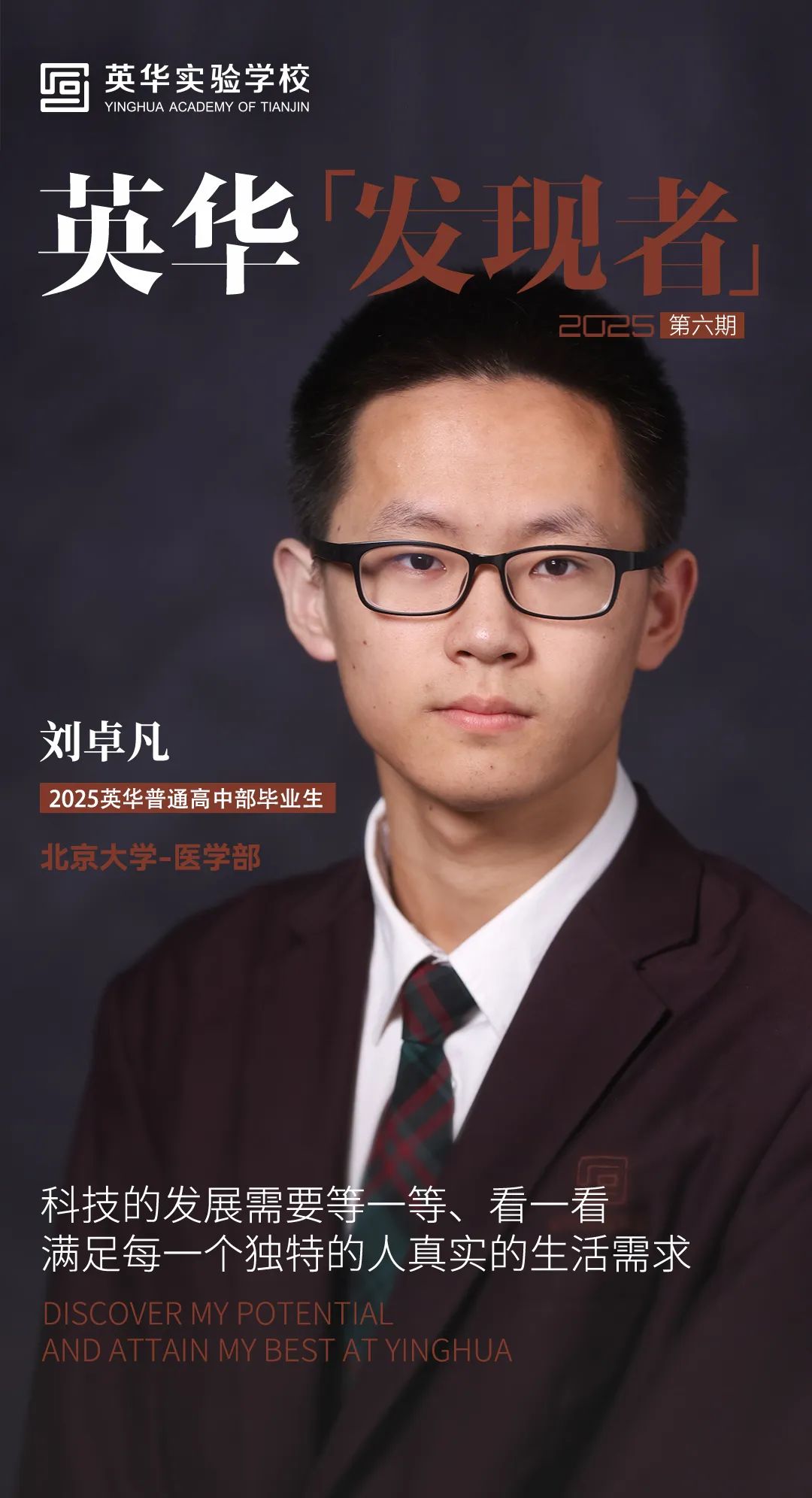

刘卓凡 Liu Zhuofan

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 医学部

我们现在面临的,是一个急剧的、快速的、折叠的老龄化社会,我们在关注老人健康需求的同时,也要关注他们的情感需求。

“学会记笔记、学会复盘笔记。”这是刘卓凡最核心的学习方法。“在英华的三年,‘高效学习’是我最大的收获。我们习惯给自己制定目标,但也要学会把目标拆解到每天的任务清单中,从高一年级开始做好学习笔记,高三复习时,在知识复盘中整体梳理框架、建立自己的知识体系,最后的冲刺会更加高效。”

刘卓凡与家人在一起

刘卓凡不仅仅对自己的学习节奏有明确规划,也对未来的发展有自己的理解:“在填报志愿之前,我已经对护理学、对养老行业做了一定的了解。”中国60岁以上老人突破3亿大关,人口老龄化遇上新一轮科技变革,在刘卓凡看来,传统的杨老模式面临着新挑战、新机遇。

“我见过老人在养老院里的生活状态,面对身体机能的衰减,我们在关注他们健康需求的同时,也要关注他们的情感需求。”刘卓凡希望能将科技发展与养老服务相融合,在做好疾病检测、健康管理的同时,也做好生活陪护。“我们今天很多所谓的适老化改造都是后置性的,老人身边的恐慌、焦虑、抑郁等复杂情绪常常被忽略,我希望能够从情感、健康、生活等多个方面给老年人创造真正安享晚年的环境。”

在未来的不确定性中

往往有着更多的可能性

Amidst the unknowns of tomorrow,

possibilities bloom

张宇晗 Zhang Yuhan

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 外国语学院

“大人者,不失其赤子之心者也。”无论未来身处何方,我都希望自己永葆“赤子之心”。

从初中到高中的英华时光,张宇晗在不断发现不同的“我”自己。

身为一个爱好广泛、喜欢“整活”的少年,十七岁的他,在英华同学口中已经拥有了二十多个亲切“昵称”:球王、“文史第一人”、少帅、椭圆……这些昵称,每一个都指向他独特、灵动的一面。其中,“仲生”是传播最广、也是他本人最喜欢的一个。“仲是伯仲叔季的仲,生是生命的生。英华给了我'第二次生命',让我'发现我自己'。”“仲生”的昵称,维系着他与英华之间深厚的情感牵绊。

从初中到高中,张宇晗在英华的生活日常

图二:初三中考前,班主任郑毅老师为其亲自理“冲冠发”

“英华于我而言是一片没有边界的海洋,每一艘爱好之舟都有机会在此破浪。”兴意盎然时,他和同学们在足球场上肆意挥洒汗水;困顿之时,他在雨中的向日葵花田徜徉,与内心对话;音至心灵时,艺体长廊里的琴房是独属于他的艺术空间;文致勃发时,英华的一草一木又都成了他的诗词意象……

就学习而言,无论语言、历史还是科学,“仲生”的热情从不熄灭。“物理+化学+历史”的选科组合跨度不小,但他能找到学科之间的“摩擦因数”。“有时候我会用文科思维去解读一些物理概念,让它们变得更易理解。”

挚友曾对他说,别人学习像打怪升级,可是他学习起来像“修仙”。在高手如云的“华”山论剑中,从老师与同学们身上学到的“一招一式”,不仅仅是他与难题战斗的“符咒”,更是内化于心的“功法”。这些更深刻普遍的学习规律,正是助推他探索更高境界的关键。

保持对未知的好奇

永远行走在探索的路上

Remain curious about the unknown world,

walking the path as explorers.

施金岐 Shi Jinqi

北京大学 物理学院

爱因斯坦生日宴上的发言是对所有求知者、探索者的一份永恒箴言:永远保持谦卑,永远面向未知,永远在探索的路上。

施金岐对物理学的热爱,就像他描述探索未知时眼中闪烁的光芒一样纯粹而炽热。这个被北大物理专业录取的少年,谈起学科魅力时总能迸发出独特的见解:"作为基础学科,它能拓宽人的思维,也能在探索未知的过程中给我们带来独特的感受。”施金岐从爱因斯坦生日宴上的发言中感悟着物理世界里的哲思:驱动我们保持探索的不是已知的成就,而是对未知的无限好奇。永远保持谦卑,永远面向未知,永远在探索的路上。

回顾英华生活时,施金岐用“出人意料”总结了过往三年:“永远不知道什么时候会突然让人感到惊喜:餐厅排队,饭卡余额不足时,陌生的同学会主动给刷卡;足球场上的大神一个人能过掉十几人;身边的小伙伴也总能以各种方式为你提供情绪价值……”这句话或许也正是他对成长的感悟——专注于当下,未来的每一步都有不期而遇的美好与惊喜。对于施金岐而言,“英华”不仅仅是自己奋斗1000个日夜的母校,更是一段记忆与一群人的代名词。

对于未来,施金岐希望能够以物理为原点,在新兴交叉学科领域去丰富自己的“技能包”。

“英华”二字,已成为施金岐心中一段记忆与一群人的代名词

沿历史长河漫溯

破解启迪未来的文明密码

The wisdom of history shapes

the course of future civilizations.

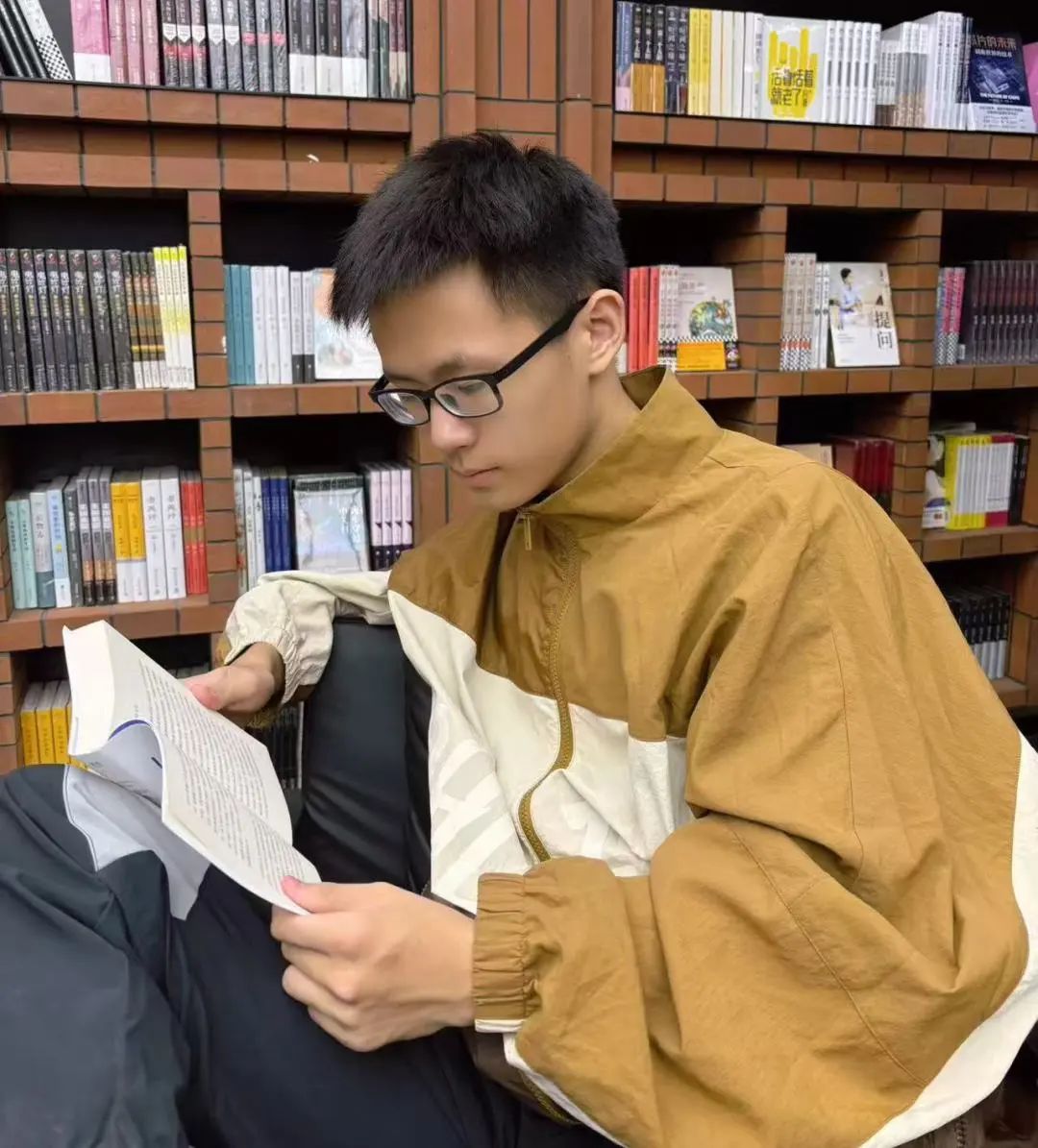

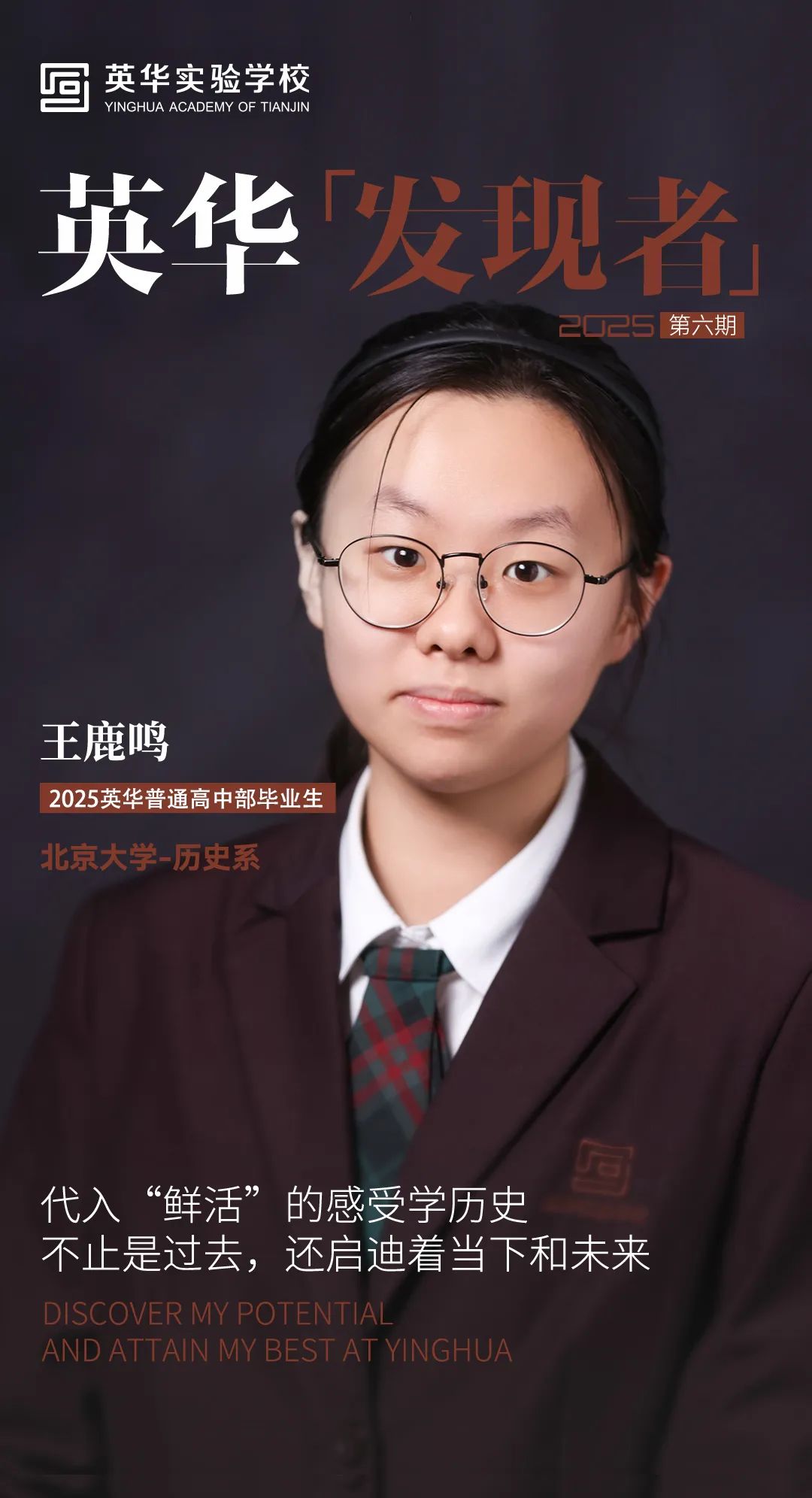

王鹿鸣 Wang Luming

英华普通高中部2025届毕业生

北京大学 历史系

历史可以使我们博古从而通今,如同一座贯穿时空的桥梁,不仅记录着过去的兴衰荣辱,更蕴藏着破解当下、启迪未来的智慧密码。

“在英华,我发现了自己的许多种可能性,不仅仅是学术知识,还有自己热爱的领域和人际关系,这为我带来了巨大的幸福感与成就感。”王鹿鸣在英华的成长,就像打开了一本历史典籍,每一页都藏着惊喜。这位即将步入北京大学历史系的学子,在英华的岁月里,不仅找到了学术方向,更找到了与自己对话的方式。

在高三最后的冲刺阶段,她总会抽空去图书馆阅读,在文字中寻求心灵的平静。曾经读过的历史书籍为她呈现了一段段文明的兴衰流转,也让她对未来有了清晰的规划——法学和历史,在她看来,法学维护着社会正义和法律尊严,支撑起一个社会的根基,而历史可以使人们博古而通今,通过考古,不断印证信史,同时又不断拓展着历史的广度与深度,这些都与文明的传承息息相关。

高中时期,绘画成了王鹿鸣放松的出口,在闲暇时用彩铅画上一张画,与同学们一起设计一张海报,都让她格外开心

如今,王鹿鸣成功的走进了北京大学的历史专业,即将与历史长河中,展开一场与文明的对话,“历史是一面映照古今的明镜,更是一座贯通时空的桥梁。它不仅记录着过去的兴衰荣辱,更蕴藏着破解当下、启迪未来的智慧密码。这种‘博古通今’的智慧,让我们学着让过往的经验在新时代焕发生命力,使五千年文明积淀成为我们面向未来的底气。”

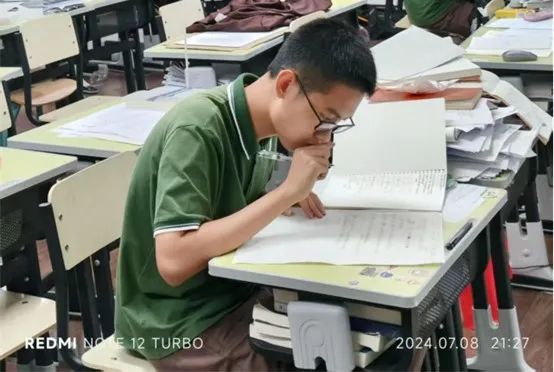

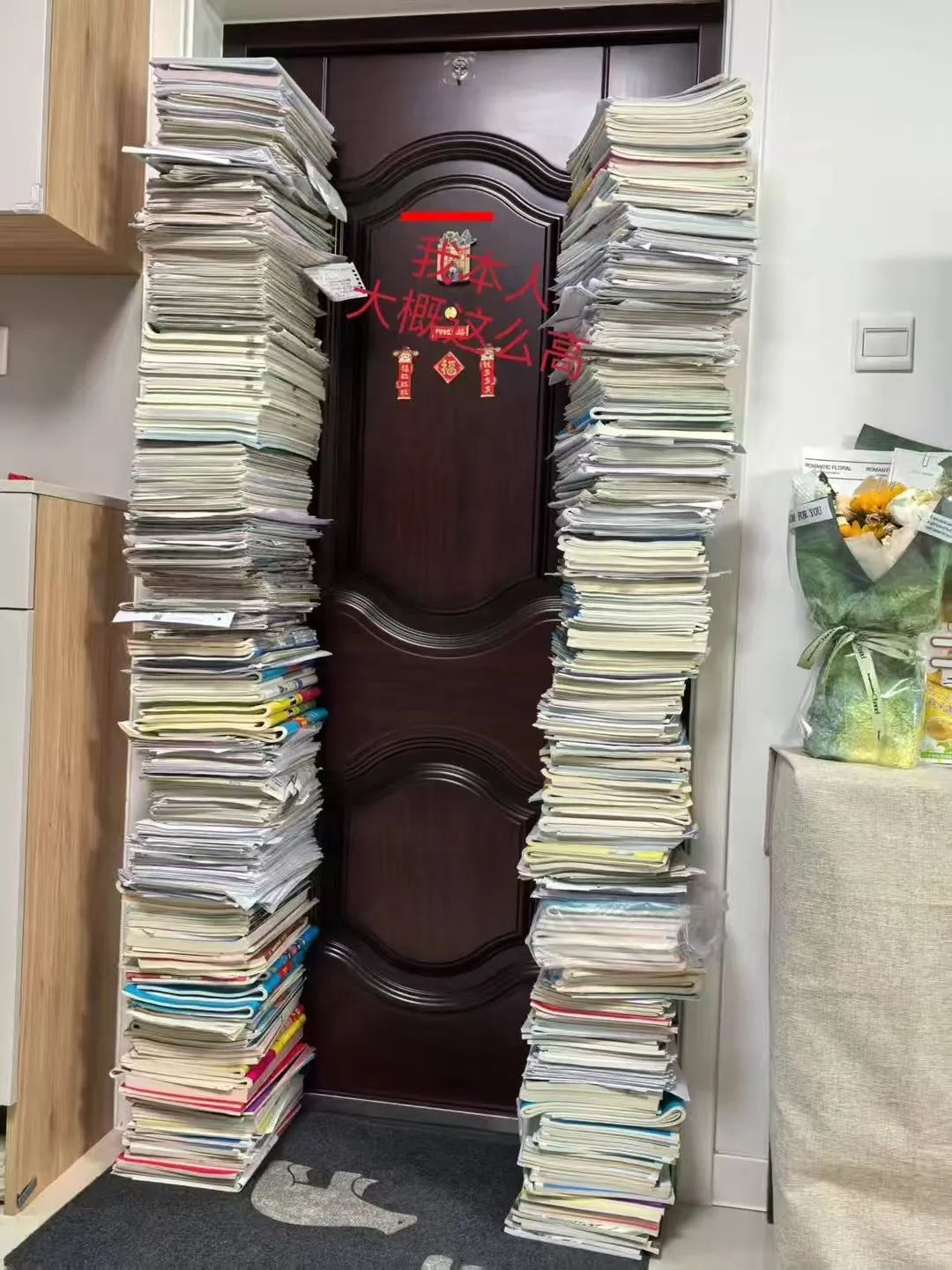

坚定了未来的方向之后,王鹿鸣更加潜心的学习,两摞比她本人还高的参考资料,见证着她点点滴滴的努力

用每一次行动

打破焦虑的循环

With each intentional step,

break free from the cycle of anxiety.

陈一丹 Chen Yidan

英华国际高中部2025届毕业生

伦敦大学学院 心理与教育

雅思8.0

John Locke Essay Competetion 2024 Commendation

好的人生,是一个过程,而不是某一阈值下的状态,所以,不要害怕内耗和失败,行动是解决焦虑的最好办法。

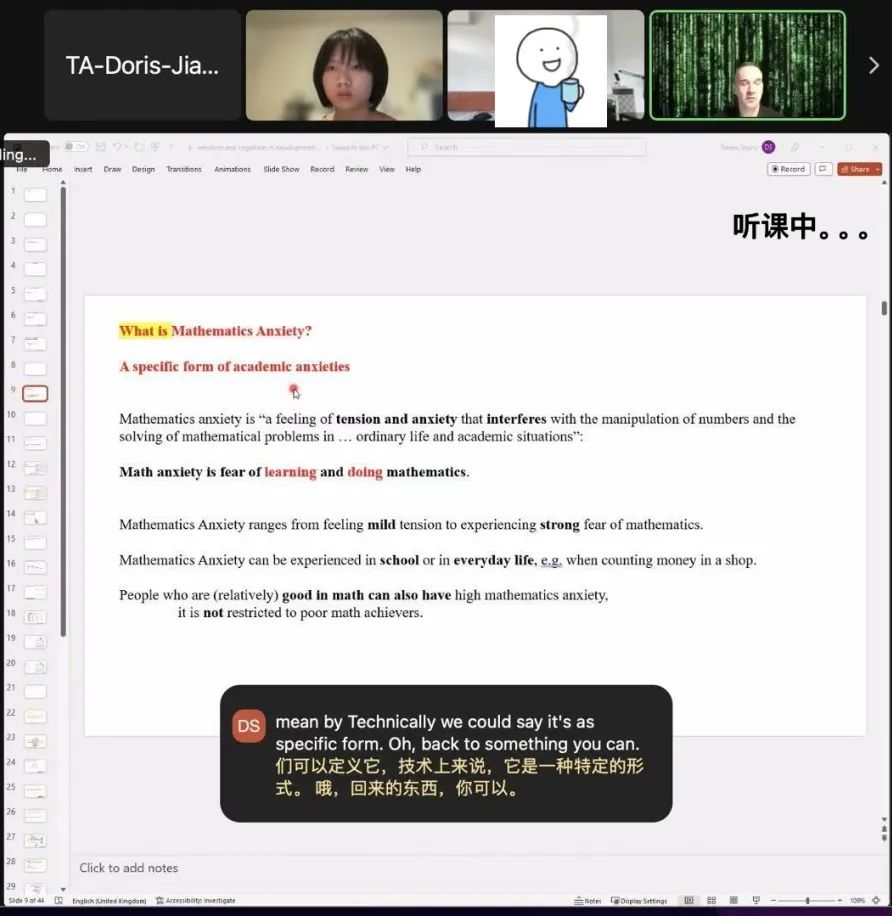

在心理健康问题日益成为全球焦点的当下,世界卫生组织数据显示,全球约10亿人正遭受精神健康问题困扰,青少年群体的抑郁、焦虑发病率更是呈逐年攀升态势 。这些关乎人类心灵福祉的重大议题,与一位中国学子的学术理想产生强烈共鸣——英华国际高中的陈一丹,以教育心理学为锚点,在自我觉醒与学术深耕的航程中,探寻着治愈心灵、赋能成长的密钥。

陈一丹在英华与朋友们的生活

她积极参与论文竞赛和学术项目,在大量的阅读、背调中深入研究,不断拓宽自己的知识边界。当今,人生各阶段的焦虑与随之而来的盲目已经成了社会通病,这也成为了威胁心理健康的一大因素。曾对此深有体会的陈一丹将目光聚焦于如何通过教育上的干预提升人们的心理健康水平:她认为教育应既注重个性的开发和完善,又注重社会性的培育和健全,从而实现有效干预。因此,她希望能够在未来的研究中为此作出努力。

陈一丹如同众多英华学子一样,他们虽然有着不同的专业选择、不同的成长路径,但他们身上都有着相同的节奏——专注于当下、专注于每一步努力。

把平日里点点滴滴的积累

汇聚成最终的勇气

Turn every bit of effort

into the courage to move forward.

史小多 Shi Xiaoduo

英华国际高中部2025届毕业生

伦敦大学学院 商务与健康

2022-2023Mathematics League Contests top25%

参与伦敦大学学院Richard教授的科研-现代管理学专题并获得推荐信和证书

我们的成长,就是在这一堂课、一张海报、一次提问以及每一个“第一次”的尝试中,构成完整闭环的。

史小多的成长历程中,写满了“尝试”与“突破”。从欧几里得数学竞赛到企业数字化转型科研项目,她在一次次实践中始终坚持走好当下的每一步。

一堂会计课点燃了她对商科的热情;一次以苹果公司为案例的科研成果登上国际论坛,但她坦言:“所有的幸运,都源于日常学习中点点滴滴的积累,更源于身边一群温暖的老师与学长学姐的帮助。当我决定学商科时,老师给我介绍了一位在多伦多大学罗德曼商学院就读的英华2023届校友刘水研华学姐,她耐心的指导我准备申请资料、分析专业特色、分享他们的校园生活。”

史小多与Erum Qasim老师在一起

三年的英华学习时间,让史小多结识一群温暖的英华人,也让她完成了从知识接受者到批判性思考者的思维转变。“Erum Qasim的课堂,总有不一样的学习体验,用poster完成家庭作业,还要思路清晰的分享我们所用到的专业知识与思维逻辑,一张海报背后,包含了背景调研、数据对比、社会现象分析、结论陈述等完整的学习闭环。”而史小多也在这一过程中学会辩证性的思考、学会归纳总结。“我相信,终身学习者的品质将始终影响着我的成长。”

国际商务营销项目展博会上做poster讲解

在英华学子的成长过程中,教育的意义正在具象化

一颗颗在探索与坚持中愈发清晰、坚定、滚烫的心

每一位2025届的英华毕业生

都用他们独特的轨迹诠释了“发现者”的真谛:

发现热爱,发现潜能,发现世界的多元

发现内心深处那个充满无限可能的“我”自己。

亲爱英华毕业生们

愿你们带着这份“发现”的初心与力量勇敢出发

英华,永远是你们温暖的家园和坚实的后盾!

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。