井冈情 中国梦丨昆明传媒学院“井冈星火 团韵课传”实践团赴井冈山开展实践育人专项行动

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动井冈山精神传承走深走实,近日,昆明传媒学院组建“井冈星火 团韵课传”实践团赴全国青少年井冈山革命传统教育基地,开展了为期八天的暑期社会实践活动。

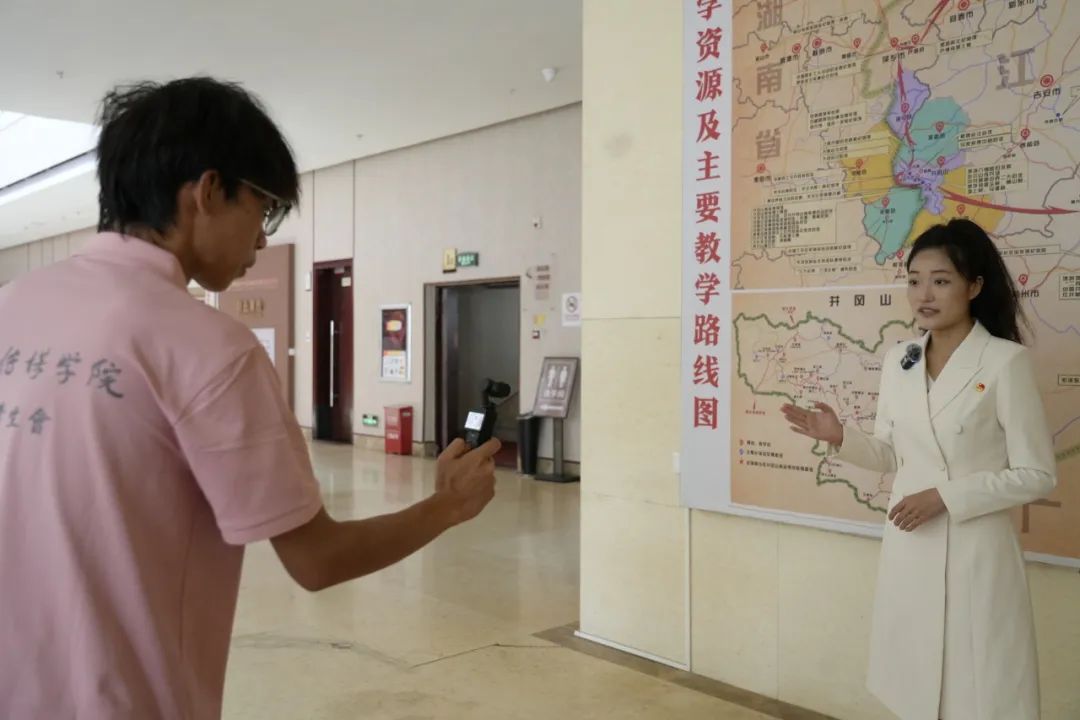

实践团以“微团课”为载体开展实践课题研究,立足实地走访、依托沉浸体验、融合专业特色,在井冈山革命旧址中挖掘鲜活素材,通过互动式现场教学深化对井冈山革命精神的理解,为课题研究积累丰富素材,使“以小故事诠释大精神”的团课理念得到扎实支撑。

革命旧址研学:于实景中体悟初心使命

革命旧址是微团课的“活教材”。茅坪八角楼内,昏黄灯光下仅燃一根灯芯的油灯,带人回溯“茶油比弹药贵”的艰苦岁月。毛泽东同志“办公用三根灯芯,查哨仅留一根”的规定,尽显对物资的珍视与对艰苦奋斗精神的坚守,成为诠释该精神的核心案例,让人深切感悟革命探索之艰。

黄洋界保卫战旧址上,108级台阶承载厚重记忆,哨口炮痕见证红军在“敌军围困万千重”的绝境中,凭“众志成城”之势击退敌人的英勇壮举;朱德扁担的刻痕,诉说“同甘共苦”的领袖风范,使“团结一心、不畏艰难”的精神内化于心。

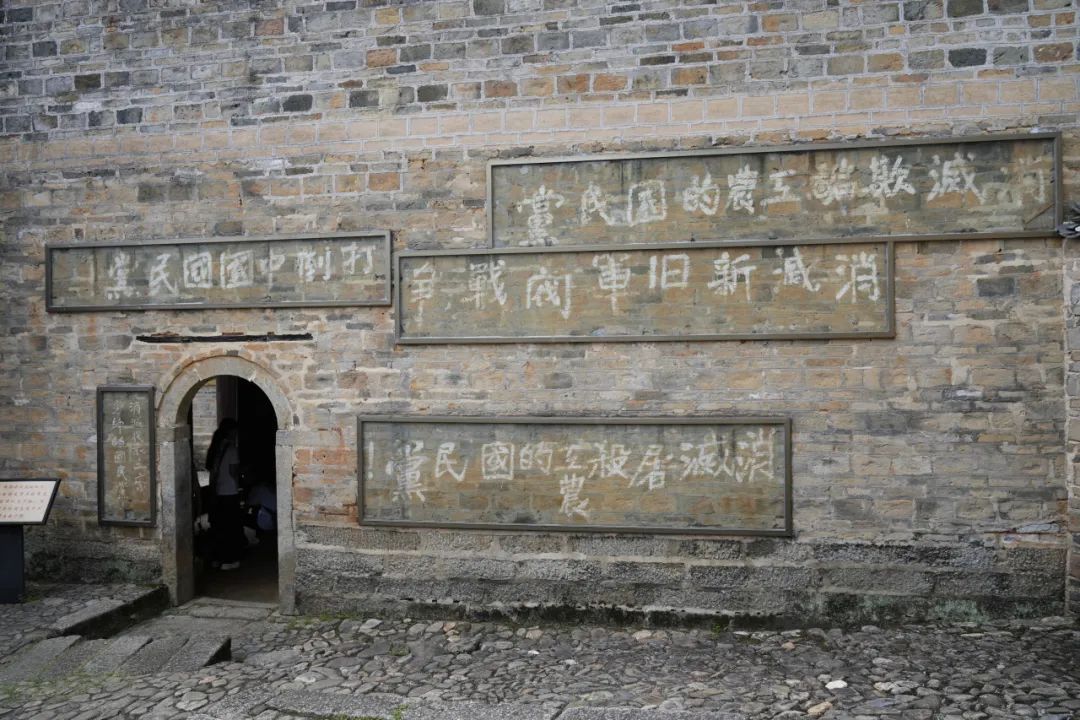

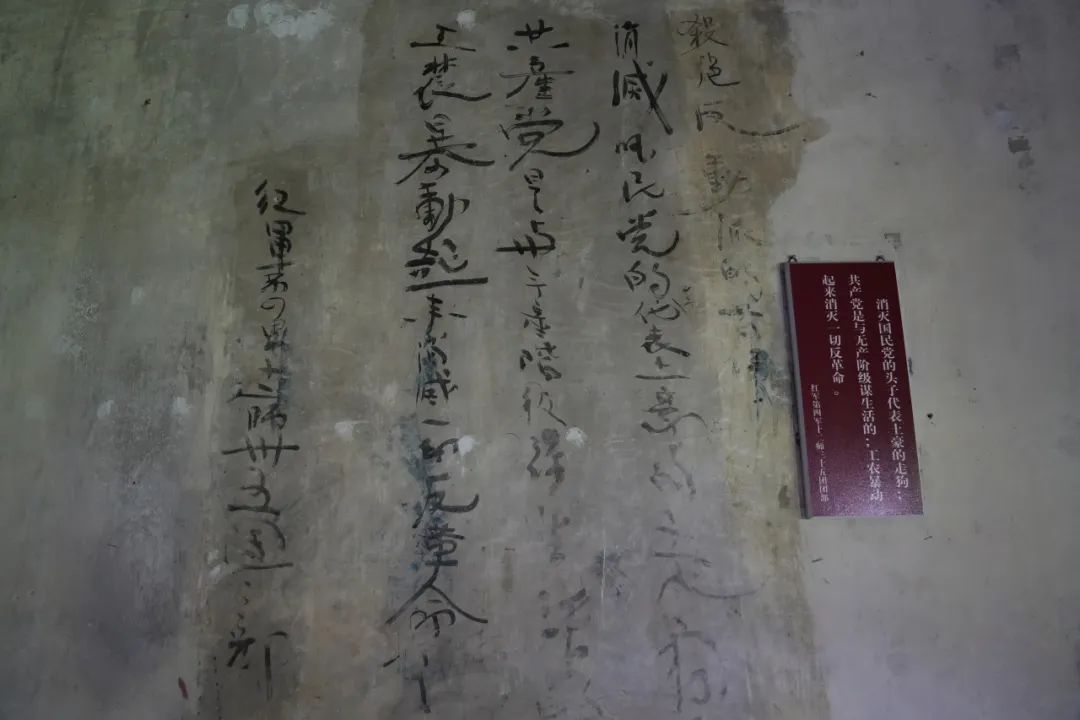

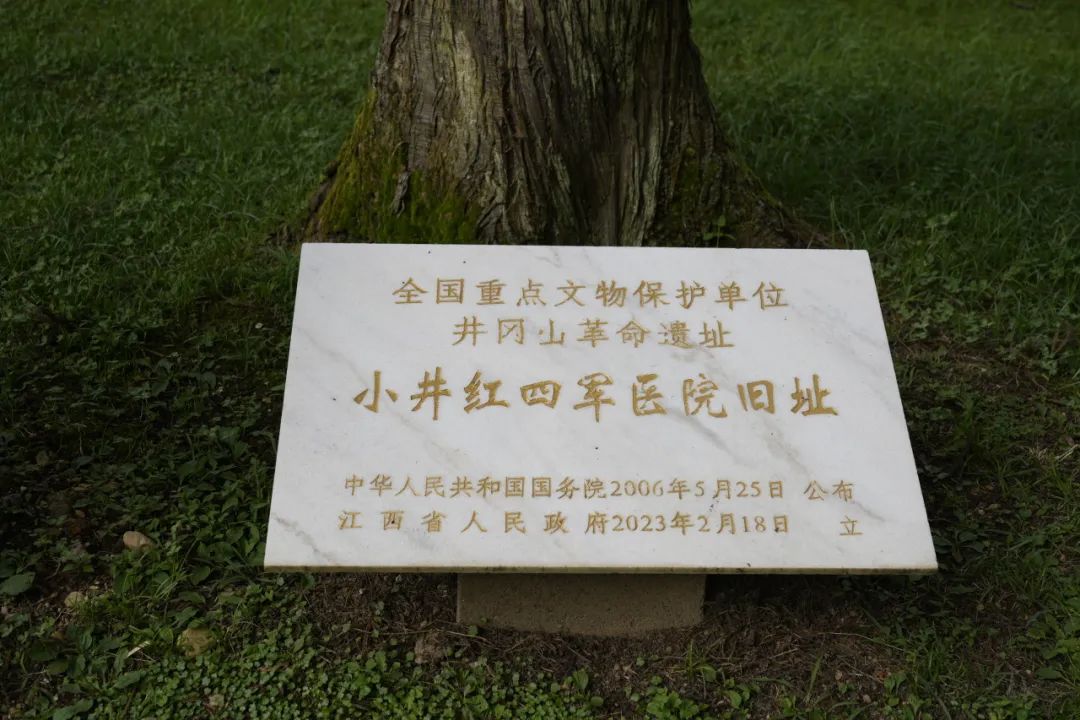

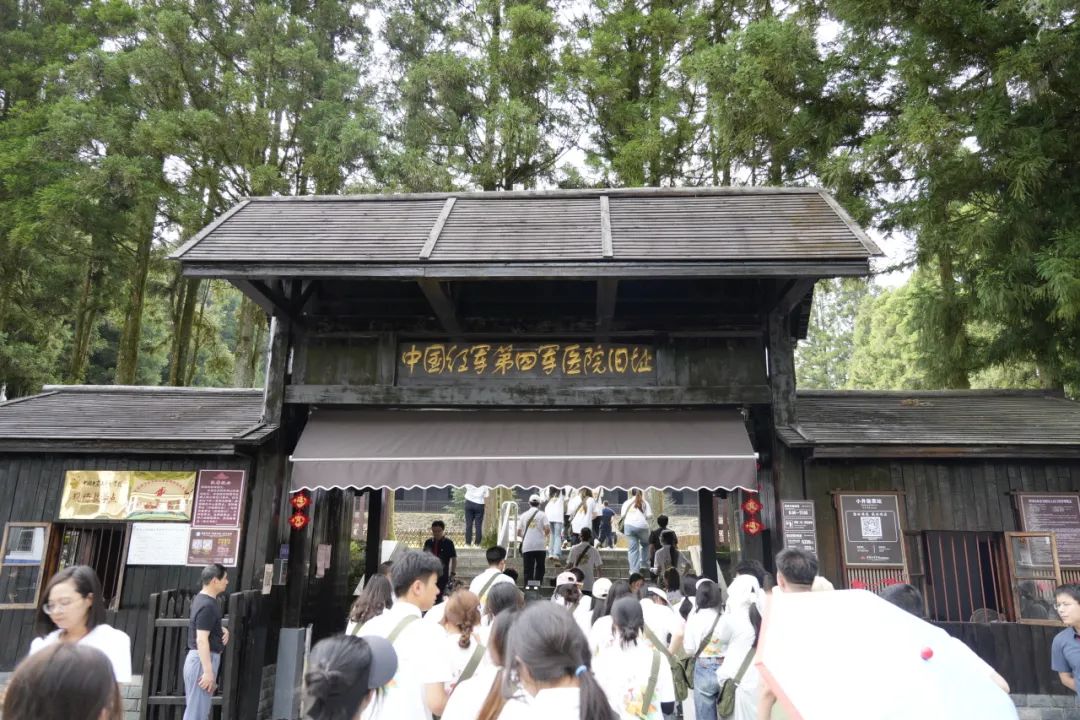

大井朱毛旧居中,磨损的木桌、土炕的凉意,留存着领袖的深邃思考与同甘共苦的岁月印记。小井红军医院里,斑驳药罐、简陋病房及“张子清献盐”“草木灰消毒”等故事,生动展现“军民同心、依靠群众”的精神,为微团课提供了丰富的实践素材。

在井冈山革命烈士陵园,队员拾级而上,49 级、60级台阶各有寓意,纪念堂内的烈士英名与无字碑,承载着先辈的牺牲精神。成员肃立默哀,将这份精神融入微团课,激励自身不忘初心、砥砺前行。

实践体验浸润:以实践感悟赋能课题研究

实践团成员参与编草鞋活动,看似简单的工序实则极具难度,让大家真切体会到红军“一针一线皆不易”的艰辛。

行军途中,队员沿马源崎岖山路行进,烈日下汗水浸透衣衫,众人相互搀扶鼓励,深刻感悟红军长征的艰难历程,为微团课“艰苦奋斗、团结协作” 主题提供生动素材。

走进村民家中,成员合力制作红军餐,在洗菜、生火、掌勺的协作中,聆听村民讲述先辈奋斗故事,于饭菜香中体悟当年军民鱼水情谊。

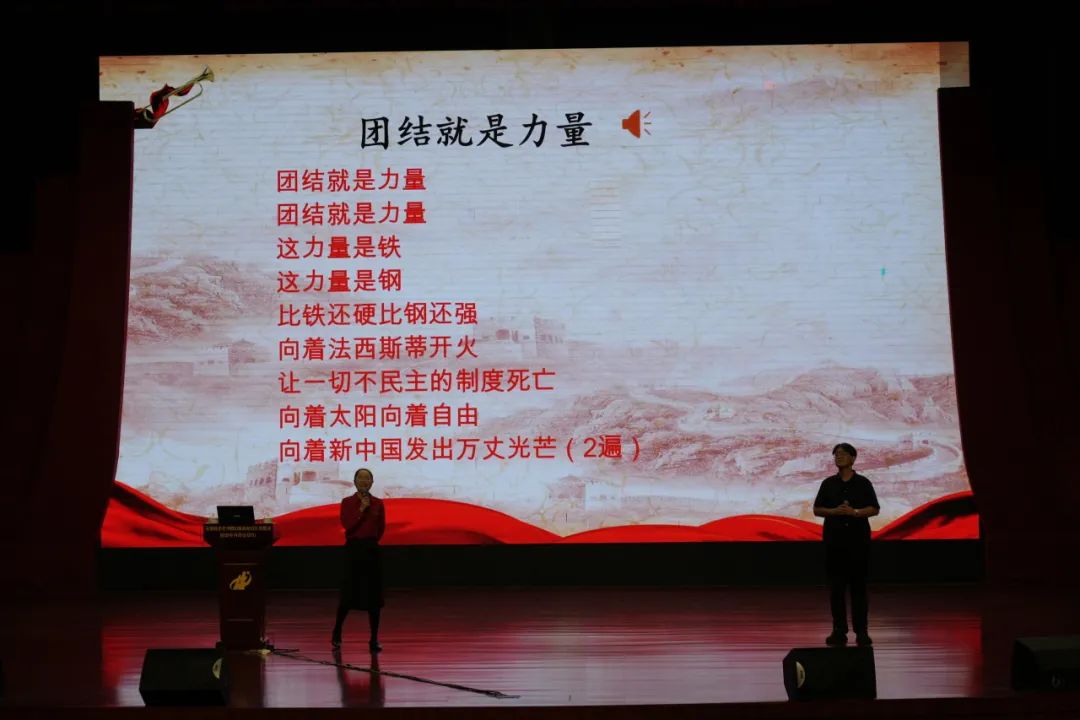

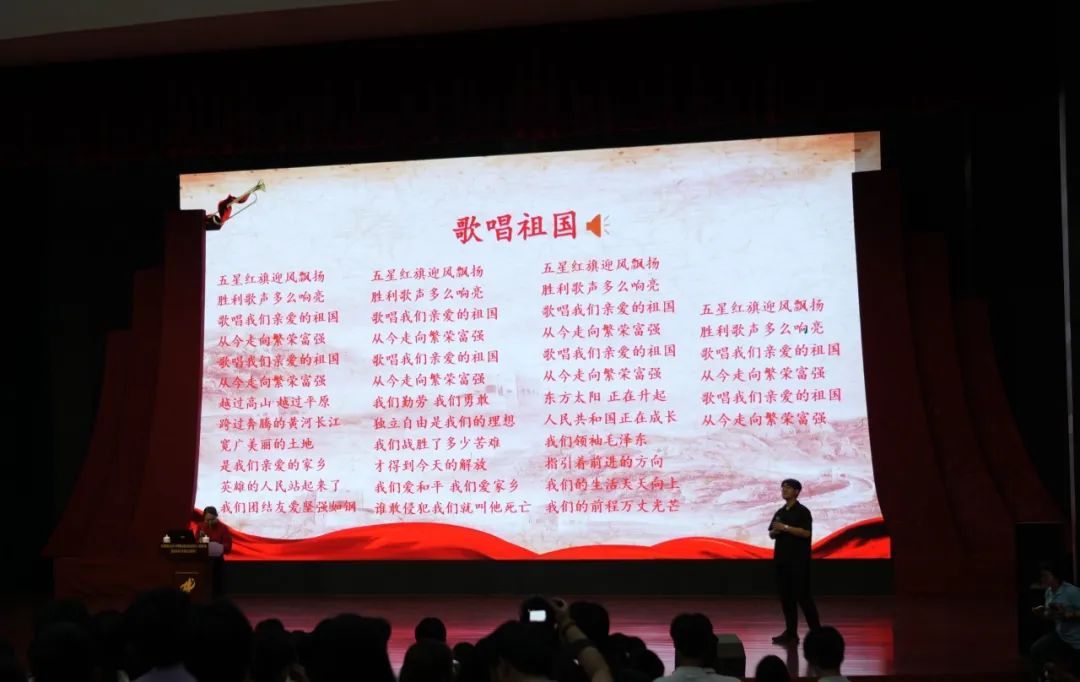

在学习革命歌曲的过程中,大家深入了解每一首歌曲背后的历史故事,感受到革命年代人们的坚定信念和乐观精神。这不仅是一种音乐形式,更是传承红色基因的重要载体,队员们将把这份对红歌的热爱和理解融入微团课,让更多人感受红色旋律的魅力。

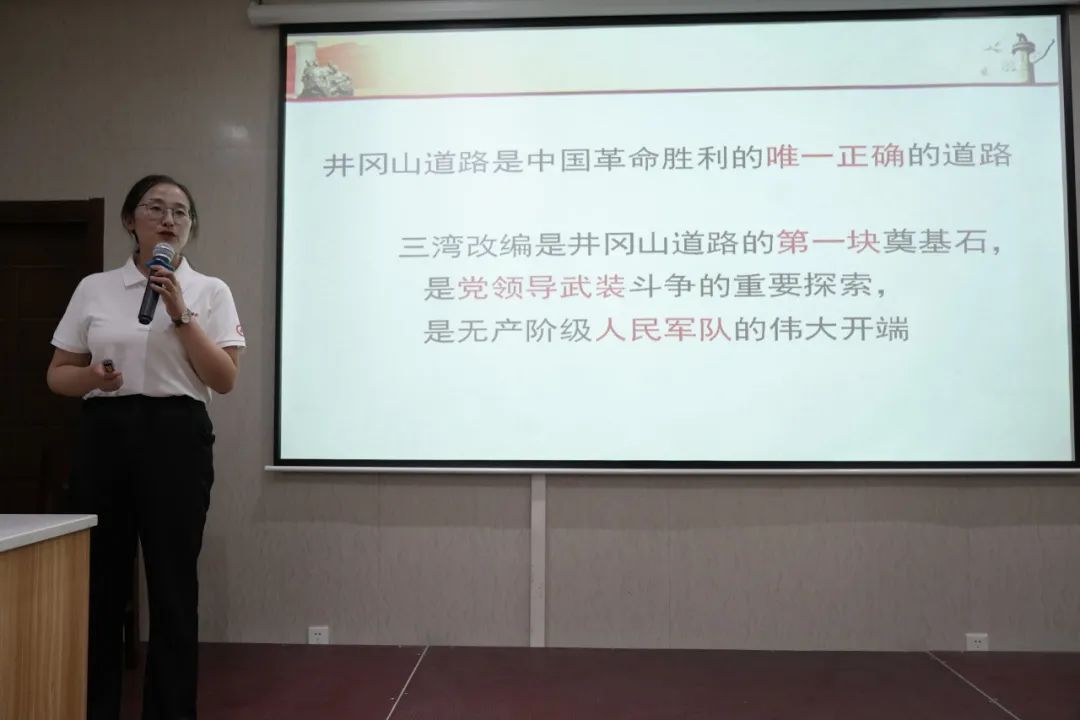

三湾改编情景教学中,成员深刻领会“支部建在连上”的重大意义,设计出象征井冈山精神的视觉符号,以底色、火焰、吹号角形象寓意精神传承与青年责任。

聆听先辈故事:传承红色家风与革命信念

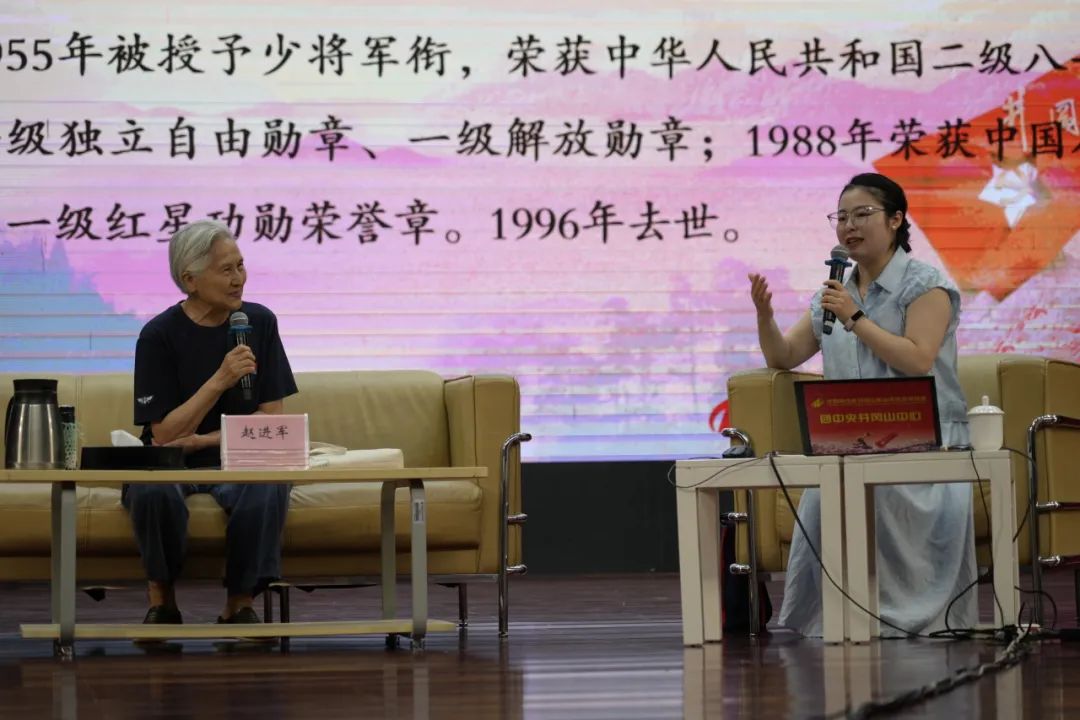

赵杰将军之女赵进军与刘光典烈士之子刘玉平莅临教育基地,向队员分享先辈事迹:赵杰将军六次负伤、九处伤疤,始终坚守革命信念;刘光典两度潜入台湾传递情报,深山逃亡四年仍忠贞不渝,最终壮烈牺牲。这些故事让队员们深刻感受到革命先辈们对信仰的执着追求和对国家、对人民的无私奉献。这些珍贵的经历和感悟,为微团课增添了厚重的情感力量,激励着队员们传承红色基因,弘扬革命精神。

自主调研探索:挖掘革命文化时代内涵

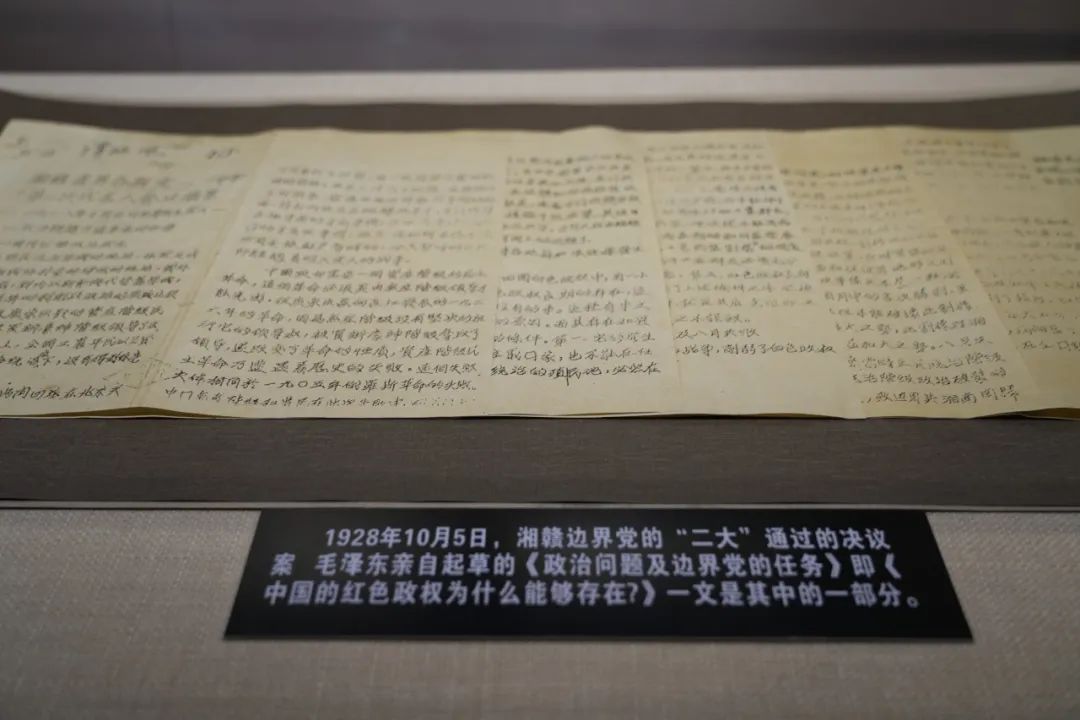

实践团成员自主前往井冈山革命博物馆和南山广场开展调研。井冈山革命博物馆内,丰富的馆藏文物、详实的历史资料生动展现井冈山革命斗争全过程。队员们穿梭于各展厅,仔细观摩每件文物、每幅图片,及时记录重要信息。

在此,大家目睹当年红军使用的武器与生活用品,深切感受革命斗争的艰苦卓绝;博物馆展示的革命先辈手稿、信件等,让队员们深入了解其思想境界与精神世界。南山广场上,“薪火相传”火炬雕塑令人心生肃穆与敬畏。通过自主调研,队员们拓宽视野,挖掘革命精神新内涵,为微团课创作提供更丰富素材。

课题蓄力前行:以实践成果拓宽传播路径

此次暑期社会实践为“微团课赋能井冈山精神的青年化传承实践”课题奠定坚实基础。团队整合八角楼天窗、黄洋界云海等影像素材,结合历史故事与实践感悟,将“坚定信念、艰苦奋斗”精神融入微团课。正如微团课中所言:“井冈山的每一粒泥土都藏着精神密码,每一段故事都连着青年使命。”

实践中挖掘的不仅是故事,更是汲取的精神力量;积累的不仅是素材,更是“青年化传承”的思路和方法。昆传学子将带着在实践中汲取的精神力量与传承智慧,把红色故事的温度、革命故事的厚度,融入到往后的学习与生活中,融入对身边青年的分享与感悟中。

昆明传媒学院将以此次井冈山实践育人专项行动为契机,持续深化“微团课赋能井冈山精神青年化传承” 的实践探索。学校将把此次实践活动的精神内核,转化为立德树人的生动教材,把革命旧址的鲜活素材、实践体验的深刻感悟、先辈故事的精神力量融入日常教学与校园文化建设。未来,学校将进一步推动红色教育与专业教育深度融合,鼓励更多学子以青年视角诠释革命精神,让井冈山的星火在校园里持续传递,切实把红色基因融入办学育人全过程,培养更多心怀家国、砥砺前行的新时代青年。

实践团成员感悟

实践团成员黄曼

编草鞋的稻草扎手,才知红军踏山的实;红军餐灶台边,村民递来的锅铲带着暖。八角楼油灯微光,曾照亮先辈寻路;黄洋界山风里,吟诵声与历史共振。这些刻在记忆里的滚烫瞬间,实则是信仰的接力棒。通过本次暑期社会实践,我从可触可感的红色印记中,读懂了精神传承的分量。我深知,红色基因从不是遥远的符号,而是融入血脉的力量。未来将以专业所长为笔,让红色故事在青春表达中焕发生机,让井冈山革命精神成为逐梦路上永不熄灭的火炬。

实践团成员刘晓蕾

过去,井冈山革命故事是课本上的文字,如今身临其境,一切都鲜活起来。站在黄洋界,山风里似有1928年保卫战的回响:革命先烈们仅以两个连的兵力,凭借险峻地势与五道防线,对抗数倍于己的敌人。关键时刻,那一声炮响,不仅击退敌军,更打出了革命的底气。这些场景与这片土地的联结,是井冈山革命精神的生动注脚,革命精神扎根于井冈山的每一寸土地,汲取着本土力量,绽放出时代光芒。作为文化产业管理专业学生,我会带着这份体悟,在未来的策划中让红色故事在传播中带着土地的温度,让精神传承既有专业支撑,更有扎根大地的生命力。

实践团成员宋岚岳

身为团队宣传员,我真切体会到“笔尖与镜头也是传承的力量”。拍摄时捕捉老乡递红薯的特写,整理祭奠素材时看同学们默哀剪影,让我明白宣传员不仅是记录者,更要做“红色故事的翻译官”—将革命故事转化为年轻人能共情的表达。这次实践让专业与红色传承相连。未来我会用镜头定格红色瞬间,用文字讲好青年与信仰的故事,践行“请党放心,强国有我”的誓言。

图文编辑:段皓天

图文素材来源:校团委

责任编辑:党政办公室

一审一校:韩玉娇

二审二校:皮嬴

三审三校:李劲

监制:党委宣传部

官方网站:www.cukm.edu.cn

官方微博:@昆明传媒学院

官方小红书:昆明传媒学院

官方抖音:昆明传媒学院

(dy1jwznzms9h)

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。