探索无色素脉络膜黑色素瘤双循环,《Ophthalmology》再现图湃3D血流魅力

近日,广州中山大学中山眼科中心的胡洁教授团队江志豪医生和蒋欣桐医生,采用图湃40万速全域扫频OCTA检查了一例罕见的无色素脉络膜黑色素瘤并发表了精彩的病例报道《Double Circulation Pattern in Amelanotic Choroidal Melanoma》(无色素脉络膜黑色素瘤的双循环模式),刊登在《Ophthalmology》的Pictures & Perspectives单元。

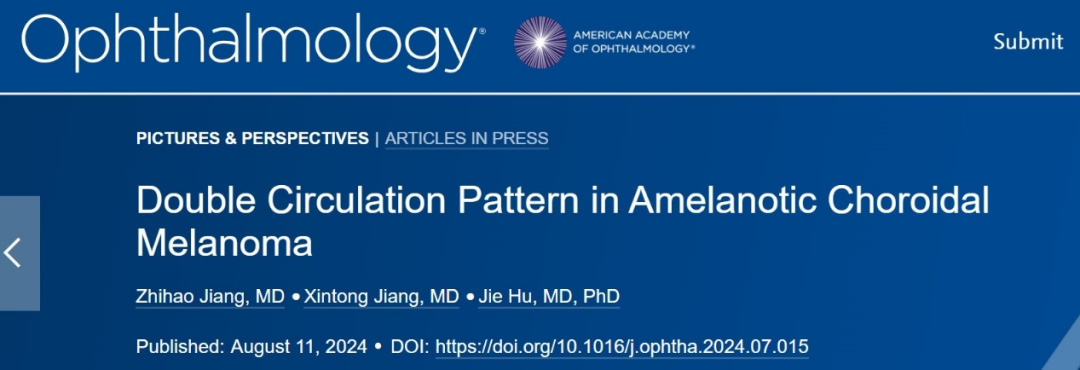

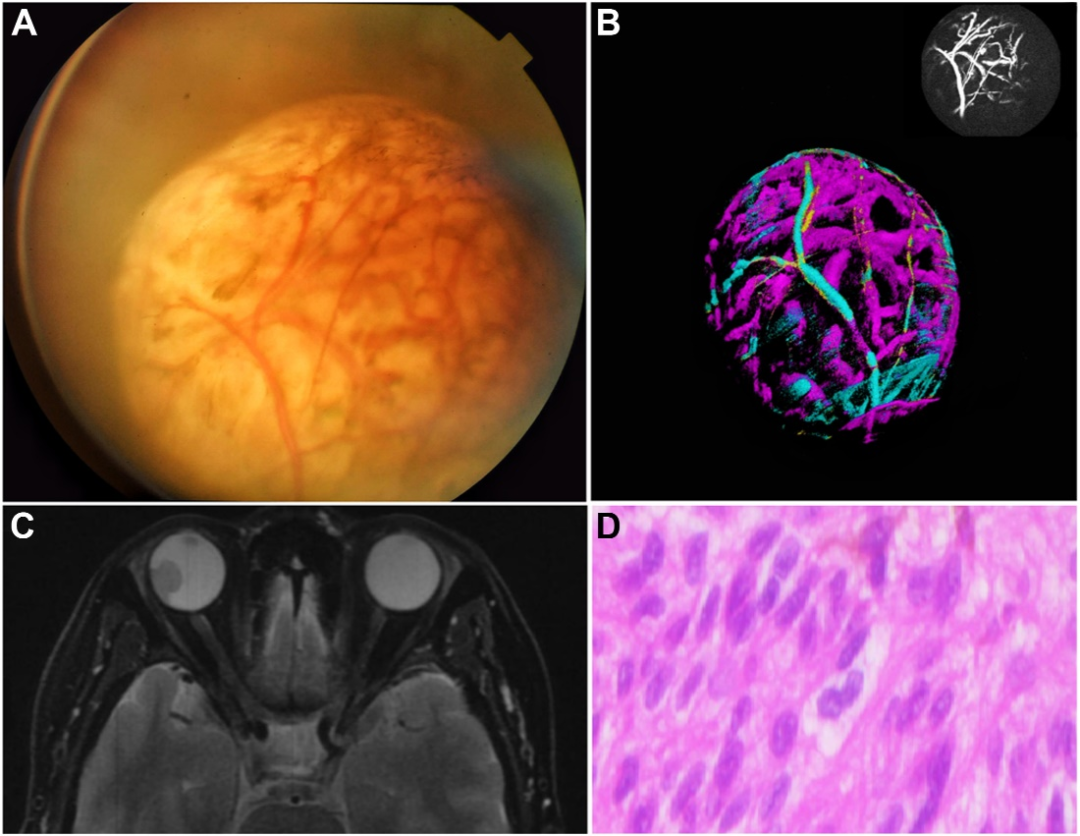

一位54岁女性患者因右眼无痛性视力丧失就诊。眼底彩照可见巨大黄白色圆形眼内占位,无明显色素沉着(A)。眼部超声提示为眼内蕈状脉络膜肿物,内部富含血流信号。磁共振成像显示眼内椭圆形肿块,T1等信号,T2高信号(C)。采用40万速超广角全域扫频OCTA北溟·鲲扫描成功获取瘤体内粗大的血流信号,3D OCTA清晰可见视网膜和肿瘤血管之间呈“双循环”模式(B),与眼底荧光血管造影结果高度一致。该患者经行右眼球摘除术,组织病理学检查可见透明细胞和黑色素细胞,确诊为无色素脉络膜黑色素瘤。 病变血管三维重建

病变血管三维重建

脉络膜黑色素瘤是成年人最常见的眼内恶性肿瘤,根据瘤内黑色素含量不同,可分为黑色素型、无色素型、混合型和出血型,其中无色素型仅占15%,与典型病变有所不同,由于缺少色素, MRI的“顺磁现象”不如典型脉络膜黑色素瘤明显。该患者肿瘤瘤体巨大,但FFA早期渗漏不明显,结合其他辅助检查,可以与脉络膜血管瘤、脉络膜神经鞘瘤和转移癌相鉴别。本病例采用图湃40万速超广角全域扫频OCTA北溟·鲲,可清晰观察到肿瘤表面和瘤体内部粗大的血管血流信号,并在设备上直接获得3D血管成像,更加直观立体地展示了血管生长走行特点,这在深入探索疾病特点、监测肿瘤及周围血管变化,辅助诊断和治疗方面具有重要意义。

医学博士后,中山大学中山眼科中心主任医师、博士生导师;中国微循环学会眼微循环专业委员会常委,中国微循环学会眼微循环专业委员会糖尿病视网膜病变学组副组长,International Ocular Circulation Society(IOCS)创始委员;国内外著名专业杂志《IOVS》、《中华眼底病杂志》、《眼科学报》特约审稿专家。2019年荣获“羊城好医生”称号。先后主持国家自然科学基金和省部级多项科研课题。以第一/通讯作者在国内外核心期刊发表论文十余篇,包括国际顶级医学杂志BMJ-British Medical Journal。

博士,中山大学中山眼科中心,主要研究方向为玻璃体视网膜疾病、眼视光学等方面研究。以第一/共同第一作者在BMJ、Ophthalmology、JAMA Ophthalmology、BJO等期刊发表多篇论文,以第一发明人获得国家专利1项,参与国家自然科学基金和广东省自然科学基金研究等多项基金。

博士,中山大学中山眼科中心眼底外科主治医师。主要从事玻璃体视网膜疾病的防治研究,擅长各类眼底病的诊治,对视网膜脱离、糖尿病视网膜病变、复杂性黄斑疾病、眼外伤等眼底疾病的诊断与手术治疗有深入研究。多篇论文发表于国内核心期刊以及国际SCI眼科学专业期刊,参与编写了眼底病专著《临床眼底病 外科卷》,参与了多项国家自然科学基金和广东省自然科学基金研究,获得国家发明专利2项, 2020年获得广东省科技进步奖二等奖。

胡洁教授(通讯作者)江志豪医生(第一作者)蒋欣桐医生

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

病变血管三维重建

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。