阿里、京东等大厂巨变,向“大企业病”开刀

.................。

阿里在股东信中传达根治大企业病,重燃“创业”之火;而京东创始人刘强东在内部讲话中直言:那些业绩平庸者,并非我真正的“兄弟”……

“大公司病”,这种看似难以避免的困境,早已不只是大型企业的“专属”。即便是中小型企业,也在不断根据环境变化和业务表现调整组织架构,以求更敏捷高效地前进。尤其是AI时代来临,人效显得尤为重要。

一场针对“大公司病”的手术已然成为两大互联网巨头的年度重头戏。

阿里的“同学”、京东的“兄弟”,即便过去的情感纽带再深厚,也难以抵挡企业管理法则和市场的无情变迁。回顾过去,阿里、京东、腾讯、字节、美团等都曾公开自我剖析,决心求解。

摒弃“大公司病”的臃肿和麻木,越来越多的企业正努力保持自省和危机感,以应对瞬息万变的市场挑战。

“同学”与“兄弟”的变革

618购物盛宴尚未开始之时,电商巨头们正紧锣密鼓地筹备着促销活动。同时,一场更为深刻的“自我革新”运动正在阿里、京东这两大电商巨擘内部迅速展开。他们纷纷将目光投向了那个让许多大型企业都深感棘手的难题——“大公司病”。

上个月,马云突然在阿里内网发布题为《致改革 致创新》的帖子。这也是马云退休五年来首次在阿里内网发布长文。

马云内部信(部分)

在文章中马云称,“这一年最核心的变化,不是去追赶KPI,而是认清自己,重回客户价值轨道。我们向大公司病开刀,从一个决策缓慢的组织重新回到效率至上、市场至上,重新让公司变得简单和敏捷。”

5月23日,阿里发布2024财年年报,并公开了一封由阿里巴巴董事长蔡崇信和CEO吴泳铭联合署名的致股东信。信中不仅展望了阿里的未来战略和经营方向,并坚定表示将对“大企业病”进行彻底的治疗。

对于大公司病,阿里不是第一次“警觉”。从分拆上市到暂停IPO,再到业务版图的不断调整,阿里一直在寻求变革与突破。当市值被拼多多迎头赶上,阿里的士气受到了一定打击,但马云及时站出来,鼓励员工积极提出建设性意见,坚信“阿里会变,阿里会改”。这种勇于自我革新的精神,正是阿里渴望重拾的初创时期的品质。

与此同时,京东创始人刘强东在高管会议上直言不讳地指出,那些业绩长期低迷、从来不拼搏的人,不再是他的“兄弟”。此言一出,立即引发互联网的广泛关注和讨论。京东近期的一系列严格举措,如严查考勤、调整午休时间等,都彰显了其对“大企业病”的坚决打击态度。

据多家媒体报道,京东内部存在大量代打卡现象,甚至已经形成了产业链:每个月有1.4万人次找人代打卡。代打卡一次收取15元,一个人可替20个人代打卡。这一数字不仅揭示了企业管理上的巨大漏洞,更凸显了“大企业病”的严重性。为了根治这一问题,京东不惜采取严厉措施,甚至大幅缩减午休时间。这些举措虽然看似严苛,但却是京东为了重塑企业活力所必须付出的代价。

目前,整个京东高层都在深刻反思过去的管理失误,并坦然承认京东集团体系内存在着严重的“大企业病”。

随着企业的壮大,组织结构变得复杂,流程变得繁琐,决策变得缓慢,创新力下降——这些“大公司病”的典型症状背后,是企业在快速发展过程中不可避免地会遇到的挑战:如何保持组织的灵活性和创新力,同时确保规模化的运营效率?

为了保持竞争力,企业必须时刻关注市场和用户的反馈,并及时调整自己的战略和业务模式。阿里和京东的变革举措正是基于对市场和用户需求的深入理解和洞察而做出的。“同学”和“兄弟”的称谓或许会逐渐淡化,但取而代之的将是更加专业、高效的团队和更具活力的组织文化。

答案尽在李宁教授《打造智能组织》系列课程

向“大公司病”开刀

企业成长的过程中,组织架构复杂化是一个自然的发展趋势。

比如,业务范围和市场领域扩大后,需要更多的部门来运营不同业务线;工作内容趋于细化,形成专业分工;为了管理扩大的团队,又需要建立更多的管理层级......

在一定阶段内,这种不断生长的庞大组织可以提升公司运营效率,但随着时间的推移,企业容易沉溺在“沉没利益”和“沉没成本”中,组织会变得僵化,出现效率低下、团队安于现状等问题,便成为了“大公司病”。字节跳动CEO梁汝波在内部演讲中说过,公司变大之后,有时候自己都觉得公司的效率比其他优秀团队低30%都不意外,甚至低50%也不震惊。

这种效率低下在公司响应市场的速度和创新能力上反应得最为直接,梁汝波提到字节跳动的半年度技术回顾,直到2023年才开始讨论GPT,而业内做得比较好的大模型创业公司都是在2018年至2021年创立的。

可惜的是,组织惰性带来的反应不灵敏往往是后知后觉的,有时甚至是致命的。如大家都知道全球胶卷霸主柯达败于数码相机的出现,这也被认为是“什么都没做错就被时代淘汰”的典型案例。

无论什么体量的企业,发现“大公司病”时一定要及时开刀诊治,强调组织的轻量化和灵活性,剔除冗余的低价值部分,重新激活人的创新能力和组织的内生力量,让企业更健康地生长。

此外,公司有时候调整架构,本质上是为了重正心态。

一个企业刚起步时,成员们往往斗志昂扬,有着共同的愿景,也因为新生的脆弱而时刻有危机感,保持市场敏锐。然而,随着公司规模扩张至一定阶段时,成员心态会逐渐异化。早期那种纯粹的团队凝聚力与执行力难以为继,内部摩擦和“部门墙”开始显现。

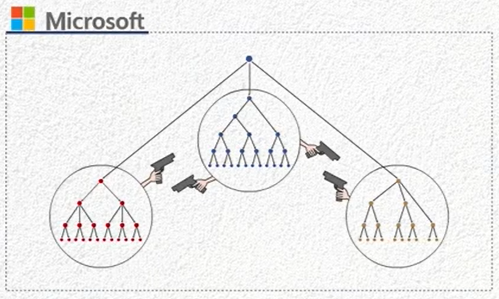

有时会形成“谷仓效应”,即各部门各自为战,信息流通不顺畅,形成一个个独立封闭的“谷仓”。此时,每个部门可能在其职责范围内运行良好,但缺乏横向沟通与协作,导致公司整体战略失调,错过资源整合与协同创新的机会。比如微软在AI浪潮中成功押注OpenAI,但十年前,它曾因内部权力斗争在移动互联网时代节节败退。直至后来纳德拉接任微软CEO后着手重塑企业文化,对内用同理心建立团队协作,对外用同理心满足客户未提及和未被满足的需求,才带领微软重登巅峰。

图片源自:《打造智能组织》课程

梁汝波在2024年年度全员会上也坦言,最大的危机感是担心字节作为一个组织,正在变得平庸,无法取得新的突破。

因此,必须要从精神上打破自满,提高标准,保持危机感和始终创业的心态,同时在激励上加大区分力度,吸引最优秀的人才,才能“逃逸平庸的重力”。

无论阿里、京东还是字节,变革的并非是表层的降本增效,本质上更多的是摒弃大公司的臃肿和麻木,保持自省。这种反思一是企业对内审视,去其糟粕;二是对外自查,是否服务于客户体验,不忘初心。

何为解药?

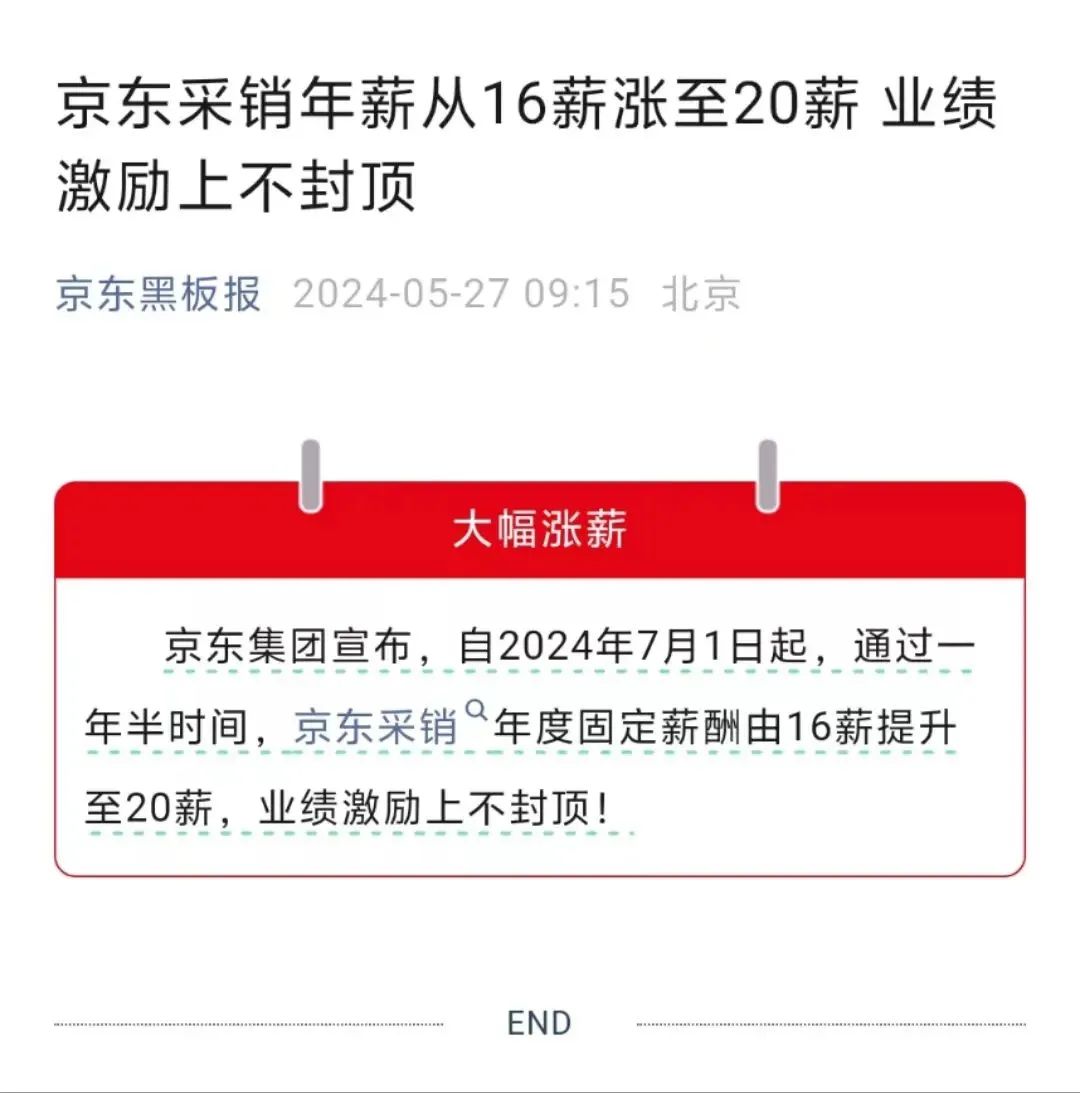

京东除了严抓考核,员工管理中自然少不了激励。京东对采销人员涨薪,充分说明这一点。

但仅有激励是远远不够的。为了迎接未来的不确定性,企业需要进行深刻的内部调整,力求更加轻盈、灵活且高效。无论规模臃肿还是创新乏力,“敏捷”是解决大公司病的不二途径。

实际上,越来越多的企业致力于通过变革组织结构来保持组织活力,提升部门协同效率,激励员工的工作动机与创造力。打造敏捷组织/智能组织成为不少企业的必然选择。(详情可查看推文《传统组织形态面临变革,我们该如何拥抱变化?》)

智能组织具备敏捷性、自适应性和学习能力,并利用技术、数据和先进的工作方式来推动达成目标。它鼓励自发、跨层级和跨部门的协作网络,以便更迅速地适应环境变化,并展现更强的创新能力。

然而,考虑到当今时代组织的复杂性,企业必然需要通过优化管理模式来提升组织效能。清华大学经济管理学院领导力与组织管理系教授李宁提出,企业可以运用“组织网络分析”(简称ONA)来对组织进行重新分析和构建。他指出,ONA可以从四个方面诊断组织的“隐疾”:

· “看见”组织的效率;

· “看见”组织的沟通效能;

· “看见”影响业绩的关键节点;

· “看见”跨部门协同。

通过ONA,企业可以更好地了解哪些团队或个体是组织中的核心力量,以及如何更高效地传递和分享信息。

对大公司病动刀,只是刮骨去毒的第一步,真正铲除病灶、彻底治愈还有很长的的路要走。

部分内容源自:

·《京东每月1.4万人次代打卡,刘强东:不拼搏的人不是兄弟》,红星资本局

·《阿里“同学”、京东“兄弟”离场,人效比拼正酣》,智趣财经社

·《阿里巨变,向大公司病开刀》,电商报

·《做人难,做刘强东的兄弟更难》,环球老虎财经

· 《马云说的“大公司病”究竟是什么病?》,第一财经商业数据中心

· 《打造智能组织》系列课程,中欧商业在线

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。