行业洞察|新资管时代,银行理财业务的创新与展望

德勤中国金融服务业研究中心近日发布《慎终如始 稳进相济 进而有为:中国银行业2023年发展回顾及2024年展望》报告,内容涵盖了2023年经济及金融形势回顾、2023年上市银行业绩分析、2023年上市银行业务观察、行业热点话题探讨及2024年宏观经济和银行业发展展望五个章节,逾190页。

报告精华章节将以连载形式刊发,此文为连载第七篇。

2023年,银行理财净值化转型基本完成,各家商业银行以监管要求为指引,完成了理财业务转型发展任务,进入新资管时代。这一年理财市场呈现出三方面变化:一是市场规模企稳回升,股行理财子活力凸显;二是风险偏好下行,加强稳健产品布局;三是银行理财业务更加专业化、综合化,理财公司围绕金融“五篇大文章”,支持实体经济发展。

净值化转型基本完成,市场规模企稳回升,股份行理财子活力凸显

2023年,理财市场“赎回潮”的余波逐步消退,叠加债券市场大幅走强的背景,理财市场规模企稳回升。根据中国银行业理财登记托管中心发布的《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》,截至2023年末,银行理财存续规模26.80万亿元,同比下降3.07%。中国证券投资基金业协会公布数据显示,截至2023年末,公募基金资产净值合计27.60万亿元,超越银行理财市场存续规模,银行理财市场仍存在一定修复空间。截至2023年末,净值型理财产品存续规模25.97万亿元,占比为96.93%,较年初增加1.46个百分点。

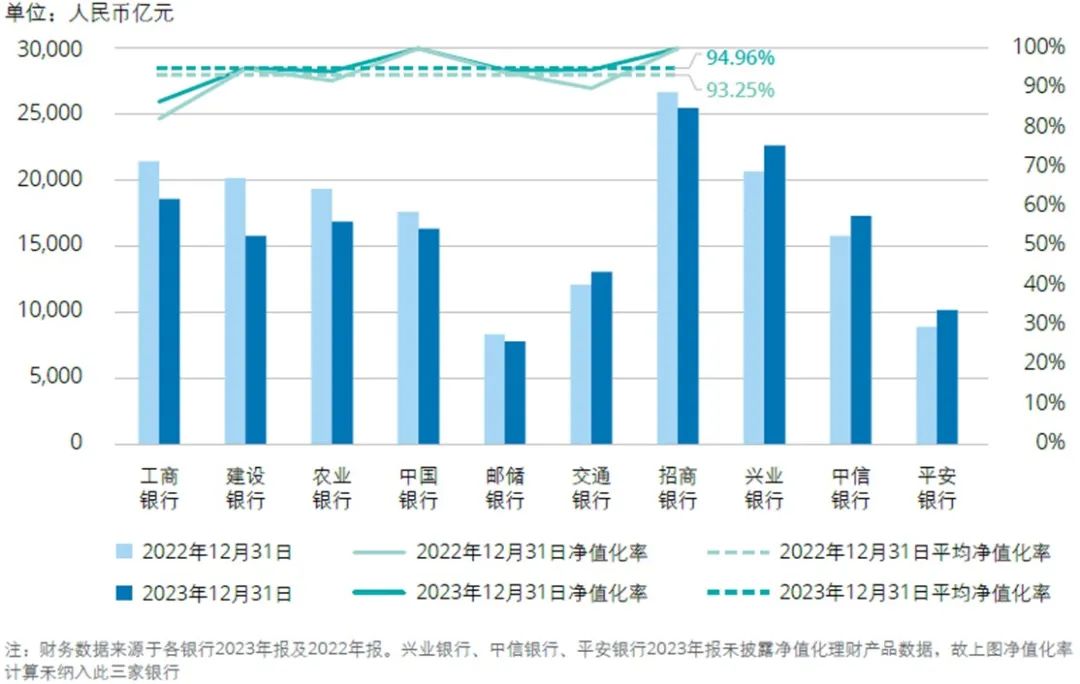

选取的10家商业银行理财产品合计存续规模为16.39万亿元,同比下降4.11%。兴业银行、中信银行、平安银行未披露净值型产品数据,其余七家银行理财产品2023年末平均净值化率为94.96%,同比上升1.71个百分点。其中,招商银行和中国银行的理财产品净值化率达到100%。

图:2023年及2022年末理财产品规模及净值化比率

股份制银行超越国有大行,位列2023年理财产品管理规模前列。其中,招商银行、兴业银行和中信银行管理规模依次为2.55万亿元、2.26万亿元和1.73万亿元。10家境内银行的理财业务规模变动幅度差别较大,国有六大行中除了交通银行的理财产品规模略有上升,其他均降幅较为明显:其中建设银行降幅突出,下跌21.64%,工商银行和农业银行的理财规模下降幅度均超过12%。而部分股份制银行则呈现逆势增长态势:理财规模增速前三名均为股份制银行。平安银行理财规模增速居首,增幅为14.23%,中信银行和兴业银行增幅分别为9.60%和9.52%。股份制银行抓住时机,在市场波动及投资者偏好下降的情况下,重视代销渠道的拓展,积极开拓新赛道,推动理财业务规模上升。根据益普标准发布的《2023银行理财代销盘点》报告,在2023年新发产品中,兴银理财、招银理财、交银理财的被代销产品数量领先,分别达1,034款、910款和778款。

图:2023年末AUM、表外理财规模、理财产品规模占AUM比例较年初变动幅度

从整体AUM来看,10家境内银行AUM增速保持稳定:2023年末,10家境内银行的AUM平均增幅为8.64%。其中客户存款增幅高于整体AUM增幅,平均增幅为9.52%。从AUM结构来看,国有大型银行的存款占比均值为93.12%,理财占比均值仅为6.88%,存款占有绝对优势地位。就存款和理财产品的相对结构而言,国有大型商业银行的理财业务规模占比明显偏低,而股份制银行的理财业务规模占AUM的比例均值为25.14%。其中兴业银行理财业务规模占比最高,为30.27%。随着财富管理的理念普及,银行理财业务未来将是拉动AUM增长的关键,逐步提升理财业务占AUM的比例也是当前各家银行积极拓展的方向。

银行理财子增量不增收,风险偏好下行,产品配置以稳为进

2023年理财公司扩容步伐放缓,截至2023年末,全国已有31家理财公司获批成立,包括6家国有行理财公司、11家股份行理财公司、8家城商行理财公司、1家农商行理财公司和5家合资理财公司。2024年1月1日,浙银理财获批筹建,标志着12家股份行将全部集齐理财子公司。理财公司在市场的份额逐步提升,根据《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》,截至2023年末,理财公司管理产品存续规模达到22.47万亿,占理财产品市场总规模比例为83.85%,存续规模同比上升1.01%。

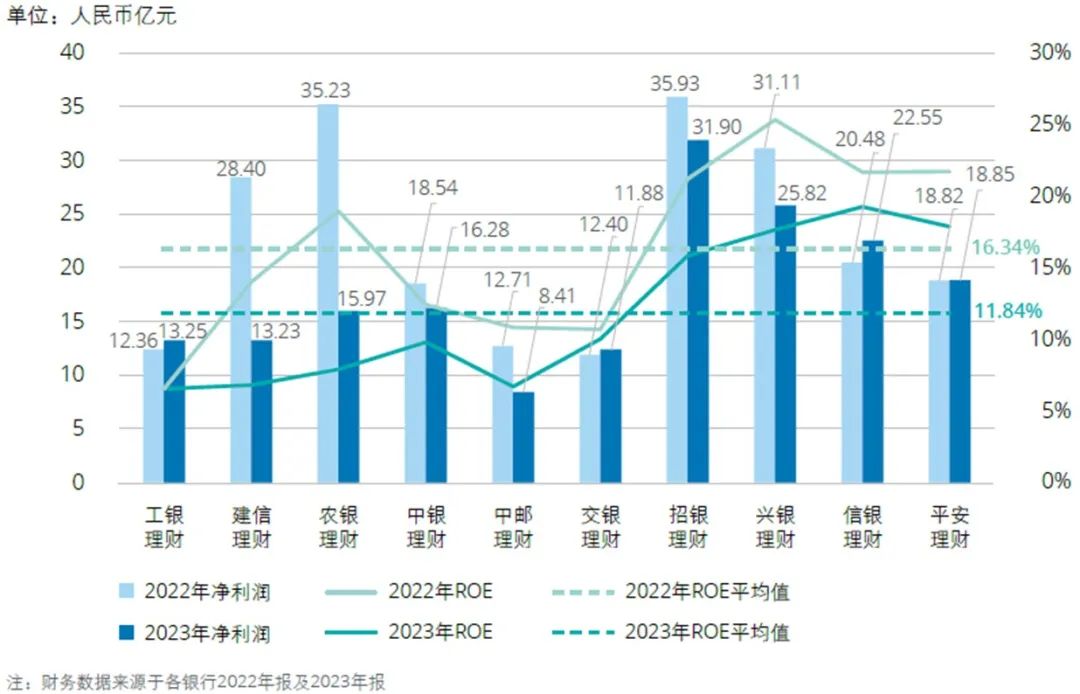

2023年9月,债市波动导致理财产品破净率再度攀升,银行理财产品吸金困难;另一方面,公募基金“弯道超车”,银行理财规模被反超。面对股市和债市震荡影响,大部分理财公司净利润下滑明显,选取的10家理财公司2023年净利润下跌20.76%,而上年净利润增幅则达到18.07%。其中,建信理财和农银理财净利润均下降逾50%。除工银理财外,其余9家理财公司ROE较上年均有所下降,选取的10家理财公司2023年ROE平均值为11.84%,较2022年的均值16.34%下降4.5个百分点。其中降幅最大的为农银理财,2023年ROE较上年下跌11.05%。

理财公司虽在经营上成绩相对稳健,但为投资者创收的能力并不理想。《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》显示,2023年理财市场累计为投资者创造收益6,981亿元,较2022年的8,800亿元减少20.67%。其中,银行机构累计为投资者创造收益1,739亿元,同比下降46.22%;理财公司累计为投资者创造收益5,242亿元,同比增长0.85%。理财公司规模增加的同时净利润同比下滑,根据国信证券研究,与产品结构短期化、高收益资产留存不足、代销行议价能力强等因素有关。

图:2023年及2022年理财子公司净利润及ROE比率

随着理财公司均步入净值化管理的轨道,市场竞争迈入新的阶段,如何提升投资管理能力满足不同投资偏好的投资者需求,将成为理财公司未来持续盈利以及ROE增长的关键。受限于传统银行资管文化以及市场风险偏好降低的影响,现阶段银行理财投资端整体依然偏谨慎。

根据9家理财公司的2023年理财业务情况报告披露显示,银行理财产品资产投向仍以较低风险的现金类及债权类资产为主,其中债权类资产平均占比最高,9家理财公司的债权类资产投资占比均达到50%以上,占比均值58.87%,较上年末的51.02%增加了7.85个百分点;其次投向为现金类资产的平均占比达到33.56%。在2022年理财市场“破净潮”后,理财公司和投资者均更偏好稳定收益,叠加2023年股市震荡走势,权益类理财产品占比下滑。9家理财公司的权益类资产投资比重普遍较低,占比均值为2.00%,较上年末的2.40%也略有下降。

图:2023年末理财产品按各资产投向类别投资余额(穿透后)

受赎回潮冲击,理财公司产品资产配置更加偏好低风险、低波动资产,但理财产品权益投资是大势所趋,未来银行理财将引导更多资金流入权益市场。理财公司需在投研端、体制机制端、产品端和渠道端协同发力,增强投研能力建设,搭建长期的权益投研体系,以此提高权益投资规模和占比。面对净值化转型,理财产品的投资方向在权益上可以向符合宏观供给侧结构性改革、优化融资结构方向的科创企业扩展;固收上向非投资级债券、债权类资产扩展;同时结合政策指引发展养老第三支柱产品。除此之外理财公司要做好投资者分层服务,加强和改进投资者教育,引导投资者全面看待市场变化,理性对待理财产品净值波动,养成长期投资习惯。

产品业绩展示行为规范化,政策支持个人养老金理财,监管有力更添温度

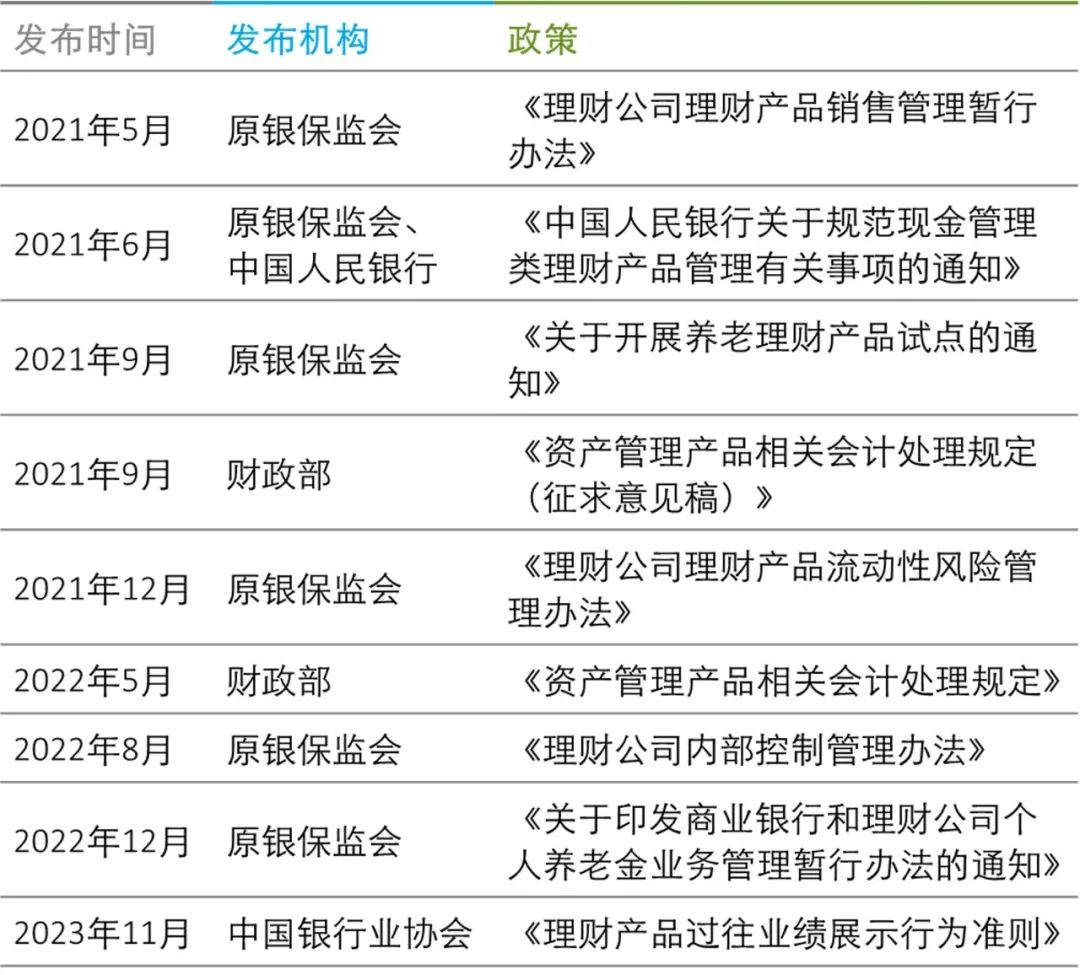

2023年,理财市场全面进入净值化时代,监管与行业共同推动了理财业务的稳健发展。在净值化转型后的新资管时代,银行理财整体监管趋严,推动理财市场稳步发展。

2023年1月,原银保监会、中国人民银行联合印发的《关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》正式施行,规范现金管理类产品业务运作,防止不规范产品无序增长和风险累积,稳定市场预期,推动业务规范可持续发展。

2023年5月,金监总局正式揭牌,资管机构监管司设立。资管机构监管司主要负责信托公司、理财公司、保险资产管理公司的非现场监测、风险分析和监管评价等工作。资管机构监管司的成立也意味着监管机构将更加注重对资管产品的穿透式监管,对于提升整个资管行业的透明度,增强投资者信心,以及促进金融市场的稳定运行具有重要意义。

2023年11月,中国银行业协会发布《理财产品过往业绩展示行为准则》。此《行为准则》对理财产品的过往业绩展示提出多项要求,例如,要求除现金管理类理财产品外,任意过往业绩展示区间均不得低于1个月;运作1年以上但不满6年的理财产品,应至少包含自产品成立当年开始所有完整会计年度的业绩等。理财产品过往业绩是投资者做出理财产品投资决策的重要参考,规范理财产品过往业绩展示行为将有助于向投资者充分披露信息和揭示风险,保障投资者的知情权,进一步促进理财行业健康发展,形成更加公平、合理、有序的理财市场环境。

审慎管理、投资者保护、合规经营和风险管控是银行理财业务发展的重要基础,也将成为监管机构对理财业务的重点及持续关注领域。银行理财市场监管制度与机制不断完善,指引愈加清晰,助力理财行业发展行稳致远。

在老龄化社会加速来临的背景下,养老理财具有广阔的发展空间,也必将成为未来理财公司重要的支柱型业务之一。自2022年来,国家出台一系列政策助力养老金融。2022年4月,国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》,开启了中国养老第三支柱发展的新时代。2022年11月,原银保监会发布《关于印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知》,督促商业银行、理财公司规范开展个人养老金业务,践行金融工作人民性,切实满足人民群众多样化养老需求,助力第三支柱养老保险体系健康发展。

2023年2月10日,首批个人养老金理财产品名单发布,工银理财、农银理财、中邮理财3家机构共发售7只个人养老金理财产品,产品均为公募类净值型开放式产品。根据《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》,截至2023年末,共有6家理财公司发行了23只个人养老金理财产品,累计销售金额超过19亿元,17家销售银行已为个人养老金投资者开立理财行业平台个人养老金账户超过28万个。其中,工银理财发行8只,中银理财发行5只、农银理财发行4只、中邮理财发行3只、建信理财发行2只、贝莱德建信理财发行1只。

监管从快从严,意味着银行理财的合规管理步入快车道,有助于理财行业进一步牢固树立“内控优先、合规为本”的理念,塑造行业良好生态,引导行业良性竞争,促进行业高质量发展。政策助力个人养老金理财稳步发展,营造良好行业生态及市场环境,推动国家养老体系高质量发展,让金融服务更有温度。

表:2021年至2023年监管机构发布与理财业务相关的制度规范

托管资产规模保持较高增速发展,托管服务平台的价值持续释放

受益于资产管理业务的快速发展,银行受托管理资产规模保持了高速增长。作为财富管理价值链的重要组成部分,托管业务已成为各家商业银行轻型化转型的发力点。

2023年末,10家境内银行的托管资产规模合计为148.76万亿元,较上年末增长8.70万亿元,平均增幅为6.25%。其中,6家国有大型商业银行的托管资产规模合计为88.22万亿元,占比为59.30%,增速为6.42%;4家股份制银行托管资产规模合计为60.54万亿元,占比为40.70%,增速为5.91%。

在10家境内银行中,从托管资产规模看,排名前三位分别为招商银行、工商银行和建设银行;从托管业务发展速度看,排名前三位分别为中信银行、建设银行和农业银行,增速分别为9.80%、7.85%和7.83%。

图:2023年及2022年末托管资产规模

围绕金融“五篇大文章”,理财市场支持实体经济成效显著

在资管新规确立的主动化、净值化的监管导向下,银行理财业务坚持走高质量发展道路,贯彻落实“增强金融工作的政治性、人民性”有关要求,坚持以人民为中心的发展思想,守正创新、积极作为,不断提升理财服务经济社会发展效能,持续深化业务转型,总体保持平稳健康的发展态势。根据《中国银行业理财市场年度报告(2023年)》,截至2023年底,银行理财市场存续规模26.80万亿元,全年累计新发理财产品3.11万只,募集资金57.08万亿元,为投资者创造收益6,981亿元。

2023年10月,中央金融工作会议指出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”,各银行围绕符合国家政策导向和经济转型升级的绿色产业、科技创新、基建能源等行业,积极引导理财资金服务实体经济,聚焦优质主体及项目的融资。

2023年,银行理财市场在经历了年初赎回潮余波后,行业逐季回暖,净值化转型持续推进,市场也呈现出更显著的多元发展格局,相关政策的陆续颁布也为银行理财进一步规范化发展提供了宏观环境。收益稳健的固收类产品颇受市场青睐,在市场修复过程中扮演了关键作用。银行理财机构积极推陈出新,紧跟国家战略指引,加大布局乡村振兴、绿色产业、普惠金融、养老金融、数字科技等重点领域。

展望未来,银行理财市场将进一步稳健发展,各机构差异化格局将进一步凸显。理财公司应当继续注重投资者教育服务、提高金融科技水平,大力拓宽销售渠道,调整优化产品体系,统筹提升投资管理能力,做好金融“五篇大文章”,加大重点领域研究和配置,推动实现理财业务转型和升级。

点击文末“阅读原文”

下载报告全文

业务垂询,敬请联络:

曾浩

德勤中国金融服务业

银行业及资本市场主管合伙人

电话:+86 21 6141 1821

电子邮件:calzeng@deloitte.com.cn

沈小红

德勤中国金融服务业研究中心主管合伙人

德勤中国金融服务业审计及鉴证合伙人

电话:+86 21 2312 7166

电子邮件:charshen@deloitte.com.cn

中国银行业2023年发展回顾及2024年展望报告系列连载:

《慎终如始 稳进相济 进而有为:中国银行业2023年发展回顾及2024年展望》报告发布会

2023年宏观经济和金融形势回顾及2024年展望

2023年上市银行业绩分析

2023年上市银行业务观察之普惠金融

2023年上市银行业务观察之房地产业务

2023年上市银行业务观察之零售业务

上市银行业务观察之金融科技

免责声明:

第三方机构如想转载德勤微信文章,请原文转载(不得修改)。如文章内容有改动,须在发布前获得德勤的审核批准。同时,请必须在文章内附以下信息及免责声明:

本通信中所含内容乃一般性信息,任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构(统称为“德勤网络”)并不因此构成提供任何专业建议或服务。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。

点击“阅读原文”,下载报告全文。

温馨提示:由于微信界面限制,若打开以下德勤网页后无法下载报告,请按右上角“选项”并于浏览器中打开后进行下载。

版权声明

本文仅作者转发或者创作,不代表旺旺头条立场。

如有侵权请联系站长删除

旺旺头条

旺旺头条

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。